Gafas de colores

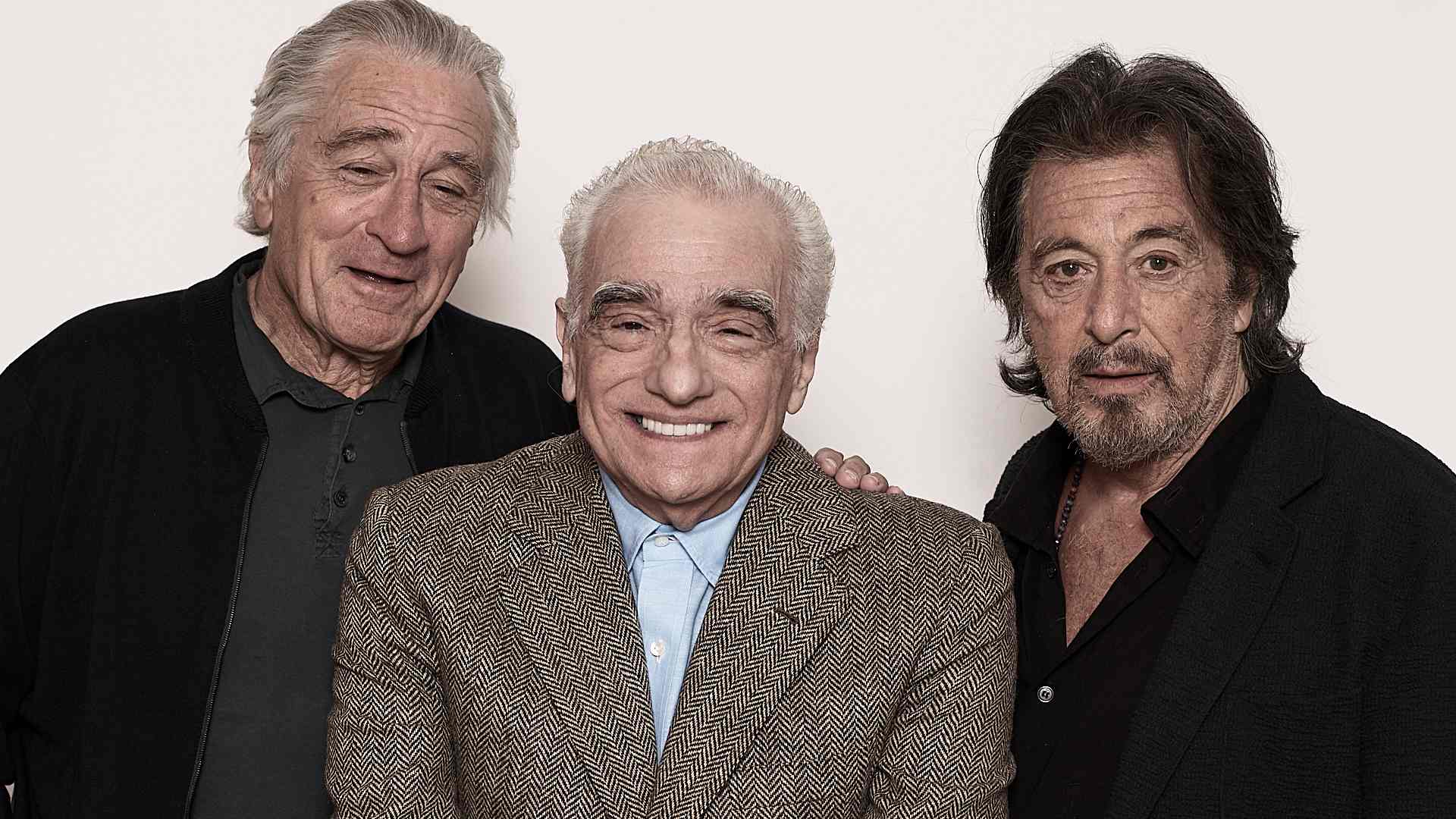

En una fase de la cultura de masas en la que el cine parece haber perdido sus viejos privilegios culturales, son ya pocos los directores cuyos estrenos producen impacto más allá de los circuitos especializados. Dos de ellos, Quentin Tarantino y Martin Scorsese han estrenado a lo largo del año que ahora termina, suscitando apasionadas conversaciones acerca de la calidad y el significado de sus films.

En una fase de la cultura de masas en la que el cine parece haber perdido sus viejos privilegios culturales, son ya pocos los directores cuyos estrenos producen impacto más allá de los circuitos especializados. Dos de ellos, Quentin Tarantino y Martin Scorsese han estrenado a lo largo del año que ahora termina, suscitando apasionadas conversaciones acerca de la calidad y el significado de sus films. Pero no deja de ser sintomático que tanto Érase una vez en Hollywood como El irlandés se hayan encontrado con un reproche parecido, que es el formulado por la crítica feminista. Si Tarantino fue acusado de hacer fetichismo sexual y de construir tramas donde las mujeres son víctimas de la violencia masculina, se ha reprochado a Scorsese que insista en hacer un «cine de señoros» que no otorga suficiente voz a los personajes femeninos o los confina en el ámbito doméstico. Ninguna de estas dos formidables películas superaría por tanto el famoso «test de Bechdel», según el cual una ficción debe incluir al menos a dos mujeres que hablen entre sí de algo que no sea un hombre. A sus autores, todo hay que decirlo, ese presunto déficit no parece preocuparles demasiado. Y hacen bien, por razones que quisiera exponer a continuación.

No entraré en consideraciones acerca de la calidad de estas dos películas, ni me esforzaré por contrarrestar la idea de que son ficciones que dejan a un lado a las mujeres. Sus principales protagonistas son hombres, ciertamente, pese a que la obra de Tarantino orbita en torno a la figura de Sharon Tate y la de Scorsese atribuye un papel decisivo a la mirada de Peggy, hija del irlandés del título encarnada por Anna Paquin, testigo incómodo de la vida criminal de su padre. Que Paquin apenas tenga unas líneas de diálogo, cosa que se ha afeado al director italoamericano, tiene por eso todo el sentido del mundo: su silencio es más duro que cualquier soflama. Pero de lo que quiero ocuparme es de la aparente obligación que tendrían todos los cineastas de asumir una «perspectiva de género» en sus películas; exigencia que puede trasladarse sin demasiados esfuerzos a las demás artes narrativas. De manera que no podría hacerse un cine protagonizado en exclusiva por personajes masculinos, ni un cine en el que las mujeres no estén representadas en la medida suficiente y de la manera correcta. Hay que suponer que el cumplimiento de estos últimos requisitos solo podría ser evaluado por expertos en esa perspectiva de género. Lo que no queda claro es si este pliego de demandas resulta también exigible a las directoras, o si bien ellas quedan exentas de cualquier constricción representativa justamente por su condición de mujeres.

Vaya por delante que los avances impulsados por el movimiento feminista han permitido corregir la histórica subrepresentación de las mujeres en la industria. Esto hay que matizarlo, pues en modo alguno ha sido el cine un coto vedado de la masculinidad: hombres y mujeres comparten estrellato desde el cine mudo, aunque no siempre hayan tenido el mismo caché. Asimismo, encontramos prominentes mujeres entre guionistas (Leigh Brackett, Suso Cecchi d’Amico, Elaine May), montadores (Margaret Booth, Thelma Schoonmaker) o diseñadores de vestuario (Edith Head). Pero es indudable que, con la excepción de las actrices, se trataba de excepciones más que de la norma: directoras había pocas y productoras no digamos. De ahí que la incorporación gradual de la mujer a la industria fílmica sea una cuestión de justicia. En cuanto a la crítica, el feminismo cobra fuerza en los años 70 y es hoy ya una de las herramientas críticas de uso corriente: de Laura Mulvey a Tania Moldesky, el feminismo ha proporcionado un punto de vista valioso para el análisis y la crítica fílmica. A pesar de una excesiva dependencia de los postulados psicoanalíticos, sus recursos teóricos enriquecen nuestra evaluación del contenido -más que la forma- del cine clásico, moderno y contemporáneo. Ahora bien: el feminismo nos abre una puerta, pero no es el único acceso a la obra de arte ni debería querer serlo. Y sería indeseable que sus postulados se convirtiesen en dogmas de fe exigibles a cualquier creador.

Los avances impulsados por el movimiento feminista han permitido corregir la histórica subrepresentación de las mujeres en la industria

¿Es que ya no pueden filmarse westerns como Grupo salvaje, dramas carcelarios como La evasión, o películas bélicas como Objetivo Birmania? ¡Todas carecen de personajes femeninos relevantes! ¿Podría Ingmar Bergman hacer Persona o se le reprocharía el atrevimiento de hacer una película sobre la relación enfermiza entre dos mujeres, siendo él apenas un hombre? ¿Qué hay entonces de Beau Travail, la obra maestra de Claire Denis sobre el universo hipermasculino de la muy francesa Legión Extranjera? ¿Y cómo explicarnos que uno de los personajes femeninos más interesantes del cine de ahora mismo sea la Ema que protagoniza la película homónima de Pablo Larraín? Porque si todo arte ha de ser «situado», ningún hombre podría crear personajes femeninos y lo mismo valdría para las mujeres que pusieran a hombres en pantalla, vulnerables como serían ambos al reproche de que hablan sobre aquello que ignoran. El irónico resultado de esa tajante conclusión sería que los directores solo pueden cine sobre las personas de su mismo sexo: aquí paz y después gloria. Hay una alternativa, sin embargo: que en lugar de personajes tengamos estereotipos vacíos destinados a cumplir una función didáctica, vale decir orientada a educar al espectador en los valores morales correctos. O sea: un catecismo. Y es que si nos ponemos gafas de colores, podemos verlo todo negro.

Ocurre que con demasiada frecuencia identificamos un cine femenino, realizado por mujeres, con un cine feminista. Y no son lo mismo; o no deberían serlo. ¿Es The Souvenir, la excelente película de Joanna Hogg que la revista Sight & Sound ha elegido como la mejor del año, cine feminista? La verdad es que no, a pesar de que se construye desde un punto de vista inequívocamente femenino y de hecho autobiográfico. Dicho de otra manera: la mayor abundancia de creadoras femeninas no tiene por qué conducir a un cine -o una literatura- programático. Eso tampoco implica que no pueda serlo; faltaría más. Obras como Bamboozled, sátira antirracista de Spike Lee, o la portentosa Jean Dielman, de la gran directora belga Chantal Akerman, sugieren que el cine de denuncia no está reñido con la calidad artística. Pero la propia Akerman rechazaba la etiqueta de «directora feminista» y dudaba de que existiera un «cine de mujer»; a su juicio existe el cine, que será mejor o peor, no un cine sexualmente segmentado. Tal como defendía el crítico británico V. F. Perkins, una película debe juzgarse a partir de las intenciones del autor y atendiendo al éxito o fracaso de sus resultados: las preferencias ideológicas del espectador no deberían entorpecer la serena evaluación de sus méritos y deméritos.

Naturalmente, podemos discutir el punto de vista del autor y ponerlo en contraste con su tiempo; igual que cabe identificar las presuposiciones morales que informan sus narraciones. Esto es crítica cultural; o crítica de las ideologías. Pero condenar una obra porque en ella no salen suficientes mujeres o no tienen el protagonismo necesario supone limitar la imaginación creadora en nombre de un programa político. El artista debe ser libre, sin que ello suponga ignorar que hay disciplinas -como el cine- donde esa libertad suele verse limitada por imperativos de producción. Pero politizar la ficción -que es algo distinto a hacer una lectura política de la ficción ya realizada- conduce a un debilitamiento de las energías creativas, forzadas a seguir una senda conocida históricamente: unos condenaban el «arte degenerado» y otros solamente admitían «realismo socialista». Dudo que queramos ir por ese camino.

Haríamos mejor en aprovechar que las sociedades liberales están adornadas por la problemática virtud del pluralismo, disfrutando de una multiplicidad de representaciones capaces de poner en pantalla -o en las páginas de los libros- diferentes puntos de vista sobre la vida personal y social. Aunque algunas representaciones puedan ser monistas, no todas lo serán y nada podrá evitar que los cambios sociales y culturales tengan reflejo en la ficción: el cine de 2020 no podrá ser como el de 1920 o 1950. ¡Eso va de suyo! Pero los autores deben gozar la libertad para hacer las películas que quieran, por las razones que encuentren válidas y con el propósito que encuentren preferible. Será el ecosistema artístico, como un conjunto, el que proporcione la diversidad; las obras individuales podrán exhibirla o no, sin que una película exclusiva o preponderantemente masculina o femenina hayan de denunciarse como culpables de un delito de lesa inclusividad. Habrá que asegurarse de que la industria no cierra las puertas a nadie, a fin de evitar un injusto desequilibrio de partida. Alcanzada paulatinamente esta elemental nivelación, sin embargo, lo que debe interesarnos son las obras y no el sexo de sus autores. Insisto: podemos, también, hablar de eso. Pero hablar solo de eso es poner la ideología por delante del arte. Y esa película ya sabemos cómo termina.