Un fraude monumental

En su primer nacimiento, lo que más tarde sería llamado estilo gótico era un experimento, una verdadera investigación racional y espiritual que llevó a cabo una persona, un grandísimo ingenio, l’abbé Suger (1081-1150), el abad Suger de la abadía de Saint-Denis, cerca de París, personaje excepcional y una de las figuras más notables de la historia de Francia, aunque apenas conocida fuera de su país y de quien ignoramos incluso su nombre.

Resulta siempre sorprendente percatarse de lo poco que sabemos de algunos personajes que han sido fundamentales para, como en este caso, dar su fisionomía específica, su faz, al continente europeo. Cuando digo que Suger inventó la arquitectura gótica (y por lo tanto las catedrales y otros edificios posteriores al románico), lo digo en sentido fuerte, del mismo modo que el doctor Fleming inventó la penicilina o que alguien, en algún lugar, en algún momento, inventó la bicicleta (Il. 13 Suger en vidriera). Una prueba ineludible de que era consciente de su invención es la de que en sus escritos (De consecratione y De administratione) llama opus novum y también opus modernum a su restauración del edificio, en tanto que a la parte vieja de la abadía la llama opus anticuum. Es uno de los primeros usos de la palabra “moderno” para caracterizar un estilo artístico.

Aunque pertenecía a un estamento muy inferior, Suger fue, en su juventud, amigo de estudios del rey Luis VI de Francia y se ganó su confianza hasta el punto de que cuando el rey partió para la segunda cruzada, lo nombró regente de Francia. Tras la muerte de Luis VI, en 1137, fue también preceptor y hombre de confianza de Luis VII, hijo del anterior, por lo que tuvo un prolongado poder casi absoluto sobre la parte más rica del territorio francés.

Previamente hay que subrayar que había comenzado una época de enérgico crecimiento económico en Europa. Fue a partir del año 980, aunque sobre todo gracias al impulso supersticioso del año mil y el cambio de siglo, cuando se produjo el despegue económico del continente. Coincidieron varias circunstancias benéficas: cesaron las invasiones y la última hambruna registrada data de 1033 (Duby, 13). En términos materiales, el crecimiento se advierte en la progresiva sustitución de la madera por la piedra, no sólo en grandes edificios como las catedrales y las fortalezas, sino también en los cientos de puentes que salvan ríos en la muy fluvial nación francesa. Lo cual respondía a un aumento exponencial del comercio entre ciudades, aunque estaban todavía separadas abismalmente por usos, medidas y costumbres (Erlande, 1989, 30). Los puentes eran, entonces, como los trenes de alta velocidad actuales, un empuje tremendo para el comercio y la sociabilidad que ponía en conexión rápida a los centros feriales y mercantiles.

No obstante, ese crecimiento en el poder y la riqueza de las ciudades, tuvo un impacto particular en el caso de París por la contienda que en esos años se había agudizado entre la nobleza feudal de las regiones y la corona de Francia que acababa de instalar su capital en París (Il. 14 ciudad de parís). La nación puede decirse que aún no existía, pues era un territorio enorme y muy rico, pero dividido entre la nobleza feudal de las regiones, cada una con su potente ejército particular. El rey, hasta entonces sólo un feudal más inter pares, inició una promoción sostenida para obtener el predominio político de la (futura) nación, ya que entonces era aún un concepto abstracto, una noción abstracta. Con la ventaja de que Paris, donde residió el rey a partir del siglo X, era la ciudad más próspera de Europa y allí cristalizaría el fundamento de la monarquía francesa.

El abad Suger, nombrado al mando de Saint-Denis en 1122, siendo esta la abadía más rica de Francia y lugar sagrado donde se guardaban las tumbas de los reyes, fue el primero en concebir un nuevo tipo de monumento que diera la escala simbólica y representara adecuadamente el poder de la monarquía por encima de los señores feudales. Era también consciente de que el crecimiento de las ciudades obligaba a reformas en la estructura de las grandes iglesias para ampliar el terreno de los laicos. Él mismo comenta en su De Consecratione la desesperación de la gente y especialmente de las mujeres, sobre las que comenta que se producían aplastamientos por las avalanchas para entrar en el recinto durante las grandes celebraciones o la exhibición de reliquias. Como se sabe, la creencia generalizada es que las reliquias tenían efectos curativos.

Como tantas otras veces, la representación simbólica precedió a la realidad política, la intuición a la ejecución política. Parece como si el espíritu humano creara un vacío de poderoso deseo que luego había que llenar con materia terrestre. A esa necesidad de un espacio monumental se unió una idea en verdad visionaria, la de que Dios era luz. O, dicho de otro modo, que la casa de Dios entonces existente, la románica, era oscura y empobrecedora, en tanto que Dios y el rey de Francia exigían otro orden simbólico, una casa y un espacio a su medida y esa medida, pensó Suger, era la luminosidad radiante. Sin duda Suger tenía presente el símbolo de Dios como gran arquitecto (Il. 15 El gran arquitecto)

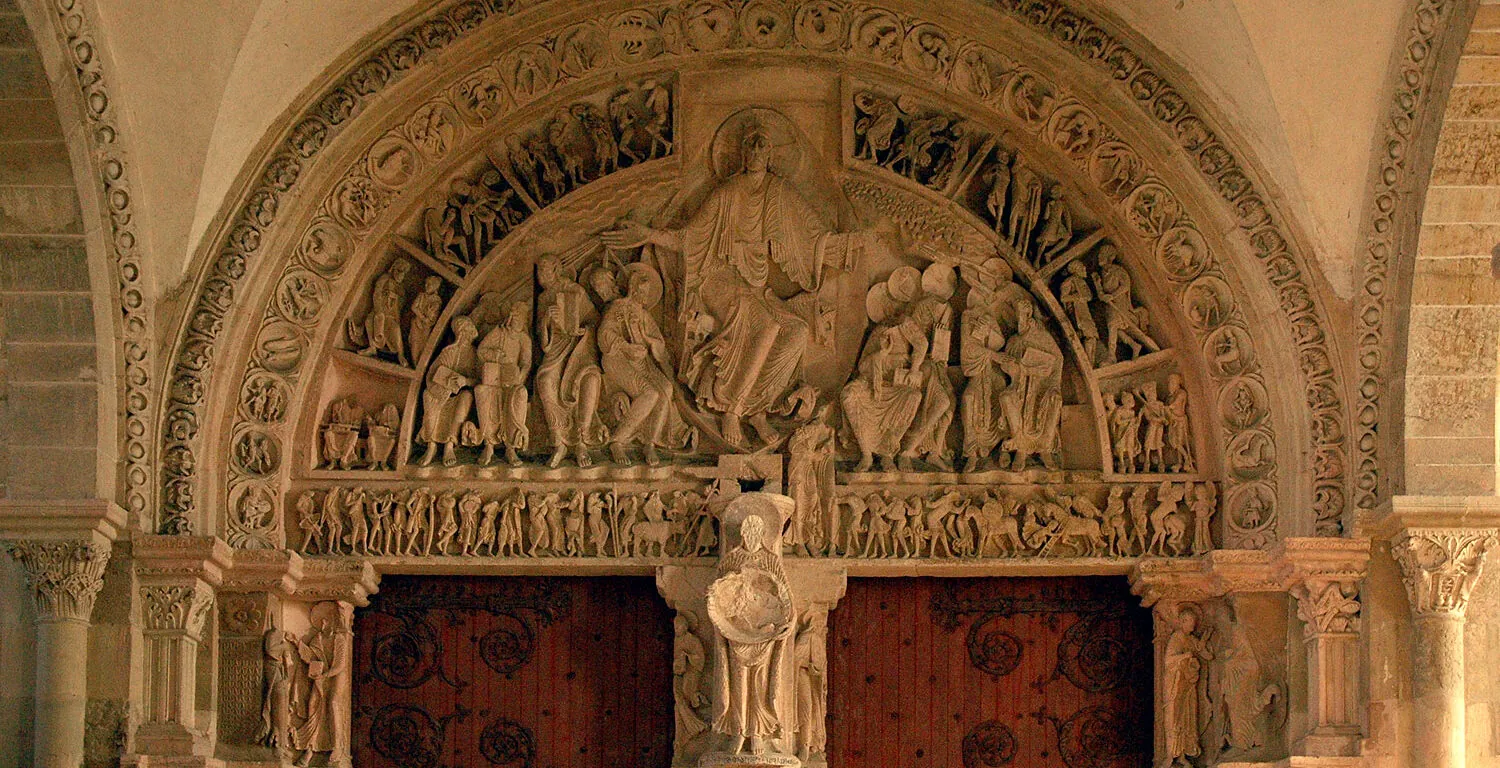

Así es como Suger dio el golpe de gracia a lo que llamamos estilo románico, a los conventos, monasterios, ermitas y basílicas edificados con arcos de medio punto, bóvedas de cañón y escasa luminosidad debida al grosor de los muros. Hasta ese momento la relación entre el creyente y su dios se concebía como una conversación muda y privada entre el alma del individuo y el Dios ignoto envuelto por la oscuridad y simbolizado en la figura de su Hijo presente en los pantocrátores y las almendras de algunos portales de iglesia. La abundante representación románica era fantástica, severa, grotesca, monstruosa o intimidatoria (Il.16 Santa María Magdalena de Vézelay).

Contra ese modelo se rebelaría Suger para construir un espacio santificado, luminoso, refulgente, resplandeciente, no sólo en el volumen interior sino también en la ornamentación externa. Comienza entonces la carrera por comprar joyas, gemas, alhajas, cristales de roca, piezas de orfebrería y todo tipo de objetos que brillen, que refuljan, que relumbren hasta cegar al que los mira. La filosofía de Suger es una teología de la luz, del centelleo, del resplandor que él creía inspirado directamente por San Dionisio, discípulo de San Pablo, el cual ostentaba el doble mérito de ser el fundador de la abadía de Saint-Denis (es decir, de San Dionisio), panteón de los reyes de Francia, y autor del tratado fundamental sobre la metafísica de la luz, al que hoy se conoce como el Pseudo Dionisio Areopagita.

Y aquí empieza la historia del fake. Ambas atribuciones eran falsas, ni ese Dionisio había fundado la abadía ni escrito el libro famoso, pero el gótico nace y se desarrolla sobre equívocos, errores, malentendidos y falsificaciones hasta el día de hoy. Y ese es el asunto de este breve escrito, la falsedad, el fraude (el fake) que forma parte ineludible del estilo monumental gótico a lo largo de diez siglos.

En el caso de San Dionisio, creyó Suger que se trataba de Dioniso obispo de Atenas, a quien había convertido san Pablo y del que se compraron las carísimas reliquias enterradas en la basílica parisina. También suponía Suger que ese era el Dionisio autor de la obra filosófica sobre la luz que le serviría de fundamento para su invención. En realidad, el texto atribuido a Dionisio Areopagita era un tratado neoplatónico sobre las jerarquías celestes, escrito por algún teólogo, quizás sirio o egipcio, pero en el siglo VI de la era cristiana, y gozaba de gran predicamento porque había sido traducido por Juan Escoto Erígena junto con un largo comentario. No obstante, quien estaba enterrado en la basílica era otro San Dionisio, sí, pero no el discípulo de Pablo, sino un Dionisio que había sido el primer obispo de París y había muerto hacia el año 630.

El origen del gótico, por tanto, se basa en un conjunto de errores, aunque Suger, por supuesto, no lo podía saber. Ni el tratado sobre la luz divina era de Dionisio Areopagita, ni era de San Dionisio, pero tampoco el Dionisio de Saint Denis era el auténtico Dionisio discípulo del apóstol, sino un antiguo obispo parisino olvidado hacía cuatro siglos. Como advirtió Hegel, Dios escribe recto con líneas torcidas.

La teología de la luz, aprendida del Pseudo Dionisio, y en particular de su tratado sobre los nombres divinos, llevó a Suger a revolucionar la arquitectura de la basílica mediante una transformación de la vieja fábrica románica, que le ocupó de 1130 a 1144. El templo, pensaba el abad, había de ser un lugar luminoso en el que se mostraran las riquezas materiales de la corona porque esa riqueza y ese poder eran también los del cristianismo. Había, pues, que inventar una nueva Casa de Dios. El resultado del invento, desde luego soberbio, fue, en realidad, la invención de la Casa de la Ciudad porque las catedrales pasaron a representar el poder urbano en pleno desarrollo, como veremos.

El proceso de invención tuvo tres etapas. En la primera, rehízo la fachada occidental, es decir, la principal, que quedaría cumplida, con dos torres y tres puertas, en 1137. Allí puso el primer rosetón perfecto que ilumina las capillas superiores (Il. 17 transepto Saint Denis rosetón), aunque el primero de la historia puede que fuera el de St. Étienne de Beauvais, menos perfecto y difundido. El cuerpo de San Dionisio, que reposaba en la cripta, subió hasta el centro del transepto cubierto de joyas y relicarios de oro y plata (Duby, 127). La segunda etapa la ocuparon las tres naves de la planta baja, todas cubiertas por bóvedas de crucería y terminadas en 1140. Y la tercera (la más importante) fue la cabecera con doble girola y nueve capillas radiales. Allí aparecen los dos primeros grandes ventanales con vidrieras emplomadas que iluminan el altar (Il. 18 Saint Denis nave central).

Una vez cumplida la cabecera, ya se podía celebrar la misa y, en consecuencia, la nueva abadía, luminosa y enjoyada, se inauguró en 1144 con la presencia del rey, de su esposa Leonor de Aquitania, y un séquito de las máximas autoridades civiles y eclesiásticas con sus esplendorosas vestiduras. Asistieron todos los gremios de París, en cuya representación figuraban los Maestros portando estandartes de cada santo patrón. Y, ya en el exterior, una nube de ciudadanos apiñados y curiosos que seguían la ceremonia y admiraban la riqueza y el brillo del poder urbano. Seguramente, aunque no lo sabemos, sonaron entonces los cantos exaltadores, la música celeste, que sería el acompañamiento habitual de las ceremonias futuras. Era la apoteosis de la ciudad de París, ella misma manifestándose como el nuevo campeón guerrero y comercial del siglo, con su masa monumental, sus imágenes multicolores, su aroma de incienso, su sonido armónico.

(Ver apéndice sobre la Música)

Enriqueciendo el acontecimiento religioso de la metafísica de la luz, las tres intervenciones de Suger que transformarían la casi totalidad de las iglesias cristianas de Europa fueron la bóveda de ojiva, las vidrieras emplomadas y las esculturas separadas del muro. Las vidrieras, sagaz solución que impuso Suger para aligerar los espesos muros románicos, al tiempo que dejaba entrar la luz a cañonazos, era una técnica perfecta para llenar las paredes interiores de refulgentes cristales de vivos colores, verdaderas joyas cuyas transparencias se desplazarían por las paredes en un juego giratorio acorde con el movimiento del sol.

Como en todas las innovaciones de Suger, vidrieras emplomadas las había desde antiguo y hay documentos que las sitúan en Reims hacia el año 905. Naturalmente, no ha quedado ni una y no sabemos cómo eran, pero el abad le dio una importancia suprema a esta técnica y un uso inesperado al usarlas en sustitución del muro. Las ilustraciones murales de escenas bíblicas habían sido esenciales para mostrar los episodios sagrados al común que acudía a los templos, en tanto que los manuscritos miniados cumplían la misma función para los ricos propietarios de estos objetos de lujo. El cristianismo fue una religión marcada, desde el principio, por la ilustración, dado que tenía como fundamento una historia, una novela, una leyenda que es la vida de Jesús de Nazaret. Además de los Evangelios, sólo la pintura, el dibujo, las artes visuales podían representar la novela de Jesús. A ellas se sumaron, ahora, las vidrieras emplomadas.

Las primeras fueron simples círculos, en ocasiones con juegos de implicación mutua (Il. 19 Saint Denis. Alegoría de San Pablo, s.XII). En su desarrollo a lo largo del siglo XIII irían apareciendo imágenes alejadas ya de la historia sagrada o con vidas de santos (que antes no existían) las cuales marcaban el carácter local y patronal de la ciudad, pero lo más sintomático fueron las imágenes del trabajo de los gremios cívicos que pagaban los vidrios (Ill. 20 carpinteros). En la catedral estaban representados todos los habitantes de la ciudad, los ricos y los pobres, los poderosos y los más débiles. Aquel monumento, aquel espacio hermoso, majestuoso, suntuoso, era suyo.

El arte de las vidrieras llegaría a su apogeo en el siglo XIII, con la obra monumental de la Sainte Chapelle, un rico joyero de cristal conservado milagrosamente y del que luego hablaremos (Il. 21 Sainte Chapelle). Estos juegos cromáticos sustituían a los antiguos frescos que, junto con los tapices, habían sido la única ornamentación de los muros románicos. El arte de la ilustración, sin embargo, fue mucho más allá en los manuscritos miniados, hasta abrir la puerta del renacimiento italiano como en las imágenes de Jean Pucelle para el Libro de Horas de Jean D’Evreux (1325), donde se advierte una copia de la Maestá del Duccio de 1310 (Il. 22 Jean Pucelle).