Un fraude monumental

Estamos tan acostumbrados a verla simulando un gigantesco buque de guerra amarrado en el Sena que, como la Torre Eiffel, nos es muy difícil mirarla de verdad, o sea, distinguirla. Sin embargo, cuando el 15 de abril de 2019 nos asaltaron las llamas que devoraban la cubierta y luego la totalidad de la fábrica, sufrimos una conmoción. Alguien tan poco dado a la sensiblería como Ken Follet estaba en Londres y recibió la llamada de un amigo que sólo le dijo, “mira la televisión”. Luego Follet escribió:

La imagen (de Notre-Dame en llamas) nos dejó aturdidos y profundamente afectados. Me encontraba al borde de las lágrimas. Algo de un valor incalculable estaba muriendo ante nuestros ojos.

Remarco lo de que el edificio “estaba muriendo ante nuestros ojos” porque lo cierto es que la relación que muchos tenemos con la catedral de París es casi familiar, como un gran abuelo, o quizás una esbelta gran abuela. Y en aquel momento se estaba muriendo. ¿Volveríamos a verla? ¿Y cómo sería? ¿Parecida a la del momento de su construcción en el siglo XII? ¿O renacería en alguna de las incontables ocasiones en que cambió, se disfrazó, se reconstruyó, o se inventó de nuevo? Porque lo cierto (y vengo insistiendo en ello) es que no hay una imagen del nacimiento de ninguna gran construcción gótica que dure demasiado y que permita luego distinguir entre la verdad y la mentira, la honradez y el fraude de las sucesivas versiones. Un buen final habría sido dejar las ruinas de la catedral en medio del Sena, como motivo de reflexión sobre la vanidad de todo, a la manera de los monumentos romanos cuyos propietarios tenían prohibido restaurarlos.

La historia de Notre-Dame es un buen ejemplo del modo en que las catedrales góticas sólo han existido en alguna de sus múltiples invenciones, redefiniciones o falsificaciones. Son la memoria de un modelo perfecto y platónico que nunca existió, aunque alguna de sus muchas partes se haya mantenido intacta hasta el día de hoy y ni siquiera haya habido que retocarla, como luego veremos, sino tan sólo limpiarla de hollín, mugre y ceniza.

Las destrucciones por las que ha pasado toda la monumentalidad cristiana son tantas que parece un milagro que haya quedado algo. Y aún es más sorprendente que nos haya llegado tanto, lo que hace pensar en cómo sería la Europa de hace siglos si consideramos lo que se ha conservado. Apenas ha habido un siglo sin arrasamientos. Empezaron los iconoclastas bizantinos, que eran cristianos, en los siglos VIII y IX, pero como aún no había catedrales se destruyeron los mosaicos, los frescos, las pinturas, los cuadros y retablos, todas las imágenes que encontraron a su paso los enemigos de la representación.

Otros cristianos, esta vez los luteranos de los siglos XVI y XVII, destruyeron nuevamente todas las imágenes que encontraron a su paso, en este caso y quizás lo más grave, la magnífica estatuaria gótica en aquellos países en los que los reformistas tuvieron suficiente fuerza como para emprenderla a martillazos. No obstante, la más cruel y aberrante fue la catástrofe ejecutada por los revolucionarios franceses del siglo XVIII. Luego volveremos sobre ellos. En todo caso, merece la pena reflexionar con calma sobre la brutalidad y el odio que generan aquellas imágenes, esculturas o construcciones que han tenido algún valor simbólico. Hay una tendencia íntima en todas las sociedades que empuja a unos bárbaros henchidos de odio contra objetos que no hacen daño a nadie, pero que ellos quieren borrar de la faz de la tierra. Todos recordamos la destrucción de los enormes y admirables budas de Afganistán en 2001, con la dinamita de los islamistas analfabetos.

A todo lo destruido por mano del hombre hay que añadir aquello que se derrumbó por fragilidad constructiva, por catástrofes naturales, por las guerras, o lo que se arruinó tras el abandono y desuso de sus propietarios. De manera que no creemos exagerar cuando decimos que todo lo que ahora podemos ver o se mantiene en pie es apenas un diez por ciento de lo que en algún momento fue.

En el orden que nos ocupa, la destrucción más brutal fue la de los gobiernos revolucionarios franceses de 1790 a 1795. De nuevo en aquel momento se vuelve a considerar “bárbaro” todo lo medieval y en particular el arte gótico, fruto supremo de la artisticidad francesa, del que la Asamblea decía que era el resto que quedaba del Ancien Régime, es decir, de la monarquía absoluta. En 1792, año de la decapitación del monarca, se destruyó la casi totalidad de la esplendorosa estatuaria real de los siglos XVII y XVIII. Y eso a pesar de que desde 1790 existía una Comisión de Monumentos encargada de hacer inventario del inmenso patrimonio francés, las Antiquités Nationales, que se encontraban en los cientos de monasterios, abadías, iglesias y castillos del país.

El momento más peligroso fue cuando, en agosto de 1792, se publicó el decreto de la Asamblea Legislativa que ordenaba “quitar de la vista del pueblo lo erigido por el orgullo, los prejuicios y la tiranía”, es decir, por la nobleza, la iglesia y la corona. Una decisión que nos recuerda a la de los actuales “descolonizadores” de museos, preocupados por lo puede “ver” el pueblo, de modo que se abalanzan para quitárselo de la vista y así proteger el alma de aquellos a quienes consideran perfectamente tontos.

Otro decreto de 1793 ordenaba la destrucción de todos los objetos que presentaran “atributos de la realeza”. En admirable obediencia se llevó a cabo el arrasamiento de la maravillosa Galería de los Reyes que ocupaba una larga fila de esculturas bajo el rosetón frontal de Notre-Dame, con 28 estatuas de reyes Israelitas, como antecesores de Jesucristo, cada una de tres metros de altura. Con su habitual costumbre de disparar primero y preguntar después, los revolucionarios franceses confundieron a los patriarcas hebreos con reyes galos y los despedazaron porque, según decían, eran “los monumentos de nuestra esclavitud”. Se conservan unas pocas cabezas, muy estropeadas, en el admirable Musée de Cluny, próximo al bulevar de Saint Michel.

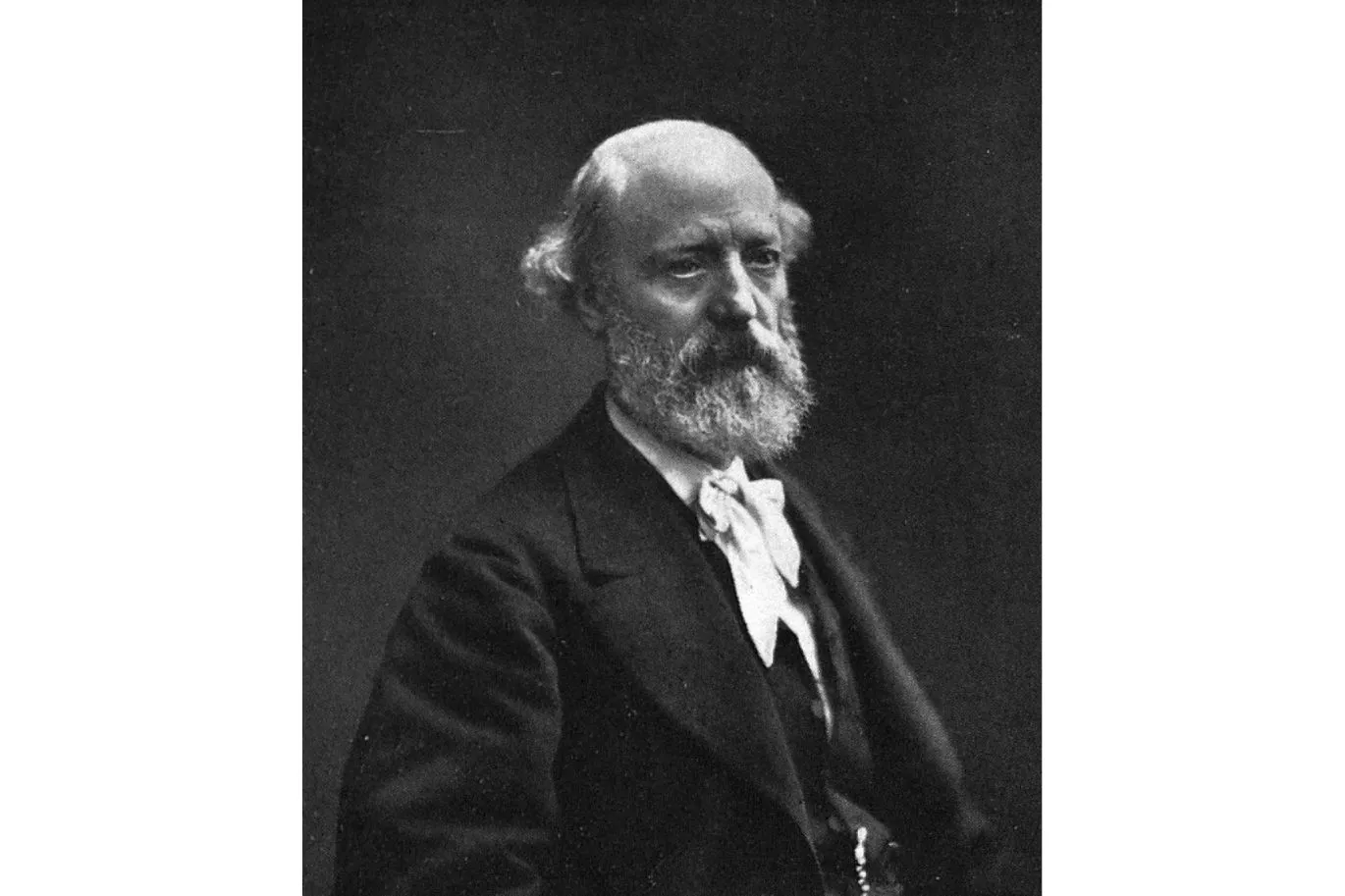

Pero suele suceder que en los momentos de mayor peligro aparece un individuo excepcional que salva lo que aún se puede salvar y ese fue el papel de otro personaje magnífico y olvidado, Alexandre Lenoir (1761-1839) (Il. 62 Lenoir). Otra más en el desfile de figuras que han llevado a cabo actos inmensamente valiosos, pero a las que apenas se las conoce.

Una Instrucción de la Asamblea que se publicó en marzo de 1794, declaraba que “el propietario y conservador del patrimonio nacional es el pueblo de Francia”. Desde 1791, consciente del vandalismo que estaba llevando a la ruina todas las obras de arte francesas, Alexandre Lenoir había comenzado a almacenar cuanto pudo salvar de la destrucción en un convento desafectado llamado “de los Pequeños Agustinos”, lo que hoy es la École des Beaux Arts, en la calle Bonaparte (Il. 63 Monuments de France). La Instrucción de marzo fue un eficaz salvavidas y el almacén se convirtió en el primer Museo de los Monumentos de Francia. Entre otras muchas maravillas aún pudo amparar, gracias a su incesante actividad, algunas de las tumbas reales, verdaderamente prodigiosas, que hoy, tras su devolución, pueden de nuevo contemplarse en Saint-Denis (Il. 64 Tumbas reales).

El Museo de Lenoir creó una atmósfera casi onírica, novedosa, imponente, sobrecogedora y monumental, que se corresponde, en Francia, a las fantasías góticas de Walpole en Strawberry Hill y de Beckford en Fonthill, romanticismo grandioso. En el Museo de Lenoir, por ejemplo, nació a la vocación de historiador Jules Michelet, atónito ante lo que se presentaba como una historia del arte antes de la historia del arte, simplemente porque Lenoir había agrupado las piezas por épocas, como había sugerido Winckelmann con su historia del arte griego. De pronto las obras de arte, hasta entonces mero objeto ornamental u ostentoso, adquirían un sentido temporal inédito al que se le iba a llamar “historia del arte” (más Ill. 65 Pintura de Hubert Robert, Monuments de France) (Édouard Pommier, p.130). Dicho en plata, de pronto las obras de arte significaban, tenían sentido y hablaban sobre la vida de los humanos a lo largo de los siglos, constituían un relato visible de las aspiraciones, ideales e insuficiencias de los mortales.

No obstante, aunque se salvaron muchos monumentos importantes, Notre-Dame quedó muy dañada y así seguiría durante décadas. No sería sino hasta medio siglo más tarde, en 1841, cuando se procedería a su primera restauración y en ese momento aparece otra figura tan insigne como poco conocida fuera de su país, el gran Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) (Viollet a partir de ahora) (Il. 66 Viollet) cuya obra de restauración es colosal, pero, además, es el padre de la arquitectura moderna. No lo digo yo, lo dice Le Corbusier: Les racines de l’architecture moderne sont françaises et sont à rechercher chez Viollet-le-Duc. “Las raíces de la arquitectura moderna son francesas y hay que buscarlas en Viollet-le-Duc”. En efecto, las raíces surgen de Viollet por su uso de los materiales técnicos (especialmente el hierro), su concepción de la estructura y su imaginación constructiva esencialmente racional e incluso funcional. De él saldrá Gaudí y la Sagrada Familia (pero no la de ahora, sino la de Gaudí), y también Frank Lloyd Wright, o el movimiento Arts and Crafts de la Gran Bretaña.

Allí donde abandonamos el último capítulo en la historia del neogótico inglés y W.B. Pugin, aquí seguimos ahora con el capítulo de las invenciones y teorías de Viollet, así como su descomunal trabajo como restaurador y teórico, aunque dejaremos el caso del incendio de Notre-Dame para el cierre del recorrido.