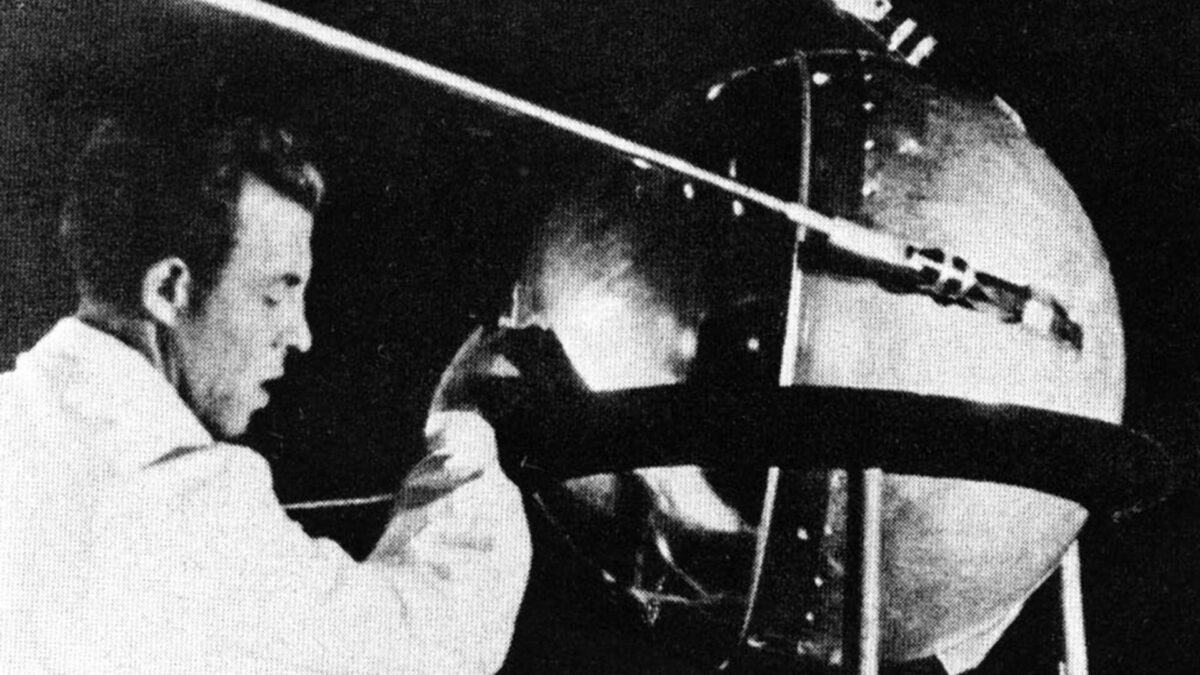

En otoño de 1967, la URSS logró colocar en órbita los primeros satélites artificiales Sputniks I y II. La noticia dejó sorprendido a todo el mundo y especialmente en los países occidentales se planteó el interrogante de cómo la tecnología soviética había logrado aquel éxito. Sin embargo, detrás de aquel triunfo se escondía un enigma… el enigma de los creadores verdaderos de los Sputniks porque, en realidad, ¿quién diseñó los Sputniks?.

A primeras horas del 11 de abril de 1945, los tanques Sherman del Mando de combate B de la 3 división blindada de los Estados Unidos llegaron a la ciudad de Nordhausen, situada en el camino hacia el río Elba. El III Reich era a esas alturas poco más que un cadáver y las tropas norteamericanas sabían que debían realizar la conjunción con los ejércitos de Stalin. Fue entonces cuando, a unos seis kilómetros de Nordhausen, aparecieron inesperadamente algunos hombres vestidos con los harapos rayados de los internos de los campos nazis. Inmediatamente informaron a los soldados norteamericanos de que cerca del lugar los alemanes habían logrado crear “algo fantástico”.

En la siguiente localidad, Niedersachswerfen, los norteamericanos dieron con unas fábricas situadas en túneles donde se habían construido las legendarias V-2. El botín de guerra resultaba especialmente codiciable pero para cólera de las tropas norteamericanas aquella zona pertenecía a los soviéticos y hubo que entregarles todo el material. La acción se basaba en el acuerdo logrado en Yalta en febrero de 1945 en virtud del cual Stalin se quedaría con el ochenta por ciento de la industria alemana. No obstante, aunque finalmente, los norteamericanos dejaron intactos los talleres de fabricación, se llevaron, en secreto y a toda velocidad, cien cohetes V-2 y un conjunto de documentos especialmente valiosos.

Los datos obtenidos por las fuerzas de ocupación resultaron escalofriantes. Entre ellos se encontraba el proyecto A-9/A-10, un proyectil teledirigido que hubiera podido alcanzar Nueva York a cuatro mil kilómetros de distancia. El arma no funcionaba aún pero sí era factible la colocación de un satélite en órbita. De haber contado con materiales adecuados –algo imposible en los últimos meses de la guerra– los nazis habrían podido construir aeronaves que alcanzaran una altura de cinco mil kilómetros y giraran alrededor de la tierra a veintiséis mil kilómetros por hora.

El oficial soviético que se apoderó de tan prometedor material fue el teniente coronel Vladimir Shabinsky. A las órdenes de Gueorgui Malenkov, Shabinsky tenía orden de apoderarse de todo objeto de valor que pudiera encontrar a su paso lo mismo fueran pollos que libros, abonos que cosechas, laboratorios que museos. Shabinsky se hizo en el lugar citado con más de mil máquinas-herramientas para la fabricación de cohetes. No resulta, por tanto, extraño que ante él, un coronel soviético prorrumpiera de repente en carcajadas diciendo que dentro de diez años los americanos llorarían por haber dejado todo aquello en sus manos.

Los pasos del itinerario que seguirían los V-2 capturados se llevaron a cabo bajo la cuidadosa mirada de Yegorov, un comandante del NKVD –la organización antecesora del KGB– que se ocupó de que todo llegara en tren a Berlín. Desde allí el mariscal Zhukov, comandante en jefe de los ejércitos soviéticos, lo enviaría a la URSS.

Durante las semanas siguientes, valiéndose de los fotocalcos en azul, los soviéticos fueron averiguando los nombres de los científicos, los colaboradores y las empresas suministradoras de aquel gigantesco proyecto militar. A continuación iniciaron una operación de cacería realmente sin precedentes. Algunos científicos alemanes como Werner von Braun y ciento treinta de sus colaboradores lograron quedarse con los norteamericanos porque, de manera más que voluntaria y consciente, se entregaron a ellos, pero un número considerable de sus colegas decidió encaminarse hacia la zona de ocupación soviética para reunirse con sus familias. Entre ellos se encontraba Helmut Gröttrup que desde 1939 había trabajado en proyectos para fabricar cohetes de largo alcance. Los soviéticos no tardaron en detenerlo a él y a su esposa y en presionarlo para que aceptara colaborar en la puesta en marcha de la fábrica de V-2. Como puede suponerse, Gröttrup acabó doblegándose.

En unos meses, Göttrup contaba con cinco mil personas a su mando y estaba trabajando en las mismas condiciones que antes de la derrota del III Reich. La época dorada duró, sin embargo, poco. En octubre de 1946, los soviéticos desmontaron todo y deportaron al personal a la URSS. Junto a Göttrup marchaban no menos de doscientos especialistas de primera línea. Las autoridades soviéticas los distribuirían en centros diversos ubicados en Nitishi, Kimri, Zagorsk, Podberesie, Sobrino y Obiralovka. Los equipos más numerosos se localizaron en la isla de Gorodomlia, en un lago situado al norte de Moscú, donde fue asentado Göttrup y en Monino, cerca de la misma ciudad.

El programa R, impulsado casi a golpes por los soviéticos pero desarrollado por científicos alemanes, resultó un verdadero éxito. En 1950, la URSS poseía ya el primer supercohete del mundo con una capacidad de vuelo de tres mil kilómetros. A partir de ese momento, los alemanes fueron separados de su trabajo. Los soviéticos ya contaban con cohetes y satélites y pensaban que podían caminar solos.

Los colaboradores de Göttrupo fueron enviados a orillas del mar Negro. Allí permanecerían hasta inicios de 1955 esperando una liberación que no dejaba de retrasarse. Cuando, finalmente, llegaron a occidente las noticias de lo que estaba sucediendo, Estados Unidos no contaba con un programa –ni unos logros– paralelo. Todavía en 1958 los Explorers y los Vanguards norteamericanos eran inferiores a los Sputniks. En 1959 Leonid Sedov, jefe de la comisión aeronáutica de las academia de ciencias de la URSS, se permitió burlarse del Explorer I ante un grupo de ingenieros norteamericanos indicando que ellos no fabricaban “cáscaras vacías”. En honor a la verdad, también podía haber dicho que no eran ellos los que habían fabricado los cohetes intercontinentales y los satélites. Su diseño se debía a científicos alemanes. Al fin y a la postre, Estados Unidos acabaría adelantando a la URSS… también gracias a los científicos que antes habían servido a Hitler.