'Memorias del condado de Hecate': ¡Qué bien se lee a los muertos!

Literatura Random House reedita ‘Memorias del condado de Hecate’, de Edmund Wilson, y, aunque pica pensar en seguir regalándole la gloria a quien de poco le va a servir, lo cierto es que merece la pena

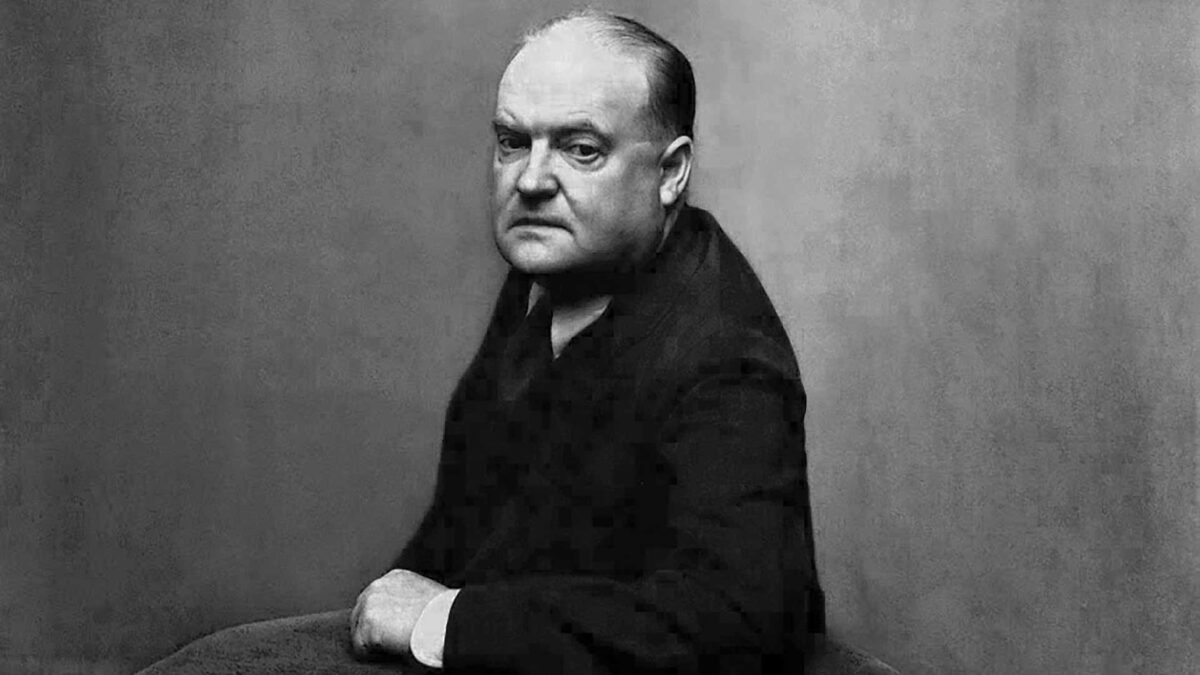

Edmund Wilson | Foto cedida por el autor vía Literatura Random House

Escribir la reseña de un muerto siempre es un gusto. Como tirarse un pedo en soledad arropado por el edredón una fría mañana de enero. Lo que de otra forma podría resultar incómodo, se presenta como una eficaz forma de calentar las extremidades y descargar la presión del estómago. Y es que aquí podría soltar bilis, acelerar mi lengua más viperina y azuzar la más cabrita de mis maldades, y el Sr. Wilson sólo podría hacer frente a mis palabras a través de una ouija. Con el dorso cubierto y la colleja a buen recaudo, se me hincha el pecho de gracia pensando en poner a parir Memorias del condado de Hecate, sin más consecuencias que ofender a la editorial, a sus lectores o sus familiares, los cuales, grosso modo, me importan todos un pijo. Por desgracia, no me puedo dar el gusto. Edmund Wilson es un malabarista del ritmo y un ilusionista de la narrativa. Domina, con la elegancia de los escritores puros, el justo equilibrio que emplea una mundanidad premeditada para ensalzar los arrebatos de genio. No por nada Hemingway aseguró «sólo escribo para Edmund Wilson». Porque si uno tiene el olfato crítico para postrar a sus pies la admiración de las leyendas, no es de extrañar que luzca buenas habilidades en la materia.

Memorias del condado de Hecate se puede diseccionar como un cuerpo del que salen varios siameses. Todos comparten un mismo estómago, esa palabra comedida, digna, nada soez y al mismo tiempo sin la insolencia de ser mojigata, que se estira a lo largo de la obra. Los años veinte y treinta huelen en ella como los adinerados hijos de la fortuna, devotos del whisky y los barbitúricos, las antigüedades excéntricas y la incapacidad para hacer nada a derechas, que pueblan varios capítulos. Saltan como ranas las escenas de mujeres deprimidas por una vida de engaños. Personajes, en su mayoría; complejos; maduros y muy alejados de las presentaciones pueriles y vivarachas de las muchachitas de los locos años con que Hollywood inundó las mentes del mundo. No faltan tampoco comentarios machistas y racistas que, no sólo son tolerables, sino necesarios para una crónica eficaz de aquella época. Sin juicios de ningún tipo, las cosas son lo que eran y, no obstante, Wilson destila cierto progresismo, precisamente en esas dos cuestiones. De hecho, más allá de su antiestalinismo, se huele una simpatía socialista a lo largo de la pieza.

«Edmund Wilson presenta un retrato muy humano, muy suyo y a la par de todos, de los tropiezos de la ambición y la lujuria de lograr los sueños a cualquier precio»

Llevado todo desde la primera persona, uno descubre, como dijo Nabokov de la novela, «cosas maravillosas». La fortuna, que puede ocultarse en aquello que, al principio, se aborrece hasta el odio. O la desgracia, dispuesta a saltarnos al cuello, incluso disfrazada de nuestros más vitales placeres. Edmund Wilson no sólo dibuja aquí la vida de entreguerras en Estados Unidos, sino que presenta un retrato muy humano, muy suyo y a la par de todos, de los tropiezos de la ambición y la lujuria de lograr los sueños a cualquier precio.

El condado de Hecate es el escenario de esta performance imaginaria, como podría haberlo sido cualquier otro lugar con señoritos, high-class, suburbios y cierto rollito rural. No negaré que se hace cuesta arriba, en ocasiones, una insistencia sorprendente en hablar de elementos que se salen de la trama de las historias. Por ejemplo, pienso en la música, que me encanta, pero no como para digerir gratamente varias páginas dedicadas a analizar las variaciones tonales, los pormenores más específicos de las composiciones, adoptadas por un personaje en su carrera a la muerte de la genialidad. O uno de los relatos donde Wilson no teme redactar páginas enteras escritas en francés sin traducción. Es en estas circunstancias narrativas donde se siente un poco que se trata de una novela de los años cincuenta. Época dorada del cine, no lo fue menos de la literatura, que no debía pelear con un número inimaginable de estímulos mucho más sencillos, accesibles y de menor esfuerzo como los que llaman la atención del público en el siglo XXI.

Ese oligopolio de la abstracción ficticia, comandado por el cine, la literatura y la visión etílica del mundo tras unas ginebras con soda, permitían a los escritores dejarse llevar por sus pajas mentales sin miedo a perder al lector a toda velocidad. Hoy, ni de coña. Aun así, y como hijito pródigo de la televisión, la Game Boy y una adolescencia en Tuenti, puedo decir que esos impasses concretos de Wilson no son, ni mucho menos, una razón para huir de toda la magia que planea en el resto de la novela. Es moderno, para estar muerto, el cabrón. El chan-chan de sus frases me recuerda a un Faulkner con menos ganas de impresionar a cada párrafo. Y, si me pongo, veo en Wilson la inspiración de Gore Vidal y Updike. Sorprendentemente, Nabokov no me viene muy a la cabeza – ambos fueron grandes amigos, grandes amantes de la Tierra Prometida de las barras y estrellas- aunque eso será porque recientemente tragué de nuevo Pálido Fuego y eso no hay Dios que lo compare bien a nada. Bueno, a Philip Roth, pero eso no viene a cuento… Estamos con Mr. Wilson: cara de bastardillo entre Winston Churchill y Truman Capote.

«Memorias del condado de Hecate es una de esas novelas en las que el protagonista está ahí para contemplar el mundo e intervenir en él con ligereza, no para participar violentamente y que el mundo lo contemple a él»

Es cierto también lo que se dice, Edmund -me voy a permitir tutearle, Mr. Wilson, pues seguro que de habernos encontrado en vida habríamos sido grandes camaradas- sin su carrera de crítico, sin sus tres martinis en la atalaya del cinismo, no es completamente abordable. Una vez se sabe esto, se filtra mucho mejor la actitud del protagonista y su quehacer expectante. Memorias del condado de Hecate es una de esas novelas en las que el protagonista está ahí para contemplar el mundo e intervenir en él con ligereza, no para participar violentamente y que el mundo lo contemple a él. Diego S. Garrocho dice, muy acertadamente, que existen «escritores de cocktail y escritores de biblioteca». Esta novela demuestra que Edmund Wilson tuvo un poco de ambos. Puede que algo más de cocktail, pero de Seagram’s con tónica en la sección de historia de la Biblioteca de Nueva York. Como él mismo afirma acerca de uno de los personajes, «era una de esas personas que extraen de la bebida algo así como una intensificación de la dignidad».

¡Ah!, que se me pasa. No puedo evitar apuntar una cosa que mosquea un poco… Y es que, tildada como la novela prohibida de Wilson, uno espera páginas enteras tamizadas de relaciones incestuosas, romances homosexuales y penetraciones múltiples- lo cual motiva bastante para su lectura-, pero nada de eso. Tan sólo se encuentran intervenciones fálicas, tirando a discretas, y alguna caricia subidita de tono en la que se habla de pechos blancos y desnudos o besos ardientes. Nada que dé para sentirse realmente incómodo si uno lo lee en el metro o el autobús. Sin embargo, Memorias del condado de Hecate fue censurada y publicada definitivamente en 1956. Una buena prueba de la castrante moral que existía en los cincuenta en la cuna del mundo libre, que ríete tú de la cultura de la cancelación de ahora.

Paridos con una merecida insolencia, los relatos de este libro son el «¡Aquí estoy!» de uno de los mejores críticos estadounidenses de la mitad del siglo pasado. Para aprender, o disfrutar, merece la pena.