Viaje al Territorio Vacío: el desierto más inhóspito de Arabia

En ‘Arenas de Arabia’ el escritor británico Wilfred Thesiger documentó la vida de los beduinos antes del petróleo

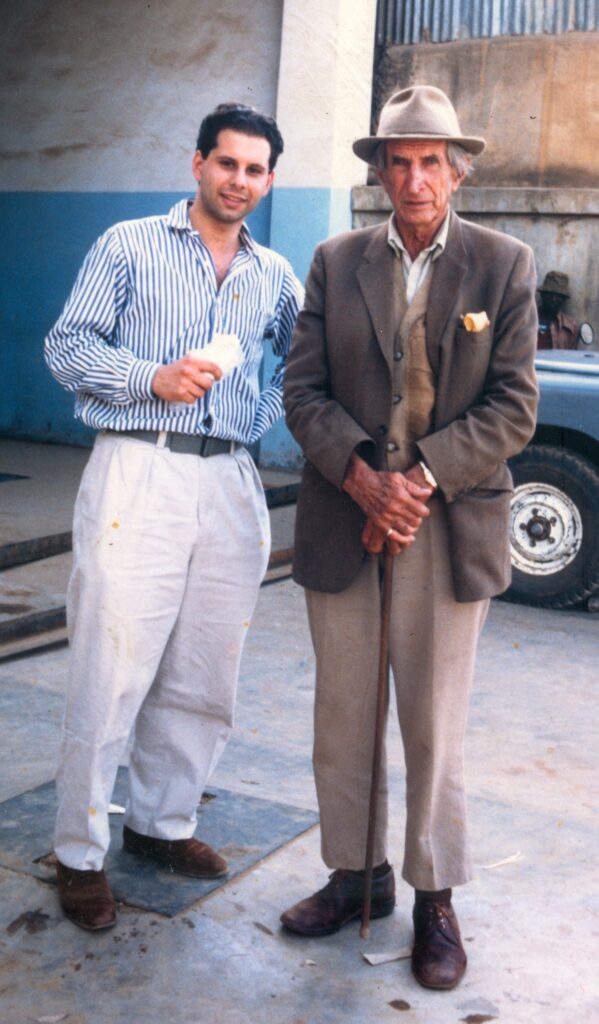

Fotografía de Wilfred Thesiger cerca del golfo de Tadjoura (Somalilandia francesa, actual Yibuti), tomada al final de su expedición de 1933-1934 a través del país de Aussa (sultanato de Aussa), situado en la frontera entre Etiopía y Somalilandia francesa. | Wikimedia Commons

Hay personas que sienten la tentación del Vacío y buscan en vida la Nada. Thomas Edward Lawrence fue uno de ellos. Amó lo inhóspito. «Aunque me mandaran al lado oscuro de la luna como castigo, no estaría más aislado», dice Peter O’Toole en su papel de Lawrence de Arabia en la cinta homónima. Pero los insensatos que buscan acomodo en el desierto lo hacen convencidos de que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. «Lo bello del desierto es que en algún lugar esconde un pozo», opinaba Saint-Exupéry.

Pero hay desiertos todavía más desiertos, ‘nadas’ más perfectas, sin pozos, sin esperanza. Hacia uno de esos lugares se encaminó el escritor y explorador británico Wilfred Thesiger (1910-2003) en 1946. Para dar la medida del desafío, de la locura, basta citar el nombre con el que se conoce a este espacio inhabitable entre Omán, Yemen y Arabia Saudita: el Territorio Vacío (Rub al-Jali). Los beduinos lo conocían simplemente como «las arenas». Un espacio mayor que la Península Ibérica sin apenas vida y sin habitantes, una tumba perfecta antes de que llegaran los jeeps y las compañías petrolíferas.

Hoy en día, en los bordes del Territorio Vacío se alzan ciudades que parecen sostenidas por atlantes: Doha, Abu Dabi, Riad. Cuando Wilfred Thesiger llegó a Arabia, todo aquello era, digamos, campo. En Riad, por ejemplo, vivían menos de 30.000 personas en los años 30; hoy superan los seis millones; Abu Dabi casi no existía. Los árabes de la península vivían en tiendas, en clanes, del comercio, en las zonas menos hostiles del gran desierto arábigo. Sólo los beduinos se atrevían a atravesar esas enormes masas de arena del Territorio Vacío y lo hacían en camello, con rifles y provisiones de agua y dátiles. Junto a ellos se propuso Thesiger explorar la Nada y lo contó posteriormente en Arenas de Arabia, libro que edita en español Capitán Swing. Únicamente dos occidentales (Thomas y Philby) se habían internado previamente en este desierto, pero aún quedaban vastos espacios por recorrer. Thesiger se aferró a una peregrina misión del Centro de Control de la Langosta para lanzarse con los beduinos a unas tierras en las que, de ser descubierto como infiel, podía ser ajusticiado.

Thesiger, a quien Manu Leguineche definió como «el último explorador», abjuró desde bien pequeño de la modernidad occidental. Nacido en Adis Abeba (Etiopía), hijo de un diplomático británico, pasó por Eton y Oxford con un intenso deseo de huir: «Antes de ingresar en la escuela apenas había visto a otros niños europeos que no fueran mis hermanos. Me encontré en un mundo hostil e incomprensible». De vuelta a África, se fajó en el desierto de Danakil (Yibuti) y quedó definitivamente atrapado por las arenas. En 1946 pasó seis meses junto a los beduinos explorando las montañas de Heyaz, al oeste de Arabia y ya en los bordes del Territorio Vacío. «Durante un tiempo había compartido con los bedu una vida dura y despiadada, en la que el hambre y la sed estuvieron sistemáticamente presentes», explica al inicio del libro. «A menudo sentí, fatigado en cuerpo y alma, el intenso deseo de escapar», añade. En cambio, el británico hizo todo lo contrario. Armó una expedición de beduinos, se disfrazó de árabe y puso rumbo al Territorio Vacío. Allí, ya sea bordeándolo o atravesándolo, pasó, dice, «los cinco años más felices de mi vida».

Arenas de Arabia es un testimonio humano y un tratado de etnografía de un mundo a punto de desaparecer. Es, también, una declaración de amor: «He contemplado algunos de los paisajes más hermosos del mundo y he vivido entre tribus interesantes y poco conocidas. Ninguno de estos lugares me ha conmovido como lo hicieron los desiertos de Arabia». Thesiger amó esta tierra infecunda a pesar de «beber el agua amarga de las Arenas, comer pan ácimo incrustado de arena, soportar la enloquecedora irritación de la arena en suspensión, el frío intenso, el calor y el brillo cegador de la luz en una tierra sin sombra ni nube». Los beduinos son en buena parte responsables de su pasión por el Territorio Vacío, «un desierto dentro de otro desierto».

De ellos admira Thesiger su forma de vida milenaria, ajena al correr del mundo occidental, su orgullo de casta («nunca dudaron de mi inferioridad. Eran musulmanes y bedu, y yo ni una cosa ni la otra»), su hospitalidad y la relación estrecha con los camellos. Los beduinos los trataban mejor que a sí mismos, conscientes de que sin camellos estarían perdidos en el desierto. Eran capaces de reconocer peso y edad sólo por las huellas y para cada año de vida de un camello tenían un nombre concreto.

La vida nómada de los beduinos no había cambiado prácticamente en nada desde la noche de los tiempos. Sin embargo, en los años en que Thesiger se lanzó al vacío arábigo, se estaba operando una transformación profundísima. El petróleo había sido hallado a finales de los años 30 y la fisonomía de los países implicados comenzaba a cambiar. Las Arenas y los bedu se mantenían, por el momento, ajenos a ello, pero no tardaría en trastocar sus vidas. Arenas de Arabia es casi un manifiesto contra la occidentalización y el naciente materialismo en la península. Thesiger escribió el libro en el año 59, cuando hasta los beduinos habían pasado a ganarse la vida cuidando depósitos de petróleo o se habían integrado en las grandes y florecientes ciudades, como Abu Dabi, que al explorador le pareció «las mil y una pesadillas».

Asegura Thesiger que «los cambios ocurridos en el espacio de una década o dos fueron tan grandes como los que se produjeron en Gran Bretaña entre la Alta Edad Media y el momento actual». Cuando en los años 70 regresó a Omán, comprendió que incluso los beduinos «se habían adaptado a esta nueva Arabia, algo de lo que yo era incapaz». El espíritu esencialista de Thesiger cautiva, a pesar de que en su fascinación por una forma de vida inalterable puede leerse una mirada paradójicamente colonialista. Pero incluso el antimoderno Thesiger hizo las paces con esta nueva Arabia. En el prefacio de 1991 reconoce que «me reconcilié con los cambios inevitables» en una visita a Abu Dabi. Eso sí, hasta el final de sus días en 2003 y tras décadas de exploración (Irán, Irak, Kurdistán, Pakistán, Kenia, etc.), mantuvo la pasión por esta tierra reseca e implacable y la fascinación por la vida beduina: «Ningún hombre puede sumergirse en esta vida y no experimentar un cambio. Llevará, por mi leve que sea, la impronta del desierto, la marca que señala al nómada, y guardará en su interior el anhelo de volver».