Cristóbal Polo: para una teoría del cuaderno

Si un cuadernista merece la pena, entonces seguro que ha conseguido forjar una nueva variante de cuaderno

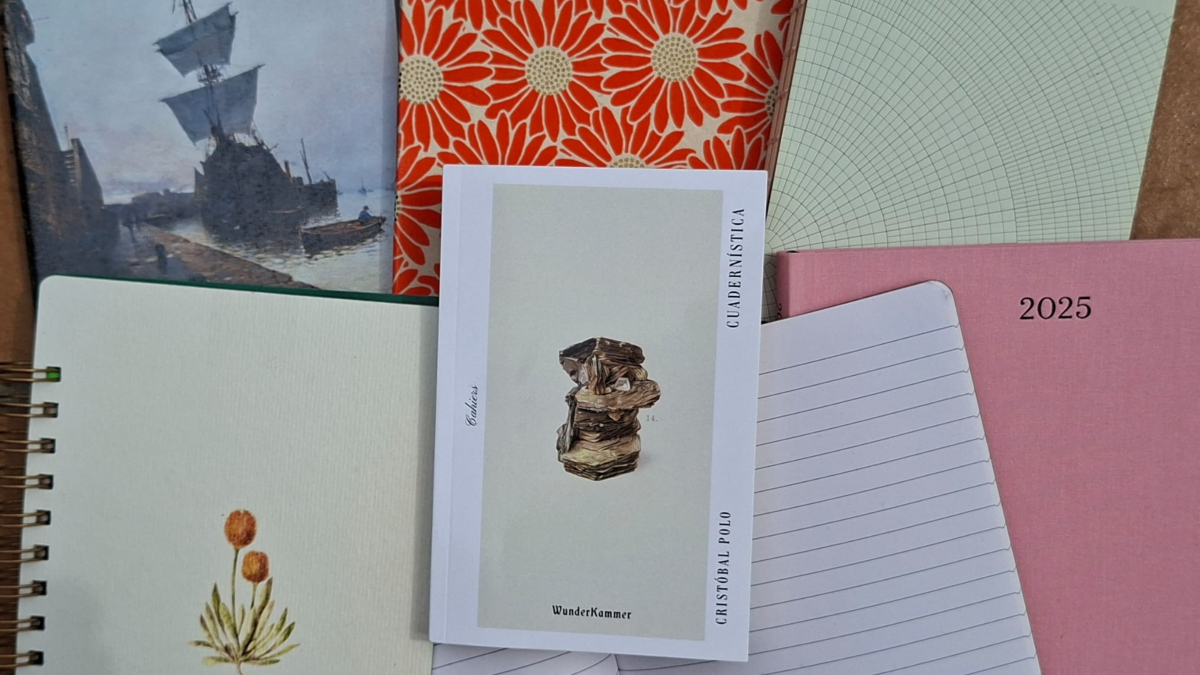

Cuadernos con el libro 'Cuadernística' en el centro.

Me parece que entre los lectores (y, por tanto, entre los editores) se da un apego excesivo y poco meditado al libro terminado, culminado, rematado, abrochado, completo. Es normal que así sea, supongo, pero a la vez acaso no resulte demasiado natural, pues la vida no es perfecta, no es redonda, bien pensado no es ni siquiera lineal (muchas veces la vida no se desarrolla por orden cronológico…), y está bien que haya obras literarias (aunque, como veremos enseguida, no hablamos exactamente de «obras literarias» conscientes y ambiciosas y acometidas en serio) que de algún modo repliquen esos vaivenes nuestros y el modo en el que funcionamos, algo así como las estructuras de la realidad humana: las obsesiones o proyectos que se disuelven, las temporadas de gran productividad y las épocas de poca energía, las pasiones y la decepción, las cosas que uno se propone e inicia, pero que no llegan a ningún puerto despejado, sino que se quedan en intentos, las anotaciones al margen o al pie de los trabajos con los que sí hay que cumplir, la cara B de nuestras obras.

Esos cuadernos de rodaje en los que algunos directores de cine vuelcan los sucesos, las preocupaciones, las dudas o los cambios, pero también otras cosas, o los cuadernos de gira de algún músico, los cuadernos de bitácora de los antiguos navegantes o los cuadernos de viaje de alguna pintora… son ejemplos claros de lo que en realidad también se da entre los autores de literatura. Cuadernos de todo, llamó a los suyos, muy expresivamente, Carmen Martín Gaite, y a eso me refiero. A algo que muchas veces contiene diarios o dietarios íntimos, pero que no lo son necesariamente, y que admiten un dibujo, una cita, una lista de la compra, algo oído por ahí, párrafos tachados, un sueño, a veces una sola palabra, curiosidades de los otros idiomas… Y tampoco han de ser a la fuerza estudios preparatorios para otras obras supuestamente superiores, como los que hacen los pintores antes de lanzarse a levantar el gran lienzo, sino que en algunos casos son de hecho lo que su autor (sin mucha conciencia de autor, muchas veces) quiere o necesita hacer, teniendo el cuaderno como un apéndice de su vida, una necesidad casi enfermiza, una especie de materialización total o parcial, monumental o brevísima, de lo que se va viviendo, pensando, sintiendo o presenciando.

El joven profesor Cristóbal Polo publicó a principios de este 2025 un librito en el que da vueltas a todo esto, con el acierto de que su monografía tiene, ella misma, mucho más de cuaderno que de ensayo. Es, pues, un meta-cuaderno, se titula Cuadernística (editorial Wunderkammer) y en él se decide más o menos expresamente a proponer una teoría del cuaderno (habla incluso de «manifiesto», en algún momento, con un amago de solemnidad que se diría incompatible con el espíritu de los cuadernos), pero dentro, insisto, de unas páginas que también contienen la propia práctica del género o subgénero, y en las que, por tanto, se permite distracciones, se va por las ramas, introduce recuerdos, cuenta lo que está viendo por la ventana mientras trata de poner orden a sus reflexiones sobre los cuadernos…

Cuadernística es uno de esos libros que a mí me gustaría, incluso aunque fuese malo. No digo «interesaría», que es un verbo tan frecuente como en el fondo detestable al hablar de nuestra relación con las obras de creación, sino «gustaría», ya que tiene ese encanto incomparable sobre el que él mismo quiere meditar. Pero es que además es bastante bueno, a ratos muy bueno, y propone un montón de buenas conclusiones. Intenta meterse en la cabeza del «cuadernista», pero lo tiene medio fácil porque él mismo lo es, no sólo porque lo diga sino porque lo vemos, y, aunque no incide mucho en las alteraciones psicológicas probablemente rastreables de las que nace esa necesidad de preservar lo efímero, lo inane, lo pequeño, lo íntimo…, sí logra describir y transmitir esa pulsión, y establece diferencias entre diferentes practicantes del género, desde los registradores de la totalidad de sí mismos (a lo Amiel, a lo Samuel Pepys o a lo Valéry) a los más lacónicos y secretos, como los papelitos de Emily Dickinson (autora que de un tiempo a esta parte es una especie de comodín que sirve para todo y de la que acaso se está empezando a abusar).

Se habla de la perseverancia (el cuadernista ha de insistir, ha de tener fe en lo absurdo de lo que hace), de la modestia (la publicación no es el objetivo: el propósito de escribir cuadernos es escribir cuadernos, sin más, igual que para Marco Aurelio la recompensa por hacer el bien es… haber hecho el bien) o de la autoestima (la fanfarronería es enemiga del cuadernismo, pero obviamente al cuadernista han de importarle un poco sus propias cosas, ha de valorarse como testigo habilitado para la vida)…, y Cristóbal Polo brilla especialmente a la hora de pensar en cómo termina un cuaderno (un proyecto cuadernístico, quiero decir, una vida vertida en cuadernos): «En las últimas páginas de un cuaderno, escritura y muerte se miran y se rehúyen desde una distancia cada vez más corta, pujando por tener la última palabra».

Yo insisto por mi parte en que asimilar sin más los cuadernos a los diarios es un error, como también apunta Polo. En puridad, hay tantos cuadernos como cuadernistas: si un cuadernista merece la pena, entonces seguro que (sin proponérselo) ha conseguido forjar una nueva variante de cuaderno, una posibilidad parecida a muchas otras pero distinta. Cada cuadernista tiene su cuaderno: los célebres aforismos de Pascal o de Lichtenberg, por ejemplo, salen, al parecer, de cuadernos mayores. Hay quienes madrugan salvajemente y roban horas al sueño para poder verse frente a sus cuadernos en blanco, pero no porque tengan nada apremiante que decir ni nada con lo que cumplir sino porque necesitan ver qué se les ocurre, ver qué pueden anotar (esos son a los que yo creo que habría que encerrar, y se les haría un favor, porque así ya no tendrían otra cosa que hacer que observar paredes y rejas y sondear el pozo infinito de sus cavilaciones…), o hay quienes toman un pequeño apunte cada muchos días. Pero torrenciales o silenciosos, son hermanos y en general buscan lo mismo. Una escritura, apunta Polo, que inconscientemente parece no buscar otra cosa que la propia perpetuación de la escritura, defender su propia naturaleza, su peculiaridad, esa trascendencia privada que tiene consecuencia públicas y sociales.

«¿Para quién escribe el cuadernista?», se pregunta Polo, pero no puede responder, de modo que su respuesta es mucho más creativa (y, en el fondo, más cuadernista): «La cuadernística, para qué engañarse, es difícil de justificar como forma de comunicación. Así que la primera regla del cuadernista es: No tratarás de justificarte».

En efecto, no conviene que un escritor de cuadernos se obsesione demasiado con el destino de sus escritos. Sería un poco incoherente, incluso (aunque no parece incoherente tratar de publicarlos si hay ocasión). Sin embargo, Polo no entra tampoco en el carácter casi sagrado de los soportes materiales de ese tipo de escritura, que es el que hace que sea tan difícil, por ejemplo, destruirlos. Como sucede con los dibujos de los niños, nadie que no sea un bruto es capaz de romper fácilmente los cuadernos que, por ejemplo, escribió su abuelo durante la guerra o su madre durante su vida, hay algo inconcreto que lo impide. Es como deshacerse de cartas manuscritas o de, en general, cualquier tipo de documentación escrita a mano, así sea un libro comercial de cuentas: hay algo en lo manuscrito que pelea contra el tiempo, que se gana el derecho a persistir, a ser archivado o a ser leído con más atención, respeto o incluso veneración que otros tipos de texto o de soportes.

Es un tema, este de los cuadernos, complicado y fascinante. Incluso los «casos de éxito» son bastante relativos, pues proyectos tan demenciales como el de Amiel, que han acabado siendo universalmente conocidos y paradigmáticos de muchas cosas importantes de la literatura íntima, tienen algo ambiguo. No se sabe si admirar a esos señores tan meticulosos o compadecerlos con la mayor sinceridad. La cosa, claramente, se les fue de las manos, pero es que ése era el asunto, y la elefantiasis de su escritura, vista en perspectiva, da sublime, nítida e incómoda cuenta de lo que una vida es. Una vida a escala 1:1. Uno tendría que invertir toda su vida en leer la suya. Lo insinuó de modo genial Paul Auster al contar en una novela cómo el protagonista cargaba con una mochila donde estaban todos los cuadernos de alguien que acababa de morir: «Pesaba», decía, «como un hombre».