Carl Nielsen, sinfonía del presente

«Nielsen quiso ilustrar cómo la lucha entre el bien y el mal nunca culmina en el triunfo absoluto de uno u otro»

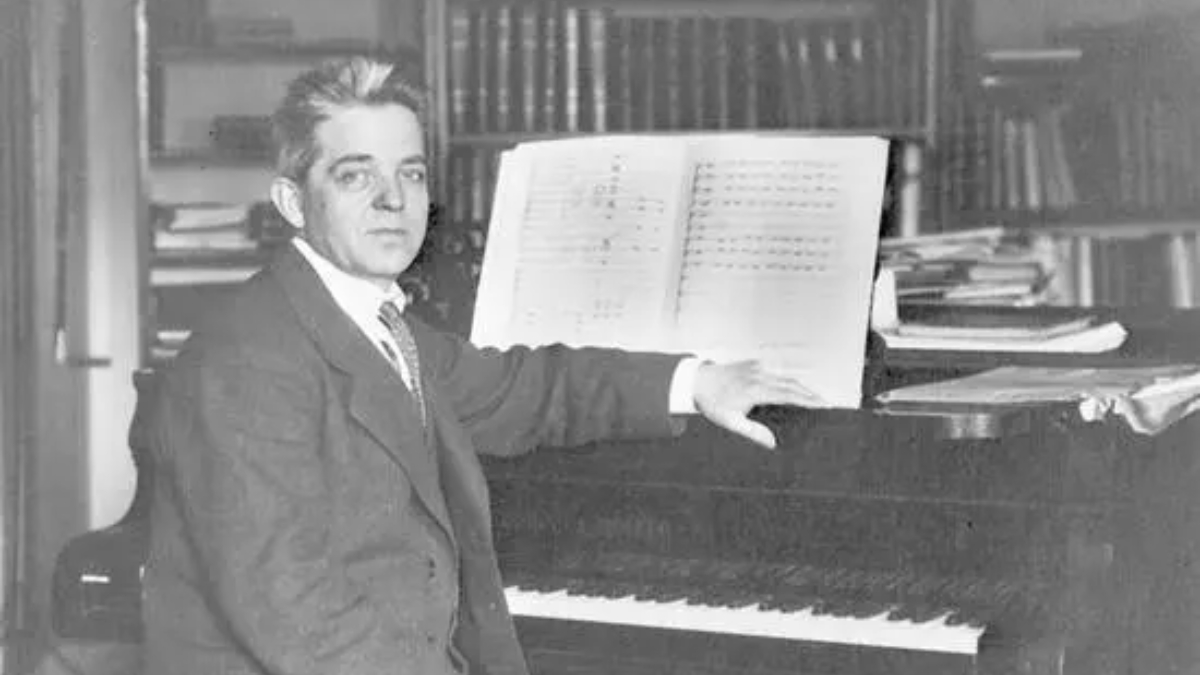

Carl Nielsen.

Hace unas semanas comentábamos una nueva y excelente grabación de la cuarta sinfonía de Carl Nielsen, la «inextinguible», dirigida por el británico Edward Gardner con la Filarmónica de Bergen. Ahora, el mismo Gardner acaba de publicar otro disco igualmente espléndido con el concierto para clarinete y la quinta del compositor danés, un álbum que demuestra hasta qué punto su música está viva en nuestro siglo postvanguardista. La quinta es la única de las seis sinfonías de Nielsen que no tienen nombre y que, por tanto, carece de correlato figurativo, aunque su factura está claramente relacionada con la anterior, esa cuarta que, según veíamos, había sido una explosión afirmativa durante la matanza de la Primera Guerra Mundial. «La música es, como la vida, inextinguible», había sido su premisa a la hora de componerla.

«Quien ha visto el presente, todo lo ha visto», decía Marco Aurelio al principio de nuestra era. Y así es. Por mucho que cambien los dioses y avance la ciencia, siempre seremos los mismos, a despecho de las pestilentes ideologías. El hambre y la muerte de las guerras que no han dejado de retumbar en la Ilíada o en la Biblia son las mismas que hoy lamentamos en Ucrania, en Israel o en Gaza, para nuestra inagotable vergüenza. No habrá nunca –nunca– una humanidad libre de ese horror, lo que no significa que nos tengamos que resignar y claudicar ante ello. Pero el primer requisito para seguir combatiendo lo peor de nuestra condición es no engañarnos con respecto a la misma. Buena parte de nuestra indefensión frente a las calamidades que hoy nos asolan –plagas, inundaciones, incendios, matanzas, hambrunas– estriba en el olvido de lo que hemos sido y seguimos siendo y cuya memoria cruda solo el arte y la literatura conservan, contra la profilaxis televisiva y virtual.

Si en su cuarta sinfonía, Carl Nielsen se propuso cantar cómo la existencia persiste spinozianamente más allá de la aniquilación humana, en la quinta, que de alguna manera sirve como pendant de un díptico, quiso ilustrar cómo la lucha entre el bien y el mal nunca culmina en el triunfo absoluto de uno u otro sino que esa dialéctica solo se entiende como lucha interminable, el presente que vio Marco Aurelio y que sigue siendo el nuestro. Compuesta entre 1920 y 1924, la sinfonía consta tan solo de dos movimientos, subdivididos a su vez en dos tiempos. La obra se inicia, en un tempo giusto, con un alucinante dibujo helicoidal de las cuerdas, tras el cual los fagots intentan sin éxito imponer su melodía, que termina por deshacerse con un cómico desmayo, trasunto de las tensiones tonales que se vivirán a lo largo de toda la pieza. Al final de este primer tiempo, aparece un tambor marcial que impone un ritmo ominoso, acompañado por la voz desolada y dispersa de las maderas, entre las que destaca un clarinete cada vez más lamentoso. El conjunto percusivo –además del tambor, se oyen platillos, timbales y celesta– finalmente se apaga, calmando las tensiones.

Resulta fascinante advertir cómo en esta música se ovilla lo que será el fragor de la séptima de Shostakovich, quizá la dramatización sinfónica más brutal que se ha hecho jamás de la guerra, cuando una melodía idiota y pueril –el parloteo inane de los líderes nacionalistas, cada uno con su fanfarria– acaba por desatar un vendaval de odio y destrucción. (No se pierdan la interpretación insuperable de Leonard Bernstein con la sinfónica de Chicago). El oído del ruso debió de beneficiarse de esta sutilísima exploración acústica de Nielsen, a lo largo de la cual la oposición entre lirismo y belicismo parece adquirir una extraña y siniestra armonía. En el segundo tiempo del primer movimiento, adagio non troppo, el tema de las cuerdas, bello y melódico, se va acompasando con unas maderas que de pronto parecen enloquecer con unas disonancias delirantes que se unen a la reaparición del tambor marcial para anegarlo todo en un caos rítmico que a su vez culmina en una lenta calma punteada por el redoble militar y el solo extraviado y herido del clarinete.

El segundo movimiento se estructura en unos allegro, presto, andante un poco tranquillo, allegro en los que también pueden distinguirse dos partes. La primera empieza con un tema alborotado al que contesta el fagot con timidez, acompañado de las cuerdas, pero sin imponerse. Asistimos luego a una especie de combate entre tonalidades, sobre todo entre las maderas y las cuerdas. Lo que parecía encarrilar una sonata se convierte en otra cosa. Hay luego un clímax en el que las cuerdas se quedan solas, contestando a las maderas. Pasamos entonces a un presto con un tema entrecortado de los violines y luego de las flautas hasta alcanzar un nuevo clímax con toda la orquesta y el furor de los timbales. Qué maravilla las infinitas posibilidades que brinda siempre el lenguaje sinfónico, ahora convertido en una especie de canto épico que se derrumba lentamente hasta dejar a una flauta sola en el páramo.

La segunda parte se inicia con un andante un poco tranquillo, en forma de fuga, que se vincula con el movimiento anterior y que va adquiriendo una gradual luminosidad reafirmada por el allegro final, que lleva el conjunto armónico a una especie de ebullición en el que todas las tensiones adquieren una plenitud sin resolución. La interpretación de Edward Gardner con la Filarmónica de Bergen es excelente en todos sus detalles, atenta, pausada, briosa en las partes más rítmicas y sabiamente contenida en las líricas. Se nota el trabajo sostenido y serio que el británico viene haciendo con su orquesta en estos últimos años con este compositor, una concentración que a menudo se echa de menos en otros directores de su generación arrastrados por las prisas y las servidumbres del estrellato. Formado como cantor y director de coro en Cambridge, se percibe su privilegiado bagaje en la música vocal a la hora de afrontar una partitura sinfónica. Su quinta sale airosa de la comparación con la grabación de referencia, que aquí, sin ningún género de dudas, es la de Bernstein con la Filarmónica de Nueva York, publicada en 1963. Al característico y único sentido del ritmo del maestro, junto a su no menos célebre capacidad expresiva, se le unen aquí un fraseo inigualable, un magistral ensamblaje de tonalidades y una espectacular tensión dramática.

Muy notable es también la grabación que hizo Herbert Blomstedt con la sinfónica de San Francisco, incluida en su integral del danés. El venerable Blomstedt ha sido uno de los principales valedores de Nielsen en las últimas décadas y nos ha dado inolvidables conciertos con la Filarmónica de Berlín o la Gewandhaus de Dresde, casi siempre dirigiendo esta quinta que, hoy como ayer, nos sigue ayudando a oír y soportar el presente.