Gloria, leyenda, paganismo y asombro del Renacimiento italiano

Acantilado rescata un libro de Rafael Argullol sobre el ‘Quattrocento’, que lleva 14 semanas entre los más vendidos

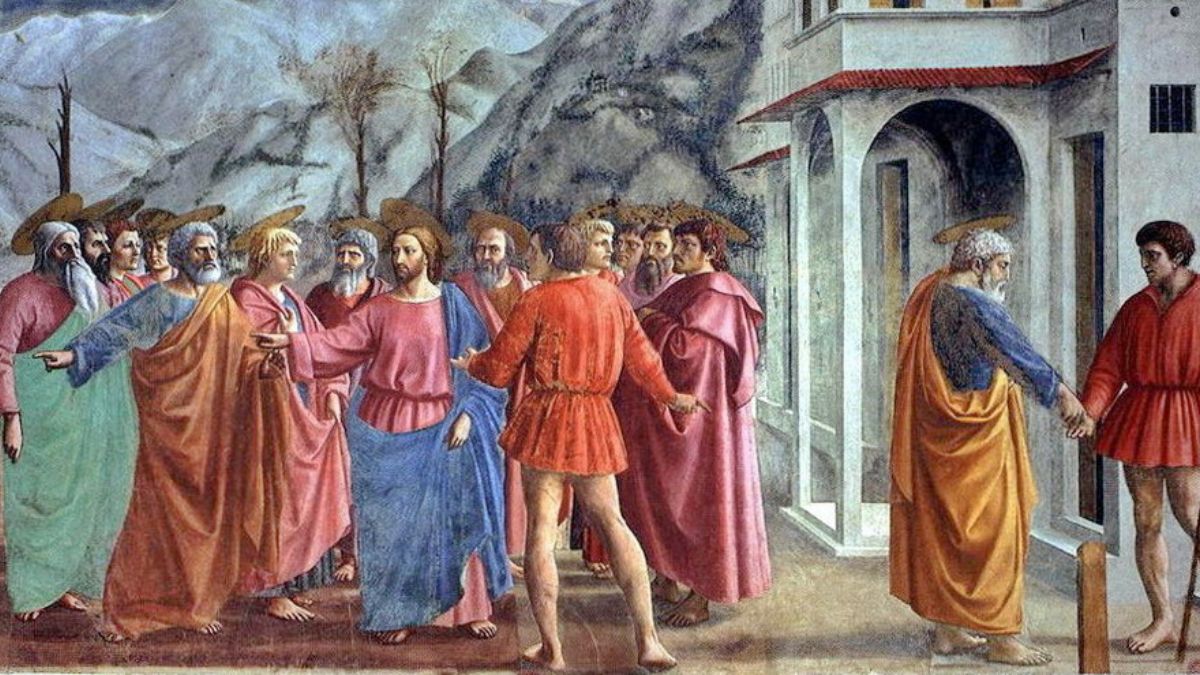

'El pago del tributo', de Masaccio. | Wikimedia Commons

La literatura es un universo en el cual rigen, entre otras, dos leyes capitales. En primer lugar, la ley de la gravedad: cualquier elevación excesiva, sobre todo cuando la altura retórica pierde contacto con la realidad y se convierte en pura impostación, antes o después termina descendiendo, ya sea de forma paulatina o súbita. Y, en segundo lugar, acostumbra a confundirse lo nuevo con la novedad, dos términos que, como ya explicó Octavio Paz en un fabuloso ensayo dedicado a la poesía moderna –Los hijos del limo–, no son exactamente términos equivalentes, sino complementarios. Si ambas leyes continúan vigentes se debe a que el hombre tiene la costumbre de olvidar –no digamos ya en este presente tecnológico, anchísimo y ajeno– el sendero de la tradición y confundir lo reelaborado con la innovación.

La editorial Acantilado, dirigida por Sandra Ollo, ha rescatado hace unos meses un breviario que Rafael Argullol escribió a comienzos de los años ochenta sobre el Quattrocento. Un libro hasta ahora inencontrable, editado en su día por el sello Montesinos, que viene a sumarse al catálogo de las obras completas que Acantilado está dedicando al profesor e intelectual barcelonés. Esta nueva edición, hermosísima, ha estado durante 14 semanas entre los títulos más vendidos de no ficción, que es el marbete con el que, en términos comerciales, todavía se maneja el sector editorial. ¿Asombroso? En absoluto. ¿Llamativo? Por supuesto.

El breviario de Argullol, que es excelente, condensa en apenas 186 páginas lo esencial del Gran Renacimiento italiano, cosa obligada porque fue concebido en su día como un volumen con vocación divulgativa. Cuatro décadas después, en un momento en el que los libros de fondo casi han desaparecido de las librerías y también de muchos catálogos editoriales, este pequeño volumen se ha convertido en una joya que instruye y deleita, siguiendo el sabio consejo de los clásicos. Por supuesto, Argullol, cuya obra suma más de una treintena de títulos, ha escrito mucho sobre esta etapa cultural, pero sólo después de hacer este largo recorrido, que en su caso es vital además de académico, un autor es capaz de discriminar con criterio entre lo trascendente y lo accesorio.

La brevedad, cortesía ilustre, se ha convertido en estos tiempos extraños casi en una obligación. Aunque a la hora de juzgar un libro importa, sobre todo, más que su extensión, la capacidad que muestre para recrear un universo tan idealizado como perdido, salvo en las obras que la Historia nos ha legado, con las estrictas palabras necesarias. Ni más, ni menos. Y eso es lo que, con sabiduría y estilo, hace este Quattrocento de Argullol, donde se nos relata cómo, una vez cumplido el famoso otoño de la Edad Media, emerge la primera modernidad a lomos del Humanismo.

A este ensayo no le sobra nada, sin que le falte lo importante: el análisis estético, el complejo contexto cultural e histórico, los personajes esenciales, la historia de la evolución de las ideas, el paisaje (en este caso, el de la Toscana) y la arquitectura de un mundo sin el cual –todavía– no cabe entender nuestro presente. A su manera, lo que el ensayista barcelonés hace en este estudio es documentar el alumbramiento del hombre moderno, esa creación del Humanismo que, muchos siglos después, tras sucesivos desengaños, calamidades, utopías y naufragios, se convertirá (ya con el Romanticismo) en el sustituto de Dios y hará del arte su única religión.

Guerra cultural

Hay quien sostiene que no hubo un Renacimiento, sino varios, del mismo modo que los países de la Europa tardomedieval fueron dirigiéndose, a distinto ritmo, hacia la recuperación, que no fue exactamente un ejercicio de mímesis, de lo mejor del pasado clásico. Sin dejar de ser verdad, es insuficiente: la monarquía española dominaba el escenario político y, tras la Reconquista, empezaba a construir su imperio de ultramar, mientras en Italia –que aún no existía como entidad estatal– una serie de artistas comenzaban a mirar el mundo de forma distinta a sus antecesores.

El asombroso nacimiento de la mente renacentista es la historia que narra este ensayo, que muestra, a través de catas en la pintura, la escultura, la poesía y la arquitectura –aquí de forma especialmente intensa– al hombre desprendiéndose de las pesadas cadenas de las viejas convenciones medievales –por supuesto, sin abandonar los motivos religiosos– para descubrirse, acaso por vez primera, como protagonista (y en consecuencia también como una víctima trágica) de la Historia. El Quattrocento no tuvo un parto sencillo. Ninguno lo es. En todos hay sangre. Más aún si tenemos en cuenta que se trata de la guerra cultural, por decirlo en términos contemporáneos, que acabaría desmantelando las jerarquías artísticas medievales, ya fueran las primitivas o las más estilizadas, como el gótico.

Tampoco fue un simple retorno al origen, perdido durante siglos, de Roma y Grecia. La amnesia medieval, a excepción de la cultura atesorada por la Iglesia dentro de los monasterios y salvada en buena medida gracias a los pensadores árabes, no fue un paréntesis corto. Duró siglos y dejó al hombre medieval preso de los miedos y fanatismos religiosos, por mucho que el arte de esos siglos oscuros, previos a la luz terrosa de Florencia, escondiera también discretas disidencias y hasta obscenas gamberradas populares.

El Quattrocento fija la armonía, la belleza y la regla áurea como criterios artísticos, al tiempo que el Humanismo ayuda al humilde siervo de Dios a mirarse a sí mismo con otros ojos. Pero el tránsito fue lento. Giotto aún es tributario del mundo del Trecento, hierático, comunal y metafísico, de convicción abstracta y clara afección primitivista. En literatura, el viraje lo inicia Petrarca, pero no imitando sin más los modos antiguos con un afán arqueológico, sino recreándolos para adaptarlos a una mentalidad a la que los arquetipos y los códigos artísticos heredados impiden manifestar una humanidad carnal y anatómica que terminaría siendo rotunda.

Incluso en el arte religioso, que convive con los motivos mitológicos y las representaciones de orden pagano, quienes emergen del fondo del telar medieval no son ya meras alegorías, sino individuos. Seres que expresan y se expresan. Que contemplan la naturaleza desde una conciencia propia y que enseñan por primera vez sus sentimientos más íntimos. Los artistas italianos, especialmente Leonardo y Miguel Ángel, navegan durante unos años en este difícil equilibro entre la belleza y la verdad. El amor de los poetas deja de ser platónico, sin caer en la pornografía, del mismo modo que los cuadros religiosos y los personajes bíblicos –véase el David de Donatello– cobran una sensualidad terrestre y andrógina. Los pintores exploran la perspectiva y convierten los lienzos y frescos medievales en ventanas de color cuya ambigüedad puede apreciarse en la técnica del abbozzato. Todo cambia. El Quattrocento no regresa al pretérito clásico. Explora su tradición (perdida) para inventar al homus novus y alumbrar así el primer arte plenamente moderno, síntesis milagrosa de la inmortalidad cristiana y la gloria pagana.