Últimos fusilamientos de Franco: terrorismo y represión

Los autores del estudio más completo sobre la época defienden que la lucha contra la dictadura no justificaba la violencia

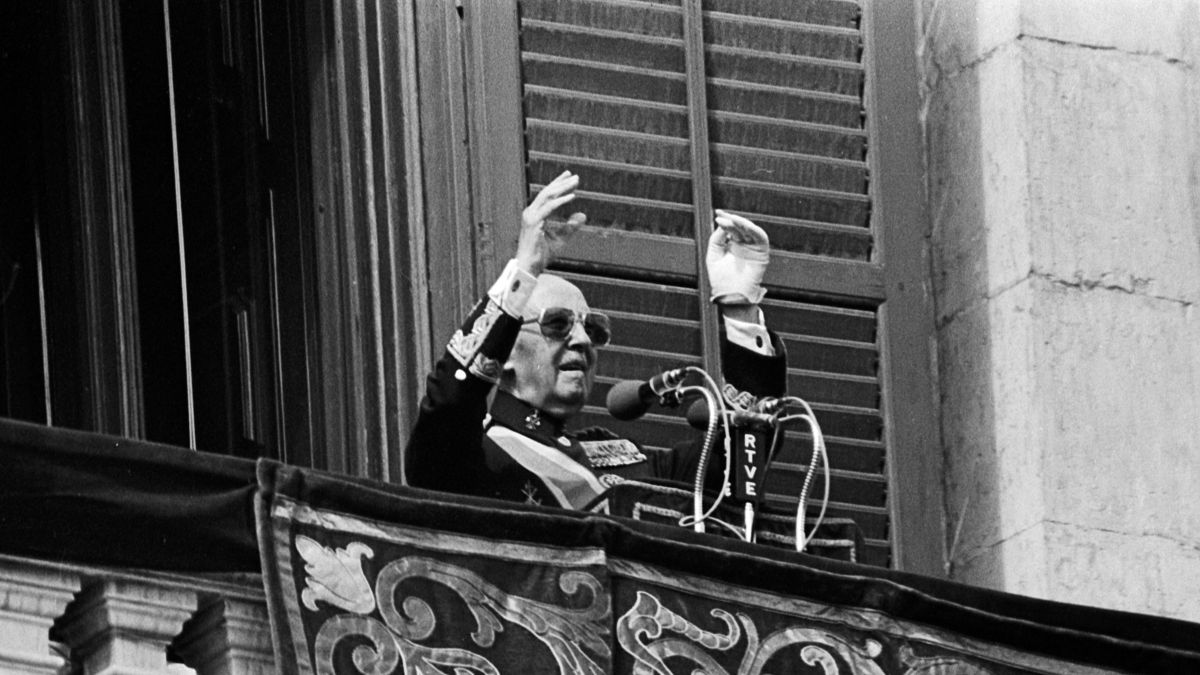

Francisco Franco en la que sería su última aparición pública, el 1 de octubre de 1975. | EP

¿Quiénes son los buenos en la historia que voy a contar y quiénes los malos? Si me limito a señalar que el 27 de septiembre de 1975 –acaba de hacer justo 50 años– tuvieron lugar en España las cinco últimas ejecuciones del franquismo (y las últimas de la historia de España), después de unos Consejos de Guerra celebrados sin las garantías mínimas que hoy exigiríamos, estoy poniendo las bases para que ustedes saquen una conclusión, como mínimo, parcial. Esa conclusión, convertida casi en eslogan, ha circulado estos días por múltiples medios: «Franco murió matando». Si añado que los ejecutados a la pena capital fueron cinco muchachos idealistas, puedo hasta titular como ha hecho RTVE en su reportaje: «Papá, mamá, me ejecutan mañana».

Las efemérides en números redondos dan pie, como es de sobra conocido, a un sinfín de artículos, libros, testimonios, rememoraciones, programas y homenajes. En esa catarata de conmemoraciones, pronto convertida en río revuelto, cabe de todo, desde el oportunismo flagrante o el sectarismo mendaz hasta la contribución seria y rigurosa que, por desgracia, no suele alcanzar el mismo eco mediático que las proclamas vocingleras. Quizá porque no contribuya a la ganancia de pescadores o, para ser más precisos, al agit-prop de los recolectores de las nueces que caen tras sacudir el árbol, en inolvidable confesión de Xabier Arzallus.

Se acaba de publicar el estudio más completo de ese dramático período de nuestra historia reciente: Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista (Tecnos). En la obra, coordinada por tres especialistas de prestigio –Gaizka Fernández Soldevilla, María Jiménez Ramos y Josefina Martínez Álvarez–, colaboran un total de diez investigadores (más Fernando Ónega, que firma el prólogo), básicamente historiadores, pero también juristas y periodistas. El objetivo explícito del libro es ofrecer, a lo largo de otros tantos capítulos, una visión detallada de las distintas vertientes de la conflictiva situación por la que atravesaba España en aquellos momentos, pero poniendo siempre el foco en la violencia política.

Para ello, el libro comienza con un esclarecedor análisis del contexto global, que sirve de introducción, y continúa con un repaso a la política del régimen, primero, y de la oposición democrática a continuación, con algunas notas sobre la movilización social del período. A partir del capítulo tercero se entra de lleno en el terrorismo de la época, primero en su vertiente internacional –la llamada tercera oleada terrorista, que en Europa afectó a varios países occidentales– y luego la específica de España, con ETA y FRAP como contumaces protagonistas del momento, aunque pronto acompañados por otros grupúsculos, como el GRAPO.

No solo se examinan en estas páginas las acciones violentas de los grupos terroristas, sino las respuestas de los Estados y, en el particular caso español, la nerviosa reacción del régimen franquista en forma de endurecimiento represivo y medidas legislativas de carácter antiterrorista. La visión panorámica es tan completa que el volumen termina con dos capítulos sui generis: el problema de las fronteras (y en especial lo que significó para ETA el «santuario» francés) y la plasmación de todas estas convulsiones en la memoria cinematográfica.

No solo en España

Esa misma estructura de acercamiento al fenómeno de la violencia política, que acabo de sintetizar, permite por lo pronto establecer unas directrices firmes que echan por tierra visiones simplistas y, por encima de todo, interesadas. La más importante de esas directrices tiene la lengua bífida: en primer lugar, el terrorismo de los grupos violentos españoles no fue exclusivo de España (sino que se enmarcó en la antes aludida tercera ola, que tuvo carácter global y fue particularmente activa y letal en algunos países de nuestra zona geopolítica). Segundo, y esto es lo más importante de todo, el terrorismo de los años setenta no surgió en España porque aquí hubiera una dictadura. La justificación de la violencia terrorista como lucha antifranquista cae así de modo estrepitoso.

La prueba irrefutable de ello es que exactamente por las mismas fechas, siempre dentro de la década de los setenta del siglo pasado, otros muchos países del mundo, fueran o no autocráticos, sufrían los mismos embates violentos en nombre de los mismos o parecidos principios revolucionarios. En el caso europeo, países democráticos como Gran Bretaña (IRA), Italia (Brigada Rojas) y Alemania (Baader-Meinhof) vivieron por motivos no siempre coincidentes esas convulsiones, angustiosas a veces. Pero es que además la propia trayectoria de ETA, la banda más mortífera y longeva de todos, desmintió la coartada de lucha contra la dictadura.

En conjunto, el terrorismo revolucionario causó 68 víctimas mortales en los últimos ocho años del franquismo. Durante la transición y aun con la llegada de la democracia, lejos de disminuir, se intensificó la violencia: entre 1976 y 1982, el número de asesinatos ascendió a 498. O sea, los terroristas de la época no combatían en España contra la dictadura por el hecho de serla. Tampoco luchaban en nombre de la libertad, como ahora pretenden muchos. Luchaban en nombre de un nacionalismo fanático, caso de ETA, o de ideales subversivos –leninistas, estalinistas, trotskistas o maoístas–, es decir, por implantar una dictadura de distinto signo.

Esto no significa ni implica, naturalmente, que se defienda la dictadura franquista ni que se respalden los métodos empleados para combatir la violencia terrorista. Contra esta desencadenó el Estado otro tipo de violencia –poco o nada selectiva– que afectó a muchos inocentes y que, sobre todo, prescindía de las garantías que hoy nos parecen indispensables. Dejémoslo claro: los Consejos de Guerra que condenaron a cinco activistas a la pena capital carecían de legitimidad mirados con los ojos de hoy. De eso no cabe duda. Ahora bien, una vez establecido eso, conviene puntualizar algunas cosas.

Víctimas y victimarios

La primera: la pena de muerte, lejos de ser una especificidad española, estaba muy extendida hace 50 años por los más diversos países del mundo, y no todos ellos eran dictaduras, ni mucho menos. Con esto no se pretende justificar nada, ¡faltaría más!, solo añadir precisiones. La segunda: aunque los juicios no se celebraran con las debidas garantías, ello no suponía sin más que los activistas condenados fuesen inocentes. No lo eran en un doble sentido: por su pertenencia a organizaciones que justificaban el derramamiento de sangre y, lo más importante de todo, porque como se subraya en el libro en varias ocasiones, había sólidos indicios de su participación en asesinatos de miembros de las fuerzas de orden público.

Y en tercer lugar, habría que concluir que los atentados terroristas y la represión estatal creaban una dinámica de retroalimentación que servía a los fines de unos y otros. El régimen podía así justificar su mano dura mientras que en el otro extremo se mitificaba a las víctimas. Recuérdese la famosa Al alba, de Luis Eduardo Aute. ¿Víctimas? En el caso de los últimos ejecutados a la pena capital en el libro que nos ocupa se prefiere emplear otra expresión: «victimarios-víctimas». Ambas cosas a la vez.

Porque el concepto de víctimas, sin más, sin adjetivos ni matices, se reserva para aquellos que cayeron bajo el plomo de las pistolas o el estallido de las bombas. Víctimas que han quedado, además, en el anonimato, olvidadas por todos. Al igual que en otros volúmenes auspiciados por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en este se tiene muy presente a todos aquellos que fueron carne de cañón pero que luego sufrieron una segunda muerte, la postergación y hasta el desprecio. Frente a los nombres propios que hoy se quieren seguir recordando –desde Puig Antich hasta Tkiki y Otaegi– como si fueran héroes, las víctimas auténticas de este desquiciado período tienen sus nombres, como sus cuerpos, bajo tierra. Este libro es también meritorio por su esfuerzo por sacarlas a la luz.