España y la interminable posguerra de la hambruna

El historiador Miguel Ángel del Arco documenta en un libro las calamidades sociales del primer franquismo

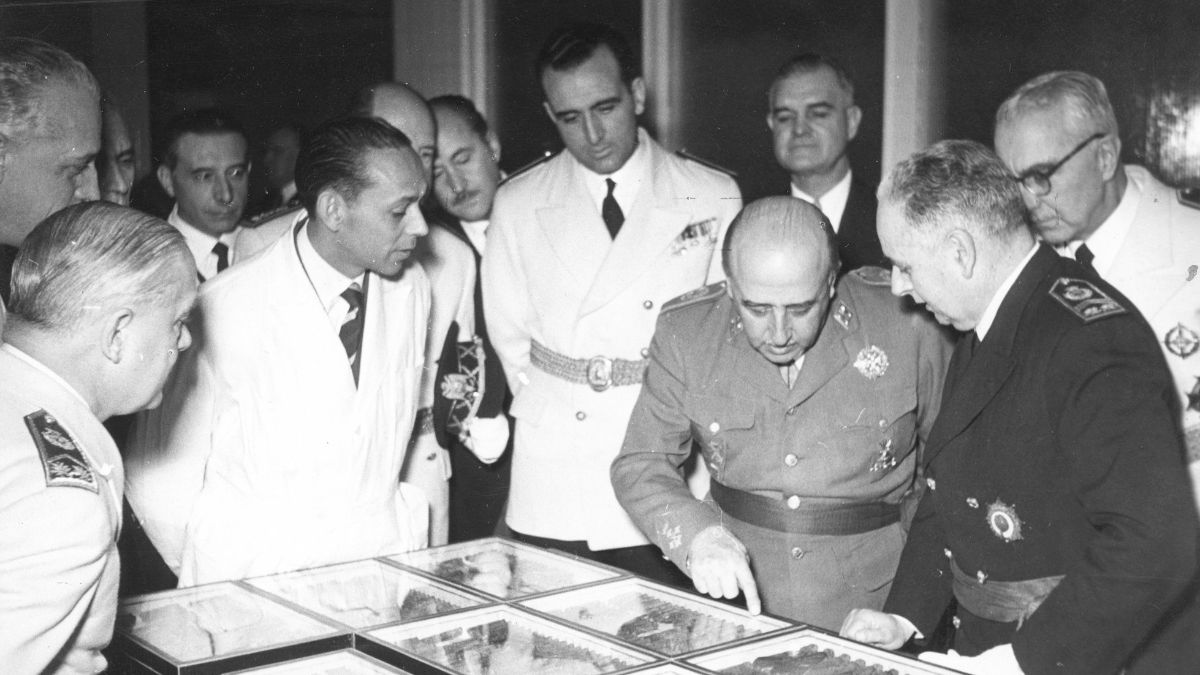

Francisco Franco durante la inauguración del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (1954). | Wikimedia Commons

En esta vida (casi) todo se compra y se vende, incluida la muerte (ajena). En la espiral, a menudo interesada, de la memoria histórica, que algunos rebautizaron en su momento como democrática en un indudable alarde de soberbia —porque la realidad de los hechos no cambia de signo porque una supuesta mayoría pretenda impugnarla en función de sus deseos políticos—, existe un capítulo que extrañamente, o quizás no tanto, ha quedado relegado a un papel secundario y lateral, casi se diría que tenebrosamente decorativo. Se trata de la gran hambruna que sucedió a la Guerra Civil, cuyos muertos —más de 200.000 personas, si se cuentan los fallecidos por inanición y los enfermos por malnutrición— no fueron fusilados junto a las tapias de los cementerios ni reposan en cunetas y fosas colectivas.

Son los muertos más silenciosos. Las víctimas de los horrendos años del hambre, que marcaron la infancia y la existencia de varias generaciones de españoles y cuya huella todavía persiste —aunque descontextualizada— en ciertos hábitos y costumbres familiares. En general, no hacían ruido. Ni siquiera considerados. Su deceso se consideraba una tragedia privada, aunque las causas de su exterminio fuesen colectivas y políticas. Españoles que se consumieron por la falta de alimentos y que, aunque tenían ideología —el fenómeno afectó indistintamente a casi todas las capas de la sociedad, aunque fuera bastante más severo con los perdedores de la contienda y en determinadas regiones de España—, no podían ser adscritos, al menos de forma mecánica y sin discusión, a una bandera determinada.

La muerte por hambre es demasiado humilde. Carece de los ingredientes propios de la épica, lo que quizás explique que no haya interesado —salvo como paisaje de fondo— al revisionismo político. Por eso asombra constatar su enorme impacto en la España de la dictadura, donde el racionamiento (con cuartillas grises y manoseadas, como rosarios de luto) y el estraperlo se convirtieron en desgracias cotidianas coetáneas a la falta de libertad.

El historiador Miguel Ángel del Arco, investigador y catedrático de la Universidad de Granada, documenta en un libro —La hambruna española (Crítica)— este indigno y triste periodo de nuestra historia en el que muchísimas familias, incluyendo ancianos y niños, sencillamente no tenían qué llevarse a la boca. Se trata de un ensayo documentadísimo y brillante que, entre otros méritos, recurre a la metodología de la Historia Comparada para profundizar en las singularidades del caso español y desmontar —con documentos— las distintas versiones sobre los quebrantos sociales de la década de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta.

Del Arco llama la atención sobre el hecho de que los difuntos del hambre no hayan sido objeto de mención en la legislación memorialística aprobada primero en 2007 y después en 2022. Los legisladores, creyendo que hacían lo contrario, asumieron así la versión oficial del franquismo sobre las calamidades de la posguerra. Su relato se basaba en dos falacias. Primera: la hambruna nunca existió en la España de la Victoria. Y segunda: las penurias, el racionamiento y la escasez fueron provocados por los estragos de la Guerra Civil, el bloqueo comercial internacional al que tuvo que enfrentarse la España del caudillo y, en un gesto de cinismo inenarrable, culpa de la famosa y «pertinaz sequía».

La autarquía, responsable

«Nadie —escribe el historiador granadino en el epílogo del libro— reclama los cuerpos de las víctimas de la hambruna, al contrario de lo que sucede con los asesinados por el régimen. No están en fosas comunes, sino en los cementerios, enterrados como unos más […] Tampoco existen monumentos o memoriales a los que fallecieron por inanición o enfermedades porque murieron de forma aislada, poco a poco, lentamente, en secreto». Esta sonora ausencia denota —según del Arco— «la división todavía existente sobre la Guerra Civil e incluso el franquismo». Una anomalía que el revisionismo partidario no ha hecho sino consolidar y que impide un consenso mínimo sobre la lectura de nuestro pasado, que cada vez —hace ya ocho décadas del desastre— se vuelve más pretérito.

La tesis del historiador granadino, avalada por abundante documentación, testimonios y materiales obtenidos de los archivos, es que la hambruna no fue tanto una herencia de la contienda civil como la decantación trágica del dogma de la autarquía, la política económica y el proyecto cultural del primer franquismo, contaminado por el falangismo, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Sobre esta asociación escribieron críticamente, entre otros, hasta el mariscal Pétain, embajador de Francia en España esos años y, tiempo después, presidente del Gobierno de Vichy, colaboracionista con Hitler. La política económica del Estado franquista fue desastrosa para los españoles, que pasaban hambre y frío, pero se mantuvo a lo largo del tiempo como otra forma más de control social.

Los programas asistenciales —explica del Arco— tampoco lograron atenuar sus consecuencias: la caridad del franquismo y su famoso Auxilio Social eran gotas de agua en aquel inmenso océano de necesidades, que afectó también a parte de la milicia rasa de los vencedores, al contrario que a sus dirigentes, enriquecidos por la corrupción, la especulación y el escandaloso precio de los alimentos. La hambruna es, según este ensayo, la última huérfana de la Guerra Civil. Si ha carecido de padrinos es porque no da réditos políticos inmediatos. La dictadura siempre la negó o la justificó con las peregrinas excusas del enemigo interior y del adversario exterior. La democracia tampoco ha sabido enmendar simbólicamente esta herida.

Más tarde, cuando los partidos de izquierdas decidieron que les convenía reescribir la Historia en función de sus intereses del presente para fabricar una mayoría social favorable, un anhelo que paradójicamente ha conducido de nuevo a España a una polarización social de la que lleva huyendo desde el siglo XIX, prefirieron los fusilados antes que los hambrientos. Si aún existe el recuerdo de aquellos devastadores años del hambre no es gracias a las citadas leyes, sino a la reconstrucción de la posguerra hecha a través de la literatura —en novelas como Tiempo de silencio de Luis Martín Santos; La colmena de Cela; Las ratas de Delibes o Nada de Carmen Laforet— el cine, la fotografía, los tebeos —véase el personaje Carpanta de Escobar— o el arte, cuyos retratos muestran la dureza de la existencia en una España donde sobrevivir era tan difícil como en los antiguos frentes de la guerra.

Miguel Ángel del Arco aborda esta tragedia de la posguerra española no solo a través de figuras públicas —el poeta Miguel Hernández, autor de las Nanas de la cebolla, o Julián Besteiro, presidente de las Cortes de la República, muerto por malnutrición en la prisión de Carmona (Sevilla)—, sino gracias a los testimonios de personas corrientes, los españoles del común, mujeres agotadas con toda la prole a su cargo, excombatientes demediados, infantes malnutridos y ancianos famélicos. Este libro honra su modesta lucha por la supervivencia y se compadece de sus muertes.