Enrique Murillo y la rueda de la fortuna de la edición

El traductor y editor desvela en unas espléndidas memorias la gloria y la negra trastienda de la primera industrial cultural

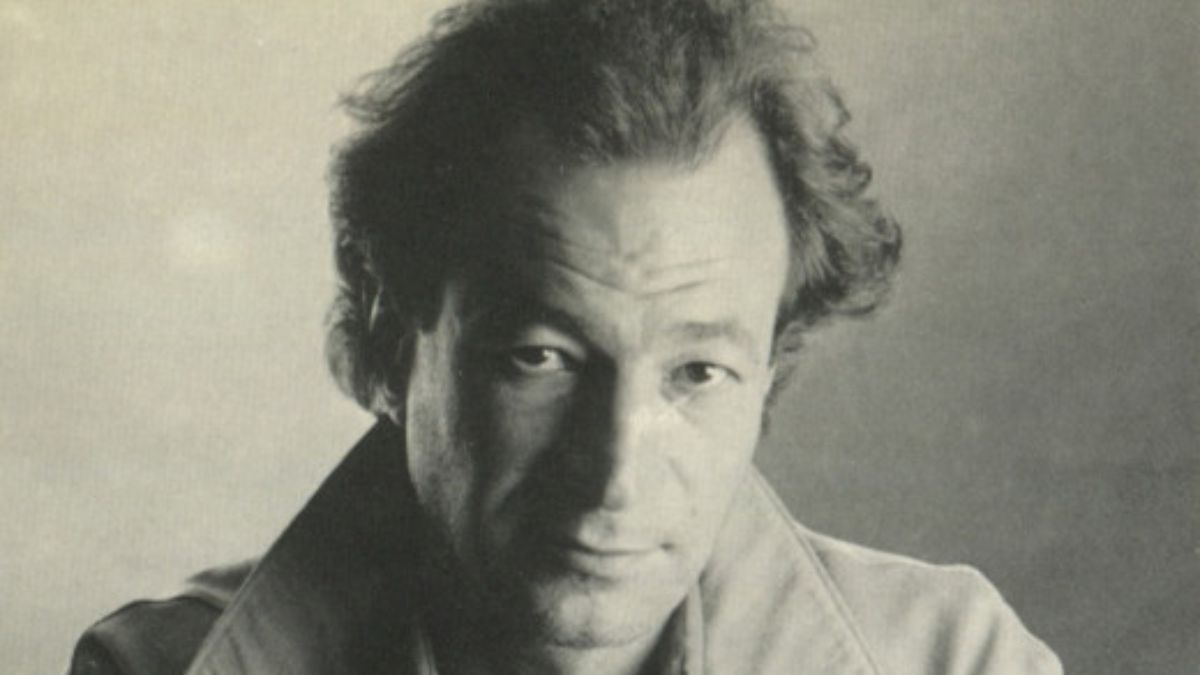

El editor Enrique Murillo. | Editorial Anagrama

La vida es como una noria. Primero estás abajo. Después asciendes. A continuación —si el artefacto cumple la función para la que fue creado— alcanzas la cima, que puede reducirse a un instante pasajero o durar un poco más de tiempo. De repente, sin más lógica que la costumbre, bajas sin remedio. Esta ceremonia de altibajos puede ser eterna —hasta que el destino decida que tu viaje debe culminar— o limitarse a un simple segundo. Depende. Grosso modo, por decirlo en latín, este itinerario es el habitual de cualquier persona, ya se trate de un rey o de la experiencia de un mendigo. No solo la muerte nos iguala. También lo hace la fortuna, aunque sea con una cadencia que da la (falsa) impresión de que su timón nos obedece.

De un modo bastante similar podía resumirse la trayectoria profesional de Enrique Murillo (Barcelona, 1944), periodista, traductor y editor, que acaba de publicar —con gran éxito de crítica, el interés del público y cierto asombro (hipócrita) dentro de los mentideros del libro— unas espléndidas memorias, bien escritas y mejor concebidas, extensas y frondosas, donde relata bastante más cosas que su humilde biografía. Cuenta, como nunca nadie había hecho antes, los arcanos del mundo editorial, que continúa siendo la primera industria cultural de España y (todavía, aunque en inevitable retroceso) uno de los más sólidos puentes de influencia entre la Península Ibérica y los países de la antigua América española.

Personaje secundario (Trama Editorial), que así se llama el libro en cuestión, empieza a finales de los sesenta y llega hasta nuestros días. Ofrece un retrato pormenorizado, meticuloso y efectista del arte de hacer libros y venderlos, una actividad tradicionalmente cargada de glamour que hace que muchos de sus actores principales se consideren parte de una élite y, al tiempo, atrae a diletantes con patrimonio. Con ambos ha tenido que lidiar Murillo durante las décadas en las que, con un pie en el periodismo y otra en la traducción, ha ido conociendo a todos los personajes del ramo (florido) de la edición desde los estertores del franquismo hasta este presente en el que comprar libros y leerlos es casi un acto de subversión.

La experiencia directa siempre es un grado. Y a Murillo le sobra gracias a la Rueda de la Fortuna (de Boecio). Estuvo en Anagrama justo en el quicio de aquel momento —que algunos llamaron el desengaño— en el cual el sello de Herralde (Jorge) dejó de ser una editorial marxista y furiosamente de izquierdas, como dictaba el zeitgeist del instante, y se reconvirtió (en parte gracias al ojo de Murillo y merced a las ventas de autores norteamericanos tan incorrectos como John Kennedy Toole o Charles Bukowski, que eran y son mucho más divertidos que Sartre, Marcuse y Lukács) en una de las más influyentes —y rentables— de las décadas posteriores. Después pasó por la efímera revista El Europeo y el diario El País, cuyo suplemento cultural (Babelia) dirigió (como falso autónomo, una condición que ya arrastraba en Anagrama), para regresar —huyendo— a los libros en Plaza y Janés, Planeta y su fundar con otros socios su propio sello: Libros del Lince.

Murillo conoce, pues, todas las alturas y pisos del edificio editorial español. Ha visto en primera fila su acelerada mutación hasta el oligopolio actual: Planeta y Random House dominando la mitad del mercado con Hachette (Anaya) en tercera posición y una galaxia de sellos medianos y diminutos disputándose las grietas de la roca. Ha estado muchísimos años dentro del monstruo y conoce bien sus humores. Pero, a diferencia de los propietarios de las editoriales cool, que en los sesenta eran en su mayor parte —sobre todo en la jerárquica y burguesa Barcelona— vástagos de familias bien con veleidades culturales, un origen que ya no tienen los impulsores de los sellos independientes nacidos en los últimos 20 años, Murillo ni poseía patrimonio familiar ni contaba tampoco con demasiados estudios.

Confesiones crepusculares

Era casi un autodidacta que, por recomendación de algunos amigos, como Félix de Azúa, empezó como lector de manuscritos para Carlos Barral, pasó a traducir a destajo (sin otro título de inglés que su atrevimiento) y acabaría influyendo en la renovación de la narrativa española que, desde los años ochenta en adelante, pensó que la modernidad consistía en huir de la tradición española para abrazar todas las influencias foráneas posibles.

El valor de estas memorias, como prescribía Baroja del arte de la novela, reside en el discurrir y en la cadencia de la prosa más que en cada uno de los instantes del cuento, aunque en estas confesiones crepusculares —no exentas de momentos íntimos y casi se diría que llenas de distancia y humor— los encontremos en abundancia y sean ciertamente muy sabrosos, como las interioridades de la factoría Herralde —que Jordi Gracia obvia en sus biografías epistolares sobre los papeles del fundador de Anagrama, propiedad del grupo italiano Feltrinelli desde 2015—, la tormentosa y celebérrima ruptura hostil entre este sello y Javier Marías, o su experiencia como editor del libro de conversaciones entre Juan Carlos I y José Luis de Vilallonga, después remedado —con Murillo también de por medio— en la biografía dialogada entre la reina y la periodista Pilar Urbano. Doña Sofía vendió más libros que el emérito. Ellas leen más.

No deja de asombrar que el periodista y escritor barcelonés, de carácter disidente pero con una ingenuidad natural corregida a base a calamidades, como el Lazarillo, y que dedica un capítulo muy divertido al staff del diario de Prisa de aquellos años en el que retrata al mismísimo Javier Pradera, editor de Alianza Editorial y codirector (con Fernando Savater) de la revista Claves, advirtiéndole que no se engañase, que en aquella casa la cultura importaba lo justo, o quizás menos, haya pisado tantas moquetas nobles (en sus años como ejecutivo) y hoteles de lujo como pensiones e imprentas, y de todas estas experiencias haya salido, si no neutro, como declaraba el Licenciado Vidriera de Cervantes, con el mismo espíritu de su juventud: desconfiando de quienes mandan en los sitios, elegantemente burlón, aprendiendo de quienes encontró a su lado, precavido ante las luchas de poder que se suceden en todas las empresas —especialmente en los diarios y en los sellos editoriales, donde al deseo humano de medrar se le añade la estúpida vanidad— y, en general, con poco más que lo puesto.

Estas memorias, sin duda, molestarán a muchos mandarines editoriales. Lo que nadie puede discutirle a Murillo, con quien nosotros no compartimos su alergia (juvenil) a la tradición literaria española, es que no razone con solidez sus opiniones, ilustre con sumo detalle los retratos del natural de su bestiarum y, en definitiva, explique con datos, números y una franqueza casi temeraria por qué en España, al contrario de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos, escribir sigue siendo llorar (como se quejaba el suicida Larra), las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual no se cumplan —¡incluso con este Gobierno!—, no existan auditorías independientes de la venta en librerías, los traductores continúen cobrando una miseria por un trabajo titánico, y las editoriales inunden las librerías, donde ya no quedan apenas libros de fondo, con un alud de novedades que, sin juzgar ni su calidad ni su oportunidad, es imposible que lea nadie y que obedecen a la necesidad de mantener en ebullición una burbuja dentro del caldero del libro que —a juicio del editor y periodista barcelonés— puede estallar el día menos pensado. De suceder mañana, nadie podrá decir que no estaba advertido. Murillo ya se ha ocupado de hacer este trabajo.