Conjura de psicópatas

«Que sigan detentando poder a pesar de haber dado sobradas pruebas de su condición, viola toda lógica democrática»

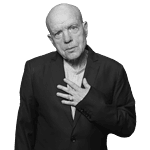

'Figura con carne', Francis Bacon.

Algunos asesinos no necesitan mancharse las manos de sangre, prefieren firmar decretos, recortar medios, negar recursos, silenciar advertencias. El resultado es igual de letal: cuerpos que caen, familias rotas, historias truncadas en estadísticas que nadie quiere mirar.

La frialdad calculada mide sus pasos. Primero, la negación: minimizar riesgos, banalizar señales, presentar la caída como una anécdota. Luego la instrumentalización: convertir datos en excusas, personas en cifras, demandas de ayuda en ruido de fondo. Finalmente, la consolidación: quien ejerce el poder no solo evita la culpa; transforma los daños en ventaja política, en prueba de eficacia o en simple coste colateral.

Pero las víctimas no son cifras. Son madres que esperan con el teléfono pegado al oído, son trabajadores que murieron en su puesto, son ancianos cuyas vidas dependían de decisiones administrativas que llegaron tarde o no llegaron nunca, son jóvenes que perdieron la oportunidad de envejecer, son comunidades enteras que quedaron devastadas por la negligencia institucional.

Hay una violencia que opera por omisión y otra que lo hace por simulación. La omisión oculta la verdad de los hechos y la simulación mata recurriendo a la mentira: informes maquillados, cifras minimizadas, historias de «casos aislados». Ambas formas requieren la misma coordinación fría: manuales, despachos, sellos. Y detrás, alguien que calcula el efecto político por encima de la vida y de la muerte, por encima de toda dignidad y toda norma, convirtiendo el Estado en una estructura sorda y fantasmal.

Decir «no sabía» es un acto de retórica que a menudo encubre un cálculo despiadado. El que gobierna está obligado a escuchar. Ignorar alarmas bien fundadas, cortar canales de información, desacreditar a los científicos o a las voces independientes: todo eso es una estrategia que produce muertes. No se trata de accidentes; se trata de elecciones políticas. Cuando la elección es errónea además de persistente, los resultados suelen ser trágicos: docenas, centenares, miles de vidas arrebatadas por decisiones que privilegiaron otra cosa: imagen, intereses, lucro, estabilidad política.

«Si puedes controlar la narrativa y dispersar la responsabilidad, puedes seguir moviendo piezas sin pagar por tus delitos»

La complicidad no siempre es visible. Hay operadores que ejecutan órdenes, tecnócratas que traducen la frialdad en protocolos, periodistas que relativizan los hechos, electorados que miran hacia otro lado porque la narrativa oficial les parece más atractiva que la verdad. El entramado del daño es amplio: responsabilidades dispersas que, juntas, forman la maquinaria que aniquila tanto la seguridad como la esperanza.

Si puedes controlar la narrativa y dispersar la responsabilidad, puedes seguir moviendo piezas sin pagar por tus delitos. Este ajedrez no es una broma: se trata de aprender a jugar con las vidas de los demás, reduciéndolas a cifras. A veces los negocios salen mal. Entonces aparece la realidad, es decir: la muerte.

No es mera metáfora decir que la indiferencia puede ser genocida en sus efectos cuando es sistemática y deliberada. La violencia administrativa y la negligencia institucional son formas de hostilidad que dejan rastros de muerte. Llamarlo por su nombre exige valentía política y claridad moral: no basta con denunciar la retórica; hay que desmontar las prácticas que la convierten en arma. Y hay que escuchar a las víctimas, darles voz, reparar los daños y evitar la repetición.

«Cuando esa frialdad gobierna, el resultado no es sólo una estrategia fallida; es también una tragedia»

Si hay algo que debe preocuparnos es saber que la imagen y la sonrisa pueden ser máscaras, lo son casi siempre, pero que funcionan como verdades. La historia nos enseña que la seducción pública y la frialdad privada pueden convivir en un mismo individuo. Y cuando esa frialdad gobierna, el resultado no es sólo una estrategia fallida; es también una tragedia.

Todo lo que acabo de decir es apenas una evocación de la figura del psicópata, que no es un monstruo de novela sino algo más sutil y, por eso mismo, más letal. El psicópata sonríe, habla, persuade; cada movimiento es cálculo, una interioridad hermética donde la bondad ni siquiera es un rumor. Cleckley lo llamó vacío emocional; Hare, un cóctel de encanto superficial, manipulación sin culpa, egocentrismo desbocado y una frialdad tan honda que cada gesto se vuelve arma, cada sonrisa trampa, cada palabra un significante hueco diseñado para emocionar desde la absoluta incapacidad de sentir.

Y a buen entendedor, pocas palabras, sobre todo en esta era de lenguajes corrompidos, donde ya casi nada significa lo que dice. Esa putrefacción semántica, anticipada por Heidegger, Wittgenstein, Barthes y Arendt, es el caldo perfecto para que una caterva de sujetos infames chapotee a sus anchas. Son psicópatas de manual, unidos en santa conjura desde el lugar de lo inconfesable. Que sigan detentando poder a pesar de haber dado sobradas pruebas de su condición, viola toda lógica democrática y deja ver un agujero negro palpitando en el corazón mismo del sistema. Un agujero que siempre estuvo ahí, sorbiendo la luz, devorando el sentido y vomitándolo en forma de discurso vacío y chatarra ideológica.