Warhol y Pollock, los extremos de un mismo espacio

El Museo Thyssen reúne más de cien obras para explorar cómo los gigantes del arte americano fundieron figura y fondo

Vista de una sala de la exposición. 'Sombras', de Andy Warhol en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. | © Francis Tsang

En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la exposición Warhol, Pollock y otros espacios americanos funciona menos como una muestra retrospectiva que como una meditación visual. Estrella de Diego, su comisaria, no propone una lectura lineal ni una genealogía estilística, sino una constelación de correspondencias, tensiones y silencios entre artistas que, a primera vista, poco tendrían que decirse. Jackson Pollock y Andy Warhol —figuras que suelen representar polos opuestos en la narrativa del arte estadounidense— aparecen aquí como dos extremos de un mismo fenómeno: la disolución del espacio pictórico, su desplazamiento desde el lugar de la representación hacia el territorio de lo incierto.

El título de la exposición podría engañar: no se trata de un duelo entre dos nombres canónicos, sino de una trama más amplia en la que Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Marisol Escobar, Robert Rauschenberg, Audrey Flack, Perle Fine, Sol LeWitt o Cy Twombly participan de una misma inquietud. Lo que une a todos estos artistas no es un estilo ni un movimiento, sino una pregunta: ¿qué sucede cuando el espacio deja de organizar la pintura y se convierte en su propio enigma?

De Diego articula la muestra como un recorrido por esa pregunta. Pollock y Warhol —el primero, entregado al azar del gesto; el segundo, a la repetición mecánica— aparecen como los vértices de un proceso de desmaterialización del espacio que atraviesa toda la pintura estadounidense de mediados del siglo XX. Ambos sustituyen la jerarquía clásica de figura y fondo por una superficie continua, donde todo ocurre a la vez y nada se distingue. En sus obras, el espacio no enmarca: se expande o se pliega, se vuelve textura, ruido o sombra.

En las primeras salas, un joven Pollock sorprende al espectador con obras donde aún persisten figuras y trazos reconocibles, restos de cuerpos, estructuras casi narrativas. No es todavía el Pollock del dripping, sino un artista que tantea los límites del lienzo como si buscara una fuga posible. Frente a él, dos Coca-Colas de Warhol marcan el inicio de otro camino. En la primera, la pincelada conserva aún un eco expresionista; en la segunda, más limpia y serena, la forma se vuelve signo. La coincidencia es reveladora: ambos ensayan una pintura donde el fondo y la figura comienzan a confundirse. La negociación entre lo visible y lo oculto, entre lo manual y lo mecánico, aparece como el verdadero tema de la exposición.

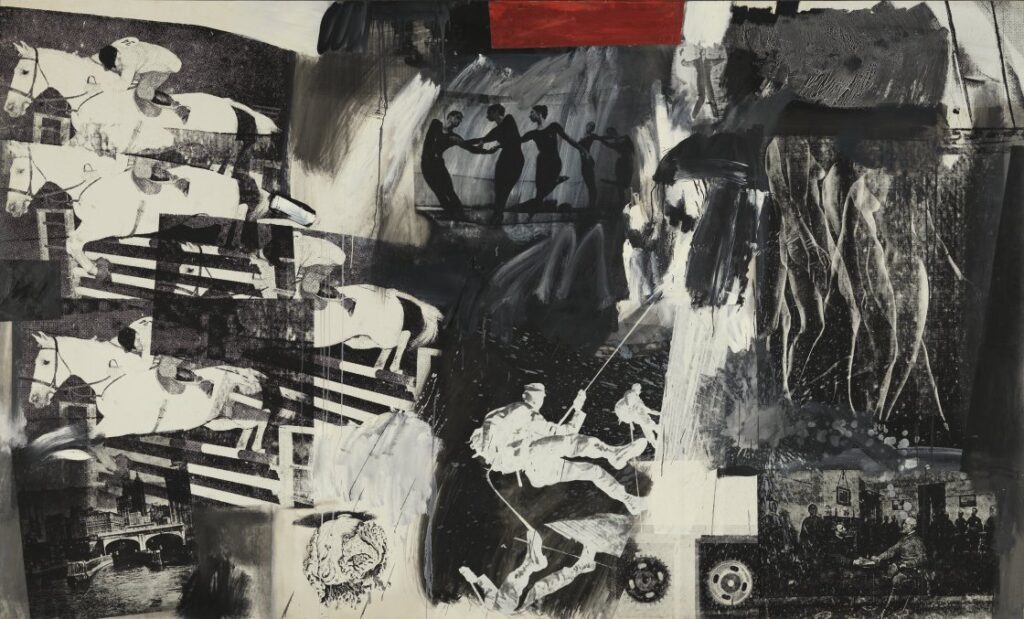

A partir de ese punto, la muestra se abre a un territorio de fragmentos. En las obras de Audrey Flack, Marisol Escobar o Anne Ryan, las figuras parecen estar siempre al borde de la desaparición. Los cuerpos no se representan, sino que dejan rastros: una sombra, un contorno, una textura. El espectador asiste al nacimiento de una nueva espacialidad, hecha de intervalos y vacíos. Rauschenberg, con sus superficies híbridas de pintura y objeto, materializa esa frontera movediza entre lo que se muestra y lo que se oculta. El espacio se vuelve un campo de residuos, un palimpsesto de gestos y materiales.

La pintura como máscara

Es imposible no pensar, en este punto, en la noción de camuflaje que la comisaria rescata en el catálogo: la idea de que tanto Pollock como Warhol —y con ellos toda una generación— exploraron el espacio como un lugar de ocultamiento, donde la superficie ya no revela, sino que disfraza. El gesto de Pollock, aparentemente espontáneo, es también un modo de cubrir; la repetición de Warhol, aparentemente impersonal, es una forma de velar. En ambos casos, la pintura actúa como máscara.

Las piezas más conocidas de Warhol —sus retratos de Liz Taylor, Elvis Presley o Jackie Kennedy— reaparecen aquí bajo una luz distinta. En Liz en plata como Cleopatra (1963) o Jackie II (1966), las figuras parecen flotar sobre un fondo que ha dejado de ser fondo: el rostro y la superficie se confunden hasta disolverse en un mismo plano. La imagen se multiplica, se fragmenta, se convierte en ruido. Lo que tradicionalmente se entendía como espacio —a distancia entre figura y fondo, entre sujeto y entorno— colapsa en un mismo instante de visión. El brillo metálico de Warhol, su supuesta frialdad, se revela entonces como una nueva forma de melancolía.

En otra zona, los gestos de Pollock adquieren un carácter casi místico. En Fosforescencia (1947), los hilos de pintura suspendidos sobre el lienzo evocan un movimiento interno, una vibración. No hay centro, ni composición posible: el espacio es pura duración. Pollock convierte la superficie en un registro del tiempo; Warhol, en cambio, la convierte en un registro de la repetición. Pero ambos producen el mismo efecto: un espacio que ya no representa nada fuera de sí.

La exposición alcanza un tono casi corporal en la sección donde Warhol presenta sus pinturas oxidadas. Realizadas con sus propios fluidos, son piezas que parodian el gesto expresionista al mismo tiempo que lo continúan. La pintura se vuelve materia viva, degradación y presencia a la vez. Cerca de ellas, las grandes manchas de color de Helen Frankenthaler respiran como horizontes líquidos: campos cromáticos sin centro ni borde, donde la pintura se extiende como un pensamiento diluido. La mirada se pierde, literalmente, en un espacio sin horizonte.

El final del recorrido, sin embargo, introduce un giro metafísico. En las Sombras (1978-79) de Warhol, la pintura abandona cualquier referencia figurativa y se entrega al misterio de su propia materialidad. Son obras silenciosas, de una ambigüedad sorprendente: no se sabe si representan la luz o su ausencia. Frente a ellas, el Rothko de 1961, Sin título (Verde sobre morado), funciona como contrapunto y eco. Ambos artistas parecen trabajar sobre el mismo límite: el punto en que el espacio pictórico deja de ser visible para volverse sensación pura. Si Pollock había llevado el gesto al extremo y Warhol había hecho lo mismo con la imagen, Rothko lleva al límite la idea de presencia. En todos los casos, el espacio se disuelve, pero lo que queda no es vacío, sino intensidad.

El resultado de este diálogo es una lectura nueva de la modernidad americana. En lugar de la habitual oposición entre el expresionismo abstracto y el pop, De Diego propone una continuidad secreta: la del espacio que se descompone en superficie, la de la pintura entendida como campo de pensamiento. En Warhol, Pollock y otros espacios americanos, el museo madrileño no solo exhibe más de cien obras —muchas nunca vistas en España—, sino que reabre una conversación sobre el sentido mismo de mirar.

Al salir, el espectador comprende que el espacio no es un fondo sobre el que algo sucede, sino aquello que sucede mientras miramos. Y que, quizá, toda la pintura moderna —de Pollock a Warhol, de Frankenthaler a Rothko— no ha hecho otra cosa que intentar pintar esa desaparición.