Martín Chirino: entre el viaje interior y el pensar cósmico

THE OBJECTIVE habla con Alfonso de la Torre, curador de ‘El legado del papel’, con motivo del centenario de artista

Alfonso de la Torre en el Centro Niemeyer, durante la exposición «Dear Martin!» (2025), junto a la escultura de Chirino «La espiga» (1957) de la Colección del IVAM. | © Manuel Carranza

THE OBJECTIVE se reúne con Alfonso de la Torre, historiador, teórico, crítico de arte y gran conocedor de la obra del artista Martín Chirino (1925-2019) y curador de la muestra El legado del papel (Obras: 1956-2018), que se presenta actualmente en la sala homónima en San Sebastián de los Reyes. «El dibujo no fue un simple ensayo de formas del gran escultor, sino, más bien, el centro de su pensamiento como artista», nos cuenta. Exposiciones y coloquios al mando del Legado de Martín Chirino y la Fundación Martín Chirino, se celebran en distintas partes del país.

PREGUNTA.- Se cumple el centenario de Martín Chirino, hay una amplia programación de actividades para conmemorarlo. ¿Cómo se ha planteado el diálogo entre las distintas instituciones participantes —museos, galerías y fundaciones— para articular un relato sobre su legado?

RESPUESTA.- Es importante señalar que la celebración del centenario de Martín Chirino ha sido impulsada por un conjunto de instituciones, con sus comisarios correspondientes. Todas ellas, junto al Legado de Martín Chirino y su Fundación Martín Chirino, han tenido un papel muy relevante, considero que ejemplar si pensamos en la intensa actividad desplegada. Por cierto, siempre destaco cómo uno de los grandes asuntos del sistema artístico son los legados, de ellos depende la pervivencia de la memoria de un artista en el tiempo, o su olvido (incluso su destrucción). El Legado y Fundación Martín Chirino es un ejemplo de buen hacer.

P.- Las exposiciones que se vienen realizando, dan cuenta de ello…

R.- Las diversas exposiciones desarrolladas durante este 2025 han ayudado a comunicar lo extraordinario de este creador del siglo XX que, siendo canario, fue internacional. Comenzaron las exposiciones-centenario en el Instituto Cervantes de Roma: El escultor del hierro; en tanto la exposición en el CAAM, en Las Palmas de Gran Canaria, Crónica del siglo, introducía las diversas y complejas formas de mirar sobre la escultura; por su parte, el Centro Niemeyer, en Avilés, Dear Martin! se refería a algo sabido y jamás estudiado, reconstruyéndose (gracias también al acceso al archivo documental existente en los Estados Unidos) un tiempo prodigioso en el que Chirino se codeó con el arte y los artistas americanos, siendo el creador español de su generación más expuesto y coleccionado allí; el Círculo de Bellas Artes, ya en Madrid, hasta enero de 2026, evoca como Chirino —quien presidiera esa entidad (1983-1990)—, siendo artista era un pensador también, capaz de desplazar su renovado saber aprendido en Norteamérica a aquel Madrid, que se desperezaba hacia un nuevo mundo democrático, que era promisorio y multicolor. En tanto la actual exposición El legado del papel evoca cómo Chirino fue un artista complejo, portador de muy diversas formas de mirar que incluyeron el dibujo sobre papel, como un camino abordado a la par que la escultura.

P.- El lugar de la muestra El legado del papel, es además emblemático…

R.- Es un lugar central, melancólico para la memoria del escultor, San Sebastián de los Reyes, donde habitó un hermosísimo estudio concebido por el arquitecto de El Paso, Antonio Fernández Alba. También debemos mencionar la exposición dedicada al mencionado El Paso, en donde se analizaba la relevancia de Chirino en el contexto grupal, —él era «el escultor de El Paso», escribí—, celebrada en la Fundación Martín Chirino. Ha habido, además, múltiples homenajes con exposiciones, conferencias o publicaciones. Como comisario de Dear Martin!, quiero recordar el impresionante volumen publicado que incluye parte de la correspondencia y documentación del artista con Grace Borgenicht Gallery y con la familia Perry, editado con la colaboración de la Fundación Azcona.

P.- En la galería Guillermo de Osma se acaba de celebrar la muestra Chirino-Rivera: Modular el metal ¿Por qué se considera dialogante la obra de ambos artistas?

R.- La exposición es magnífica, Rivera y Chirino, dos artistas con el coraje suficiente para abandonar sus patrias respectivas (Granada y Canarias) y lanzarse al mundo, desde aquella España «engrisecida» de los cincuenta. «La integridad —explicaría Rivera— está en arriesgarlo todo por nada». Hay que subrayar que estamos ante una exposición museística, verdaderamente, en donde hallamos las obras de dos artistas íntegros, hermanados también en el uso del metal. Creadores de verdaderos espacios para la meditación, escultura, dibujo o pintura como lugares de existencia, quienes consideraban que la escultura o las mallas metálicas se dirigen a nosotros. Como un nuevo universo a explicar, abriendo en sí la historia del arte de nuestro tiempo, en ellos la forma que estaba por pensarse sucede a la que se ha pensado, como si una escultura de Chirino o una malla de Rivera no fuesen sino la expresiva nostalgia de otra que estuviere por llegar, tal una preciosa circularidad, quizás un laberinto.

«Todo gran artista por esencia interpela a las generaciones de artistas venideros»

P.- ¿De qué manera considera que la obra de Chirino sigue interpelando al público y a los artistas contemporáneos?

R.- Es sabido que el arte no explica ni responde a preguntas, al menos no a las esenciales de lo humano, sino que, como decía Torner, la obra de arte supone la ampliación de las preguntas. En ese sentido, todo gran artista por esencia interpela a las generaciones de artistas venideros. Algunas veces he mencionado que el quehacer de Chirino tuvo siempre algo de escultura en retardo pues será la visión (de esas generaciones futuras) la que convierta las formas quietas en elementos pertenecientes al espacio de lo visible, planteando con sus esculturas que quizás no sean tanto elementos tridimensionales como metáforas, transposición o proyecciones de una forma en otra. Quietud mas no detención, pues asistimos al juego incesante de las formas, estas sustituidas por otras formas, dependiendo de la posición del espectador, de las luces o las sombras. Metáforas sobre las metáforas conducentes a cierto pensar duchampiano. Tal si encontrara misteriosas imágenes perdidas en el laberinto del mundo, plantea interrogaciones como si reclamara otra imaginación, la del contemplador que llegará, inquiriendo a este sobre las dimensiones del espacio, los desplazamientos formales o los elementos constructivos, planteando la posibilidad de que crear pueda suceder no en una sola dirección, sino también mediante exploraciones, negaciones o, por qué no, en el ejercicio de lo que podríamos llamar movimientos inversos. Frente al abismo, Chirino enfrentado a la pérdida de los límites que le permitirán, sí, el verdadero acceso a un lugar interior.

P.- El grupo El Paso fue clave en la renovación del arte español de posguerra. ¿Cuál considera que fue el principal aporte de Chirino a este colectivo?

R.- Me gusta citar esto de Ricardo Piglia, pensando en Chirino: «Ser de vanguardia es estar a destiempo. Por lo tanto, el artista es el que sostiene la ética con su propia vida». Un creador cultivado ya en la década de los fifties en las nuevas corrientes del arte que estuvo presente en buena parte de las exposiciones que en aquellos años prodigiosos internacionalizarían nuestro arte. E integrando aquella «generación irrepetible», ejerciente del nomadismo en Europa, con extraordinaria irradiación en los Estados Unidos, capaz de retornar y poner en práctica su saber en lo artístico e integrándose en los ochenta ya a una España multicolor, vanguardismo como el ejercicio de aquella ética sostenida con su propia vida, tal la palabra de Piglia. Chirino fue temprano protagonista de los movimientos de vanguardia en el siglo XX en España. Fundado oficialmente El Paso en la primavera de 1957, se incorporaba oficialmente al colectivo en torno a julio de 1958. Era recibido con admiración, aquel fue un tiempo fabuloso para Chirino cuya obra prácticamente coincidía en la primavera de 1958 en una tríada de lugares: el Ateneo, Colegio Mayor San Pablo y Sala Negra de nuestro museo contemporáneo, tan efímero. Chirino portaría en su ser aquello dicho de desde el origen hacia el universo, y lo hizo hasta el final, como le escuché varias veces en Valyunque: andar para desandar, portar los conocimientos para, —a la manera de Joyce, citaba—, plantear trascender el tiempo de un siglo dramático, pues al desorden causado por las guerras, el Holocausto, la amenaza nuclear, la diáspora o las dudas en torno a las consecuencias del progreso, respondería un arte trascendente, que proponía la creación de «un nuevo estado del espíritu dentro del mundo artístico español» donde el artista habría de tomar «conciencia de su responsabilidad social y espiritual», decían en sus Manifiestos.

P.- Chirino afirmaba que su escultura estaba «hermanada con el arado o la reja», ¿cómo explicaría esta afirmación?

R.- Lo explicó Chirino en Papeles de Son Armadans (1959): «Lo que estos instrumentos populares tienen de prolongación humana, pudiera tenerlo mi obra. Ellos empalman al hombre con la tierra en una tarea armoniosa y necesaria […] lo útil, elevado a símbolo». Más creo que fue una afirmación con algo de deuda del pater Joan Miró, aquello que les escribió, dedicándoselo e inquiriendo, a los muchachos de El Paso. Pues el misterioso Miró había defendido con ímpetu a los rebeldes informalistas, tutelando a este grupo tal se refleja en alguna de las «Cartas», ilustrando además la apertura del Papeles de Son Armadans, esencial monográfico que animaba a «los amigos de El Paso»: «Hay que pintar, -sentenciaba allí Miró- pisando la tierra, para que entre la fuerza por los pies». Tampoco olvidemos que su primera formación herrera sucede en mitad de Castilla, en la Cuenca de los cincuenta, en una herrería tradicional, rodeado de rejas y arados. Más, como decía Millares sobre el escultor, en ese tiempo: «He aquí un hierro que prepara un salto imposible».

P.- En la muestra El legado del papel (Obras: 1956–2018), ¿por qué propuso como curador, una lectura de Chirino a través del dibujo y el grabado?

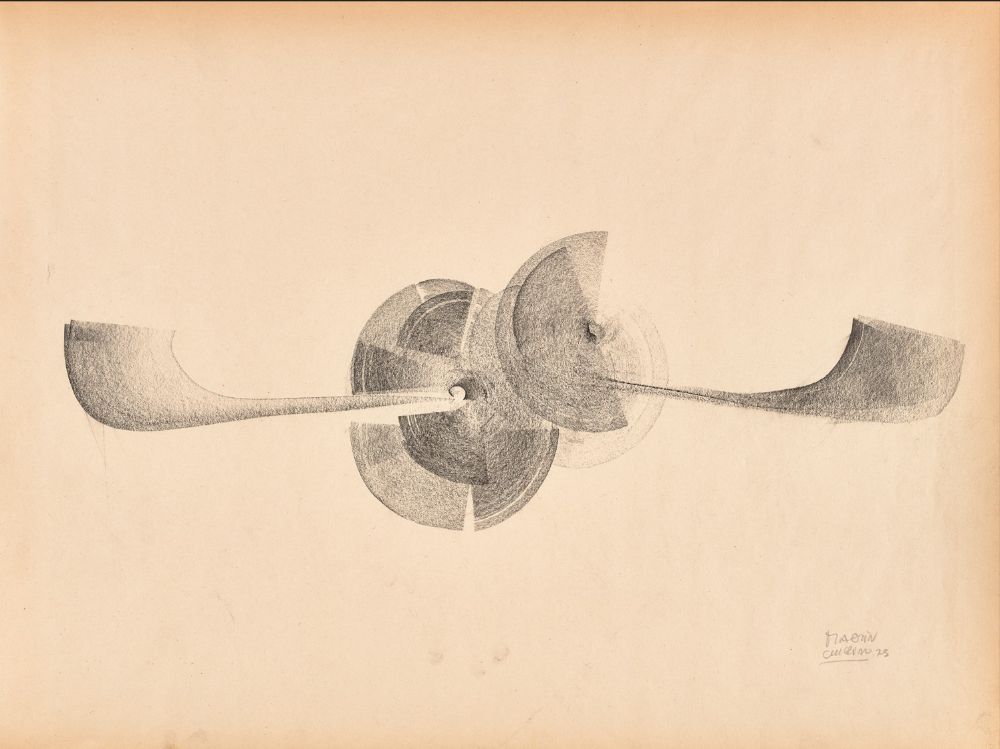

R.- Es sencillo, como he planteado en la exposición, considero que Chirino fue dibujante, antes que escultor. Y hombre pensante, de modo previo a ser dibujante y escultor. Constituido entonces su quehacer mediante un indivisible y poderoso núcleo: siempre dibujante o grabador, escultor y pensador. Y viajero a la búsqueda de las manifestaciones del arte pues, se sabe, sin pasión en lo humano no hay vida, decía Chirino: tampoco sin la pasión por el dibujo habría vida como artista, podemos ahora inferir. Entre esos viajes que fueron germinales, el descubrimiento del quehacer de Julio González al visitar París en 1952 y contemplar su exposición de esculturas y dibujos en el Musée National d’Art Moderne, se ha citado muchas veces la admiración de Chirino hacia el escultor que (también) dibujaba el espacio, la exploración del canario «dio así un salto hacia lo desconocido», diría Pierre Daix. Además, en esta ciudad, mencionó el conocimiento de las obras de otros artistas que honraban el dibujo y, por extensión, el papel, fueron los casos de Brancusi o Arp, en tanto los gestos curvulentos de Léger, dirá, le conmocionaron. Para el temprano viajero, un verdadero wayfarer como le gustaba afirmar, encontrar también en los museos de Europa las obras de Malevitch, Mondrian o El Lissitzky le hizo considerarles «pares sagrados a los que veneraba por su manera de interpretar el espacio», lo cual le permitió aprehender una nueva forma constructora de lo espacial que presidirían «la simplicidad, el silencio y el rigor». Por tanto, respondiendo a su pregunta, el dibujo no fue un simple ensayo de formas sino, más bien, el centro de su pensamiento como artista.

«Para Chirino lo que no podía dibujarse no podría ser dicho»

P.- ¿Cómo se estructuró el discurso curatorial para abarcar más de seis décadas de creación sin perder la coherencia conceptual?

R.- Aclaremos a tu pregunta que comisariar supone un acto de expresión del conocimiento sobre un artista o un período, un movimiento u otra cuestión. O debería ser. Un acto también de generosidad de quien conoce, y de la institución que lo promueve, para ofrecerlo a los demás. Comisariar exige valentía y la energía para desarrollarla y explicarlo bien. Empero, comisariar es un acto, necesariamente, de riesgo. Traté de expresar, remedando a Wittgenstein y su Tractatus, que para Chirino lo que no podía dibujarse no podría ser dicho. De esta forma, revisando la exposición organizada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se percibe que la admiración desde sus inicios se dirigió siempre hacia la mención al quehacer de artistas donde el dibujo tenía una posición muy relevante, los casos de Ángel Ferrant o en el contexto internacional como Barbara Hepworth y Henry Moore. Tal honor al papel se expresaba de modo explícito en sus exposiciones individuales, al considerar subrayando la relación entre escultura y dibujo, de tal forma que las esculturas convivían frente a desarrollos dibujados expuestos en los muros, e incluyendo ese término «dibujos» desde el título de las exposiciones, era una actividad indisociable de la escultura. Un verdadero carácter de procedimiento creativo total que sería subrayado por críticos de relevancia como Megan Mueller en ARTnews (1992).

P.- En términos museográficos, ¿qué procesos se utilizaron para poner en valor el carácter experimental y técnico de estas obras sobre papel?

R.- Museográficamente, he tratado de expresar que el dibujo era el verdadero lugar del experimento, escogiendo ejemplos que muestran cómo era capaz Chirino de pintar con tinta, barras Creta o Conté, pinturas blancas, amarillas o sepia, grafito, mas también con fuego, como retornante a la memoria de la fragua. La exposición revela que fue dibujante en soportes de papeles albos o negros, sencillos volanderos o de extraordinaria calidad, papeles fotográficos, hojas de calco, pequeños formatos o magnas medidas, soportes de estirpe oriental frente a otros de grueso gramaje donde ensayará la escultura en papel: el gofrado. Utilizando el carborundo, la resina epoxi y el collage en sus estampas, allí el dibujo se invierte en el espejo de la plancha del aguafuerte, suponen un nuevo pensar para Chirino, un experimento-otro ese trazo que aparecerá invertido tras la magia transformadora del tórculo. Así, las espirales y otras formas clásicas del artista podrían ser impresas sobre la plancha de cinc para su uso en el aguafuerte, o trasvasadas por la fina seda serigráfica. Otrosí, se muestra como emprendió la hechura de collages superponiendo láminas de plomo, he pensado en otros artistas de nuestro tiempo que lo han utilizado, el caso de Anselm Kiefer.

P.- ¿Qué aportan los textos de Juan Bordes y Alfonso de la Torre al discurso curatorial de la exposición?

R.- El texto de Juan Bordes, extraordinario artista canario, otro escultor que dibuja, es excelente, ya lo he referido en ocasiones. Bordes explica con acierto cómo Chirino ejerce el apunte que ha acompañado a la historia clásica de los escultores. Quien escribe, el comisario, debe ser juzgado por otros. Por cierto, hay un catálogo fabuloso editado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes al cuidado de «Ya lo dijo Casimiro Parker». Se cumple así un deseo expresado con frecuencia por el legado del artista, a sabiendas de los numerosos estudios teóricos sobre su escultura, ahora analizar de un modo teórico los diversos ciclos de obra sobre papel.

P.- Desde su experiencia, ¿qué aspectos de la obra y pensamiento de Chirino resultan más fértiles para el discurso artístico contemporáneo?

R.- El arte es siempre cosmogónico. Martín Chirino pensaba en lo inmemorial canario como vía de trascendencia, una excepción territorial que le otorgaría un hondo sentido de la distinción que, por cierto, es muy contemporáneo. Una conciencia histórica casi ancestral que reconoce como parte de su condición individual capaz de desplazarle a la modernidad. Destruir, dice, pienso a veces a lo Duras cuando reflexiono en torno a Chirino, un escultor maduro, creador casi una escultura intertextual, circulando historias diversas en su relato, realmente una desherencia, por decirlo con Roland Barthes, que permite permanecer sin deudas en lo contemporáneo.

«Contemplando los dibujos y esculturas de Chirino, es posible observar que son proyección y vaciado»

P.- ¿Qué lugar siente que ocupa hoy Martín Chirino en la narrativa del arte español del siglo XX y cómo se proyecta su legado hacia el futuro?

R.- Creo que las esculturas y dibujos de Chirino pueden interpretarse como poemas circulatorios, estas obras entre el viaje interior y el pensar cósmico, poseedoras de una energía que continúa su curso indefinidamente pues para él crear suponía acudir al despojamiento interior, el mundo quedaba concentrado en un desprenderse de todo aquello que se ha mirado, allí llegaría entonces el vaciamiento de la mirada. Como si enmudeciese tras la escultura o el dibujo en un elogio también de la fugacidad, en tal extravío brilla la luz un instante: hay un afuera de la escultura que es preciso señalar, como un espacio para la posible mostración de un vaciamiento, una reserva de silencio. De esta forma Chirino se encuentra con aquello de John Cage: «Hechos interminables […] el espacio, el milagro, surge entonces donde antes no lo había». Contemplando los dibujos y esculturas de Chirino, es posible observar que son proyección y vaciado. Y los dibujos un reino propio para el conocer, solo desde esa extrañeza pueden permitir expresar esas líneas, escuchadme-hermanas-líneas que os eternizáis en vosotras mismas en un goce del no-significar. En el futuro se colegirá que el discurso del artista se emprendió de otro modo, pues ver suponía pensar, mas también el ejercicio de la expresión de un ver distinto para reflexionar diferente, fuera de lo pre-visible y de esta forma desvelar la conciencia de una existencia anterior, un horizonte insospechado desplazado hasta los límites de lo expresable. Chirino, ese escultor, dibujante, pensante, artista de lo múltiple, tal un creador de mundos, quedaría transformado en ese ejercicio de (in)significar, entre una deriva gozosa del crear y el viaje con sus pensamientos en un más allá de él, como la práctica de un éxodo que atraviesa el mundo, aquel wayfarer que tanto hemos traído.