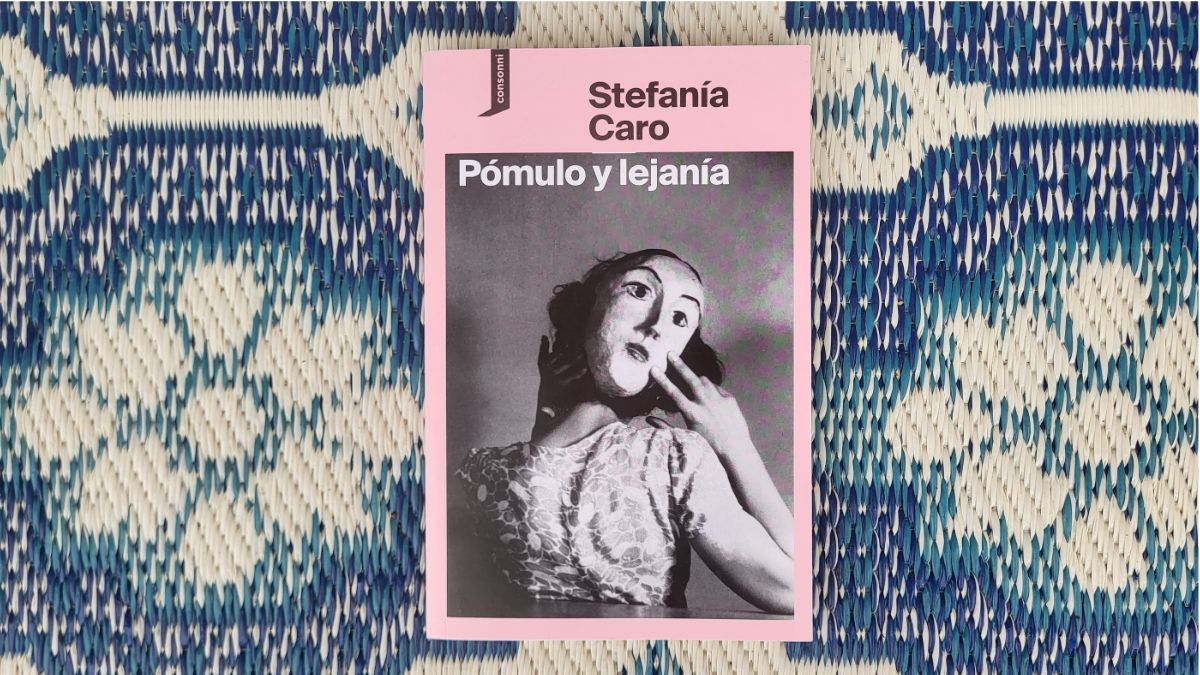

Pómulo y lejanía, de Stefanía Caro

«Eminentemente poética, pero también es ensayística, evocadora y, hasta cierto punto, erudita, sin resultar espesa»

Portada del libro 'Pómulo y lejanía', de Stefanía Caro.

Antes de comenzar a leer esta novela tenía yo entendido que se trataba de un libro sobre el baile, pero no, resulta que se trata de un libro sobre un baile, y un baile no sólo muy concreto, irrepetible y, como casi todos, efímero, sino un baile imperceptible, una coreografía que se desarrolla ante los ojos indiferentes de quienes se cruzan con él sin poder advertirlo, por no estar en el secreto. Alguien podría pensar que todos nuestros movimientos por la calle son así, pero sucede que aquí hay un proyecto consciente, una idea fundamental, una búsqueda activa aunque se haga a tientas. Es el baile a tramos que día a día van formando los paseos que una bailarina en el final de la juventud se da por su pequeña ciudad con su anciana madre, quien accede a la representación por propia voluntad, aunque sin entenderla.

Por si lo anterior no fuese suficiente para avisar de que Pómulo y lejanía es una novela distinta, ocurre además que llega un momento en el que el propio texto se funde o se confunde con la errancia, en un caudal sereno de pasos, movimientos, datos, referencias, recuerdos, anécdotas y anhelos al que van siendo invitadas, a modo de personajes secundarios, otras mujeres, que adoptan ante la protagonista el nombre de una ciudad, pero siempre hacia el Este, hacia Oriente, con el propósito final de llegar hasta Japón, emulando lo que hiciera en 1989 Susan Beige, una bailarina con la que la protagonista está obsesionada.

Con esos mimbres y esos presupuestos, entiendo que no hace falta añadir que la primera novela de Stefanía Caro (Pamplona, 1981) es eminentemente poética, pero también es ensayística, evocadora y, hasta cierto punto, erudita, sin resultar espesa. Dividida en tres actos (aunque en realidad son más bien dos actos y un epílogo), la cultura se asume en ella de un modo natural, y no hay un antecedente citado o explicado que no sirva para iluminar esa nueva obra (y esta nueva obra), ese paseo intermitente ante el que la madre, en principio generosa y dispuesta, se impacienta pronto, produciendo un socavón en el proyecto que el proyecto, por definición, asume y aprovecha, como sucede con los encuentros con otras personas, con las paradas para tomar café o agua, con la irrupción de obras o con cualquier otro imprevisto. Todo lo que suceda podrá ser aprovechado, y se entenderá como algo que tenía que pasar.

Algo extraña desde el mismo título (que procede de la conferencia sobre las nanas que escribió Federico García Lorca), la novela es más cauta y más serena que el proyecto que cuenta, y, como le sucede a la propia madre, cómplice pasiva y a la vez activa del asunto, al principio el lector no entiende muy bien qué está pasando, pero se entrega fascinado a la caminata, a la deriva, a la divagación, a un discurso que no es que contenga digresiones, sino que es en sí mismo una gran digresión, y que sospecho que tiene también mucho de improvisación decidida. Y si bien la cosa parece tardar un poco en arrancar, o al menos en elevarse, merece la pena confiar en lo que va sucediendo porque el final, sublime, es todo un premio, un desenlace bellísimo que explica y cierra todo lo anterior como con una orquesta tocando de fondo con una mezcla de belleza y paroxismo, de fuerza y de calma, de potencia salvaje y contenida, una intuición silvestre que ilumina —sin pretender responderla— una pregunta crucial que se había lanzado en algún momento del camino: «me gustaría saber qué huella ha quedado de nuestros cuerpos en el espacio. A veces me pregunto si el paisaje guarda alguna memoria de nuestros movimientos».