Jorge Fernández Díaz: la peripecia emigrante zurcida por el cine

El último Nadal, ‘El secreto de Marcial’, narra el mundo emocional de su padre, expatriado asturiano en Buenos Aires

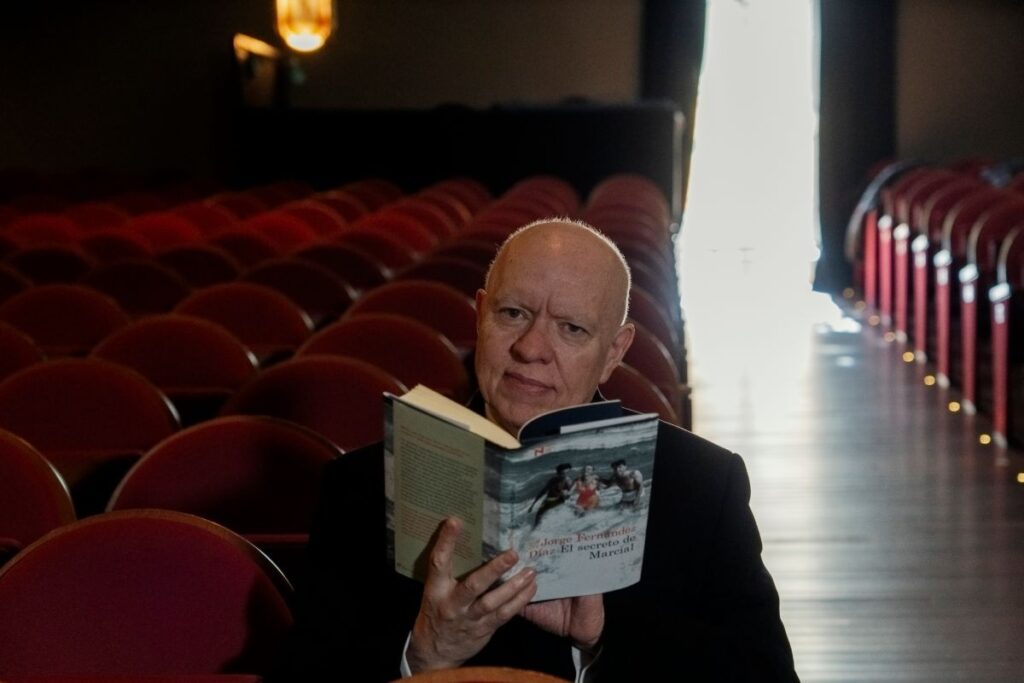

El periodista y escritor argentino Jorge Fernández Díaz. | ©Carlos Ruiz B.k.

Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 1960), ganador del premio Nadal por su novela El secreto de Marcial (Destino), está hecho de 200 películas. Sobre todo, ese montón de celuloide construyó su personalidad y, ahora, para darle continuidad, escribe historias. Periodista de amplia y reconocida trayectoria en Argentina, en España era conocido por sus novelas negras, especialmente la trilogía del fabuloso personaje Remil: El puñal (2014), La herida (2017) y La traición (2020), todas publicadas por Destino.

El Nadal le da una nueva dimensión. En más de un sentido. Por ejemplo, lo ha ganado novelando la historia de su padre, Marcial, un emigrante asturiano forjado a la antigua. Toda una paradoja. «Mi padre le tenía profunda desconfianza a la literatura, la confundía con la vagancia. Por eso me dio por perdido tempranamente, cuando descubrí que quería ser escritor y periodista, para que no le doliera mi derrotero. Era un camarero, un inmigrante asturiano. Esperaba que yo fuera al menos un ingeniero, un abogado, alguien decente, no un diletante. Y me pareció una ironía conmovedora que regresara a España, como siempre quiso, pero convertido en una novela. Esa gran vuelta del destino».

Aunque el libro cuenta una cierta reconciliación in medias res. «Cuando hacía reporterismo de sucesos en La Razón, diario muy popular en Buenos Aires en la década de los 80, se me ocurrió escribir una novela negra por entregas para contar cosas que sabíamos, pero no podíamos probar, sobre la mafia del fútbol. Un día sonó el teléfono y era mi padre. Me asusté muchísimo, porque llevábamos seis o siete años casi sin hablarnos. Me preguntó: ‘¿Va a recuperar el dinero?’ Yo me quedé paralizado, no sabía de qué estaba hablando».

«Era el final de un capítulo: alguien lleva un rescate y se lo roban. Se me saltaron las lágrimas, pero traté de disimular. ‘¿Para qué querés saberlo, papá?’ ‘Porque aquí los parroquianos del bar están muy nerviosos y me han comisionado para que les diga si mañana va a recuperar el dinero’. Le dije que sí. Él dijo: ‘¿Estás seguro?’ ‘Sí, papá, yo lo escribí’. Me cortó. Y yo fui al baño a llorar. En ese momento decidimos amnistiarnos mutuamente, la literatura que nos había separado nos volvió a unir. Y la vida continuó».

El secreto de Marcial es el hábil, fluido, entramado de una infinidad de momentos como ese. Una experiencia narrativa maravillosa. En la entrevista lo cuenta casi tan bien como lo escribe en la novela. Contesta a las preguntas antes de que se le formulen… pero en mejor orden, hilando los temas clave. «Pero, claro, mi madre era una matriarca para la cual todos los hombres eran unos hijos de puta, salvo yo, y me crió a su imagen y semejanza, a tal punto que tuve que ir psicoterapia muchas veces para tratar de entender que alguna vez alguna mujer podía no tener razón. Ocupó tanto espacio en la familia, que fue como desplazando a Marcial hacia los márgenes, hacia una vida fuera de la familia, y no sabíamos qué pasaba fuera de esos límites».

200 películas

El libro que lanzó a la fama a Jorge Fernández Díaz fue Mamá (Tipos infames, 2002). «Técnicamente, es una crónica novelada, porque entrevisté a mi madre 50 horas». También entrevistó a su padre, «que era mucho más lacónico». Y ahí quedó la cosa. «Pero después de morir, su fantasma literario empezó perseguirme, como reclamándome algo. Había sido tan secundario en nuestra vida, como un capítulo perdido en Mamá… ¿Había tenido, y tenía, secretos, enigmas que resolver? Estuve diez años tratando de entender cómo escribir este libro. Y fracasando y poniéndome muy nervioso. Los amigos de mi padre estaban casi todos muertos, se habían llevado a la tumba muchos secretos, y no había forma de entrevistar a mi padre. Entonces me di cuenta de que el único modo era escribiendo una novela, zurciendo muy delicadamente la ficción de los mitos familiares con la realidad. Y revisando las 200 películas que papá y yo veíamos».

Esto último no es un mero detalle procedimental. El secreto de Marcial está repleto de referencias cinematográficas. Sobre todo al principio, porque son la base del lenguaje emocional con el que está escrita, no ya esta novela, sino la vida entera de Jorge Fernández Díaz. «Nosotros vivíamos en un barrio pobretón, mis padres eran los dos camareros, costó mucho salir adelante, y nuestro mundo tenía dos referencias. Una, esa comunidad española tan importante que hubo: España quedaba en el patio trasero. Los españoles llegaron a ser el 40% de la población argentina. Una sociedad impresionante, donde vivíamos, y que se va olvidando, se va muriendo: solo deben de quedar paisanos desde los 90 años». Pero «la referencia más importante era un televisor en blanco y negro, en el que los sábados veíamos un ciclo que se llamaba ‘Cine de Súper Acción’. Empezaba a la una de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, cuando comenzaba otra de las más complejas, menos convenientes para niños: ‘Hollywood en castellano’».

El pequeño Jorge se sentaba a la una y, si le dejaban, seguía por la noche. «Mi padre participó muchas veces. Hablábamos de esas películas porque no podíamos hablar directamente de nada por una razón de pudor masculino. Creo que, esencialmente, esta novela trata sobre la relación, a veces difícil, de aquellos padres que no venían equipados con una emocionalidad como para conversar de las cosas verdaderas con sus hijos. El modo que encontró Marcial fue ver conmigo esas películas, que se convirtieron en una especie de educación sentimental. Ahí conocí, por ejemplo, que dos personas buenas pueden enamorarse y vivir un gran drama. Que había gente que salía de su casa y vivía una vida secreta, cosa que me parecía muy impactante. Que había toda una discusión sobre las mujeres buenas y las mujeres malas. Que un hombre malo podía destruir a una mujer… Todo se discutía lateralmente, quizás había más imaginación mía y de algunos gruñidos de mi padre, algunos murmullos graves…»

Entre los episodios «paradigmáticos» de esta dinámica está el de Qué verde era mi valle. «Mis padres la veían como si estuvieran asomándose a Asturias. Yo soy la primera persona no asturiana, de una familia de asturianos que llegan hasta el Medioevo. Hablábamos bable en casa, y en el colegio los chicos se burlaban de mí. En una escena de Qué verde era mi valle, el chico de la película llega golpeado a casa y, aunque no le quiere decir nada a los padres, se dan cuenta y los hermanos le enseñan boxear. Mi madre y mi padre se miraron y me apuntaron a una escuela de judo. Se acabó el bullying».

Declive de Argentina

Hay muchos más. Entrañables. Fascinantes. A veces, decisivos, como cuando el padre disuade al autor de alistarse para la Guerra de las Malvinas, recordándole Los mejores años de nuestra vida. «Viendo esas 200 películas que recuperé para este libro fui recordando y anotando lo que mi padre decía y lo que yo infería sobre ello. No solo somos lo que comemos, sino lo que vimos de niños, de adolescentes. Lo que vimos en las pantallas de la tele y del cine, supongo que ahora de los ordenadores. Como antes se educaba con los grandes mitos, con los dioses, hoy se educa, quizás inconscientemente, con esto». En su caso, además, se produjo una fructífera continuidad. «Creo que me convertí en escritor porque era un modo de hacer películas. El cine me persigue. Confieso, aunque me da un poco de pudor decirlo, que todas las noches, para desconectarme un poco, al poner la cabeza en la almohada, sueño que estoy rodando una película. Creo que necesito creer que sigo en la infancia, que sigo mirando aquellas películas, que estoy dentro de aquellas películas donde yo fui feliz».

Fuera de sus sueños, ese mundo se ha desvanecido. Aquellos inmigrantes «iban a la tierra prometida, pero pronto, a los 15 años más o menos, empezó a mostrarse que en realidad era un pantano de arenas movedizas. Argentina empezó su caída libre en 1974. Ellos, que habían conseguido prosperar más o menos, veían la hiperinflación, las depresiones, la inseguridad, la violencia, la guerra, las dictaduras… El lugar idílico del progreso se había convertido en una pesadilla no solo para ellos, sino también para sus hijos, que se les iban de al lado para volver a España, a Italia o a algún otro lugar a ponerse a salvo».

Fernández Díaz, un periodista muy reconocido en su país, ve «muy complicado entrar en la actualidad para entender por qué pasó todo eso». Solo sabe un par de cosas: «Fuimos un desastre gestionario. Mi país no puede darle elecciones absolutamente a nadie, somos un ejemplo de las cosas que no hay que hacer, bien podríamos tener discreción y humildad frente a lo que hemos hecho. Sin embargo, de vez en cuando viene alguien, un kirchnerista o Milei, a dar lecciones… Me irrita profundamente». A Milei, «un pequeño Trump», le «agradece enormemente» que «le bajó la fiebre a la inflación», pero critica que «le perdonan cosas gravísimas; manchó muchas causas nobles». En definitiva: «Pasamos de un populismo de izquierda a un populismo de derecha. Y te resumo: estuve 20 años en la lista negra del kirchnerismo; ahora estoy en la lista negra de Milei».