'En busca del tiempo perdido', en clave familiar

Laure Murat indaga en el pasado de su familia, perteneciente al mundo aristocrático descrito por Proust, y en su obra

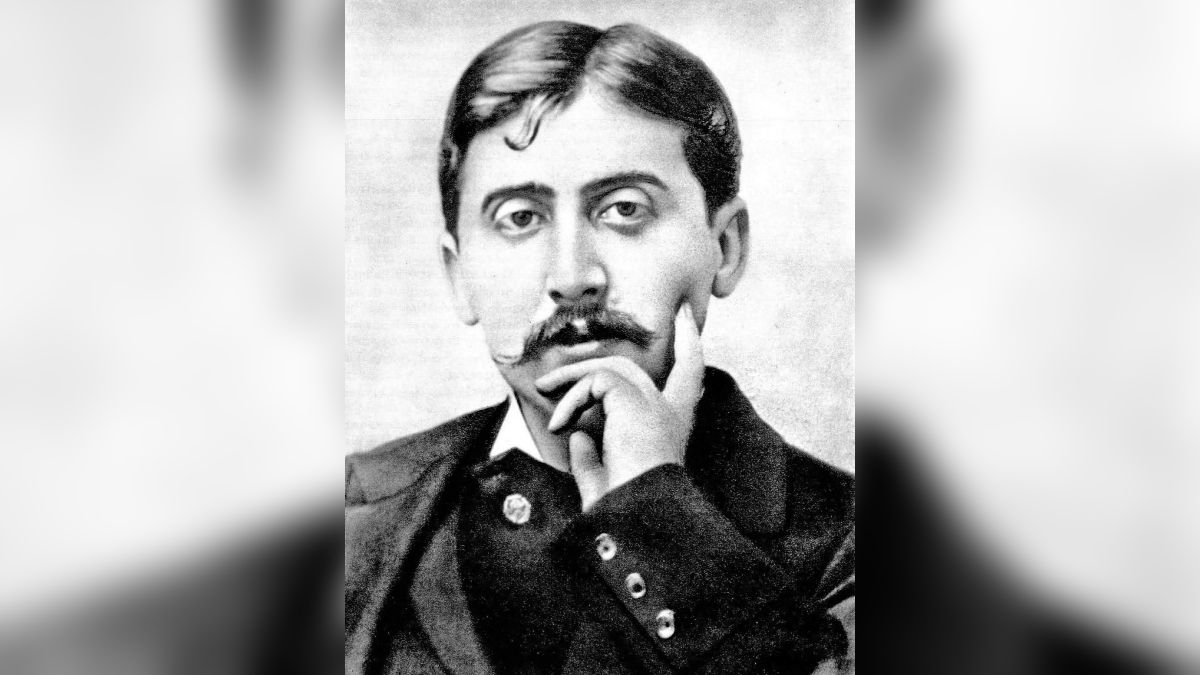

El novelista Marcel Proust retratado en 1895. | Wikimedia Commons

En su condición de clásico nada apolillado, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust admite múltiples lecturas. La de Laure Murat en Proust, novela familiar (Anagrama) es personal e intransferible. Porque difícilmente alguien más reconocerá en las páginas de la heptalogía a varios de sus ancestros, en algunos casos camuflados como personajes ficticios o en otros con sus verdaderos nombres. El mundo aristocrático parisino en el que se desarrolla el ciclo novelístico era el de la familia de la autora.

De ahí el título, Proust, novela familiar, que arranca con una magdalena proustiana en toda regla. Murat, que desde hace años es profesora en la UCLA y vive en Los Ángeles, está repantigada en el sofá viendo un episodio de Downton Abbey. Ante sus ojos aparece un mayordomo que mide con una regla la distancia entre el tenedor y el cuchillo de cada comensal en una mesa preparada para la cena. Y la escena activa en ella un resorte de la memoria.

El libro se articula como una doble indagación: la confrontación de la escritora con su pasado familiar y la exploración de la figura de Proust y su obra. No estamos ante un sesudo estudio académico, ni ante una biografía al uso, ni ante un manual de autoayuda con coartada literaria –hace años, Alain de Botton nos ofreció uno muy sofisticado: Cómo cambiar tu vida con Proust–, sino ante un estimulante y libérrimo ensayo en el que se van entrelazando las peripecias vitales e intelectuales de Proust y de Laure Murat.

Uno de los malentendidos que desmonta es la idea de que En busca del tiempo perdido es una celebración embelesada de los ambientes aristocráticos. Es cierto que en su juventud Proust ejerció de chismoso y frívolo cronista mundano en las páginas de Le Figaro con el seudónimo de Dominique. Y es también cierto que en el arranque de su ciclo novelístico da rienda suelta a su fascinación por la aristocracia. Sin embargo, conforme avanza el relato, el narrador va mostrando su desencanto ante la vacuidad de ese entorno social. Es una mirada compartida por la autora, que ve en ese mundo mundano en el que creció un insustancial sistema de códigos, rituales, buenos modales, silencios y mentiras. ¿De dónde procede la falsa impresión de que Proust idealiza ese elitista universo? De un dato que proporciona la escritora: las ventas del primer volumen quintuplican las de los últimos. Son pocos los lectores que llegan hasta el final y por eso muchos se quedan con las pinceladas glamourosas del primer tomo y desconocen el progresivo desencanto del narrador y de Proust ante esa élite social a la que retrataba.

Cuenta la autora algunas anécdotas impagables: en su partida de nacimiento figuraba como «princesa de Murat» y cuando tenía que mostrar ese documento para algún trámite se sentía incómoda. En una ocasión, una profesora universitaria creyó que Princesse era un nombre exótico y caprichoso que le habían puesto sus padres. En otra, la escritora paseaba por el parque Monceau parisino cuando alguien gritó «¡Princesa!» y ella se volvió. No era un conocido que la quería saludar, sino un hombre que llamaba a su perrita.

Prostitución masculina

Recuerda también Murat cómo describió la prensa del corazón la boda de sus padres en 1960, celebrada en el castillo de Luynes: «La unión entre la hija mayor del duque de Luynes, descendiente del favorito de Luis XIII, y el príncipe Napoleón Murat, sobrino-tataranieto del emperador». Con todo, su progenitor era un personaje singular dentro de este rancio universo. Si en los años veinte otros aristócratas díscolos, los vizcondes de Noailles, habían producido La edad de oro de Buñuel y ejercido de mecenas de otros artistas de vanguardia, el padre de Laure Murat produjo las primeras películas de Louis Malle. Incluida la escandalosa Los amantes, tachada por la iglesia de pornográfica (y en la que, por cierto, aparecía nuestro aristócrata más cosmopolita y cantamañanas, José Luis de Vilallonga). Además, explica la autora con admiración que sus padres tenían una característica del todo inusual entre los de su clase: eran ávidos lectores.

Pese a esta sofisticación cultural, cuando Laure Murat decidió salir del armario como lesbiana, fue repudiada por su familia, porque en la buena sociedad esas cosas se llevaban con discreción. La homosexualidad es otro elemento que la conecta con Proust y dedica un capítulo a las andanzas de este en los burdeles parisinos en los que se ejercía la prostitución masculina. Reproduce un atestado policial que deja constancia de que en una ocasión fue detenido en una redada; al parecer él negó que fuera homosexual y adujo que estaba allí con la única intención de documentarse para su libro.

Más allá del anecdotario, el libro analiza la excelencia literaria de la obra de Proust y los motivos por los que sigue cautivando a los lectores y haciendo mejores sus vidas. «¿Por qué todo el que emprende el larguísimo viaje que es En busca del tiempo perdido se sorprende de reconocerse a sí mismo en cada página? Porque Proust, en esa novela que no para de pensar (el tiempo, el yo, las artes, la escritura, los celos, la fenomenología), a través de ese yo del narrador y protagonista, nos devuelve a nosotros mismos». Su lectura es, pues, iluminadora. Y la grandeza literaria del escritor trasciende el entorno elitista que retrata. Por eso no hay que ser un aristócrata para descubrirse en sus páginas como quien se mira en un espejo.

Reivindicación del autor

Asegura la autora que Proust «no ha perdido ni un ápice de su poder sanador. (…) Porque lo que Proust descubre sobre el Tiempo, emancipado de la cronología en beneficio de una temporalidad inherente al sujeto, tiene el efecto de conjurar la muerte. La memoria involuntaria le ha demostrado que, por una parte, las cosas no solo distaban mucho de morirse, sino que las llevábamos dentro, listas para resucitar en cualquier instante, y por otra, que la literatura, capaz de reconstruirlas con su duración estática y subjetiva, era la ‘auténtica vida’».

Pese a la maldad de Anatole France, que afirmó que «la vida es demasiado corta. Proust es demasiado largo», Murat reivindica que «nadie tiene la obligación de leer a Proust. Pero todo el mundo tiene mucho que perder por no conocerlo. Se puede leer a los veinte años, a los treinta, a los cuarenta, a los sesenta. Lo mismo da. Al igual que el enamoramiento, el momento de leer En busca del tiempo perdido llega cuando llega. No se puede forzar bajo ningún concepto. Es la lectura consentida por antonomasia. Y, por ende, la que conlleva mayores placeres».

Laure Murat concluye su libro con esta reivindicación del autor: «Proust no nos adormece el dolor con las volutas de su prosa, sino que nos exacerba sin tregua el deseo de saber, esa libido sciendi que, al separar al niño de su madre, nos emancipa de la desdicha con mayor seguridad que todas las palabras de la compasión. En este sentido, no sería exagerado decir que Proust me salvó». A él le dedica este ensayo delicioso, enjundioso y sobre todo –acaso sea el mayor elogio– muy proustiano.