Manuel Burón: «Intentar manipular políticamente a Colón es un absurdo tremendo»

El historiador desmonta en ‘Cinco crónicas americanas’ cómo vemos la conquista de América en la actualidad

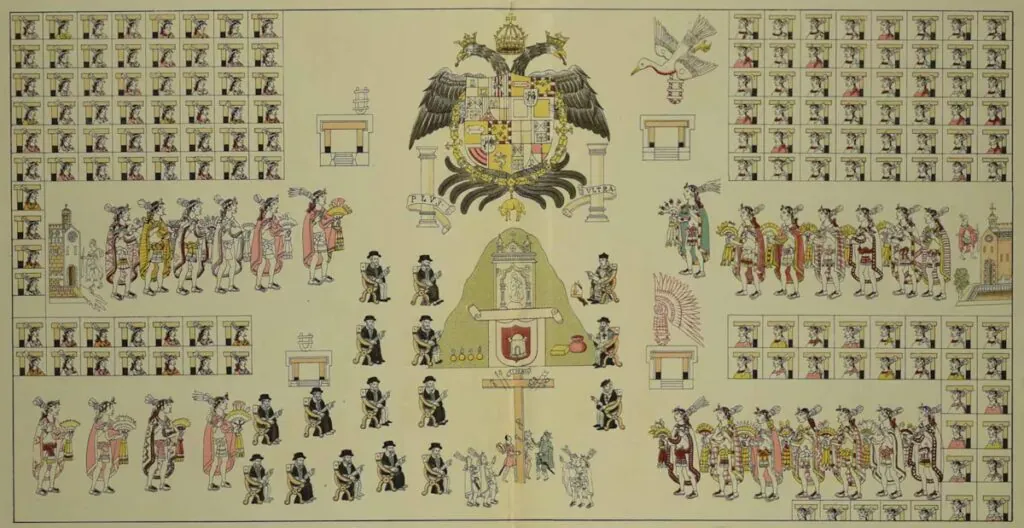

El matrimonio de don Martín García de Loyola con doña Beatriz Ñusta. | Centro Cultural Inca Garcilaso

Si fueras Cristóbal Colón y llegaras a un sitio desconocido que converge con gran parte de las historias bíblicas y leyendas del momento, ¿no creerías que has podido llegar al paraíso y que tú podrías ser una suerte de mesías? Si estuvieras ante la puerta de la gloria, ¿no engañarías a todo aquel que se interpusiese en tu camino? Si viajas rumbo a lo desconocido y en los confines del planeta vieses por primera vez a personas que miden medio metro más que tú, ¿no creerías que estás ante auténticos gigantes? Si tienes ante ti la oportunidad de conseguir todo el oro del mundo, ¿no embaucarías y traicionarías a quién lo posee? Y si supieras que probablemente no volverás a ver a tu familia tras embarcarte en una de las mayores epopeyas de la historia: ¿qué les dirías?

Cinco crónicas americanas (editorial Ladera Norte) de Manuel Burón desmonta cualquier visión común –por vaga– que actualmente percibimos en los debates sobre la conquista de América, al trasladarnos a la piel de aquellos hombres que decidieron arriesgarlo todo para conseguir la gloria. Cinco historias apoyadas en los relatos de quienes un día, hace más de 500 años, decidieron subirse a un barco y navegar hacia lo completamente desconocido.

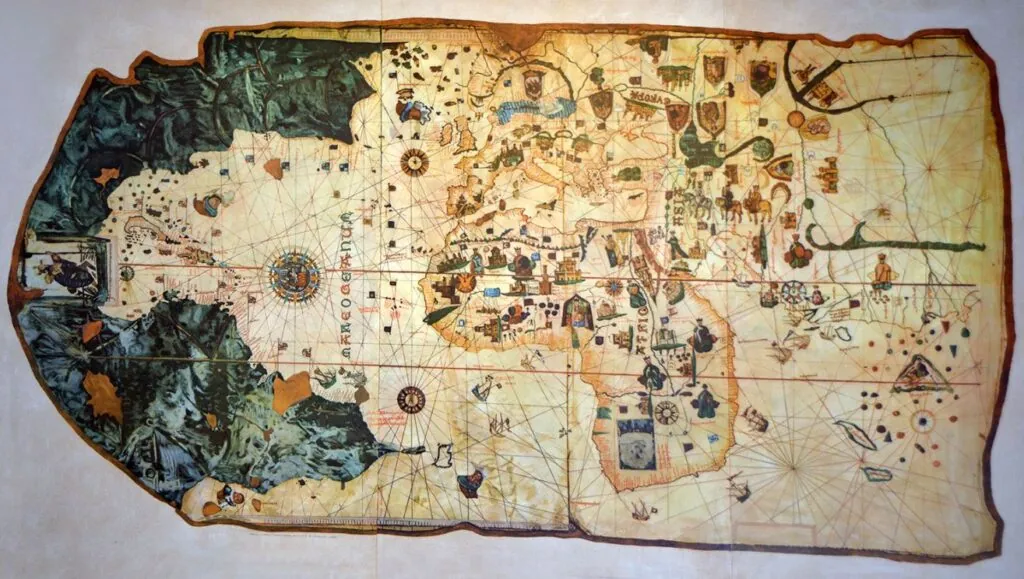

El jardín del Edén, Veracruz, la fría y cruel Patagonia, el imperio Inca o la actual Bolivia son algunos de los escenarios desde donde estos aventureros lograron finalmente pasar a la historia para ser testigos, en muchos casos sin vivir lo suficiente como para saberlo, del nacimiento de una nueva era en la que se integraba un nuevo continente, cuyo descubrimiento hizo tambalear incluso la palabra de Dios, porque ¿cómo es posible que en la Biblia no se mencione América? ¿Por qué Dios no les habló de su existencia?

A través de un libro tan pedagógico como adictivo el escritor e historiador madrileño busca que el lector pueda entender lo que realmente significó para los humanos del siglo XV el descubrimiento de aquello que era imposible y por qué debemos de cejar en el empeño de tratar de entenderlo con los ojos del presente. Para ello, y para «combatir la utilización política del pasado», Burón se ha adentrado en los textos de aquellos que pasaron a la historia como protagonistas, pero también en los de aquellos que acompañaron a estos hombres y gracias a los que hoy podemos conocer de primera mano cómo impactó en sus vidas y en su concepción del mundo el descubrimiento de América.

Manuel Burón es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador invitado en universidades de México, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Es autor y coautor de varios ensayos sobre la historia de América, la Colonización y los museos. Publica, entre otros medios, en THE OBJECTIVE y El Mundo.

PREGUNTA.- ¿Se puede entender la historia desde el presente?

RESPUESTA.- La función principal del historiador es combatir la utilización política del pasado, lo que implica que debe contextualizar los eventos históricos y evitar el presentismo, es decir, no juzgar el pasado con criterios actuales. Es fundamental que el historiador comprenda la época en la que ocurrieron los hechos y lea documentos y crónicas para ofrecer una visión más precisa y menos adulterada de la historia. Cuando intentan manipular políticamente a Cristóbal Colón, es que es un absurdo tremendo.

Uno de los pasajes del libro donde podemos encontrar este manoseo de la historia es precisamente cuando al descubridor le invaden las dudas sobre su propia concepción del mundo y llega a imaginar una tierra que no es esférica, sino que cuenta con una suerte de «pezón» –en sus propias palabras– que le ha llevado al paraíso. Todo parece encajar: la vegetación, la multitud de serpientes, los cuatro grandes ríos con los que se topan al llegar al nuevo mundo…

«No es que Cristóbal Colón descubra la modernidad, es que descubriendo el continente americano se empieza a derrumbar la concepción cristiana, trinitaria, medieval y escolástica del mundo», apunta Burón antes de cuestionar el mito de Colón como personaje «oscuro»: «Al descubrir América se empiezan a preguntar cuestiones que no vienen en el libro de instrucciones, en el catálogo de Ikea de montar el mueble del mundo no aparece esta pieza. Luego el catálogo está mal, ¿no? Esto es un poco la cuestión. Y ahí empieza la modernidad».

P.- ¿Era el mundo de antes más cosmopolita que el de ahora?

R.- A nosotros se nos llena la boca con la globalización. El wifi, las redes sociales… Pero uno estudia el siglo XVI y era un siglo, por así decirlo, menos provinciano que el actual. Hay que tener en cuenta que toda esta gente había vivido la reconquista, había vivido frente a frente con otra civilización, con judíos, musulmanes… Al lado tenían el Imperio otomano, pero también tenían Bizancio, van a África, descubren la India… Es que Cristóbal Colón no hablaba bien ningún idioma, sabía hablar muchos, pero no hablaba bien ninguno. Esto en el siglo XXI es imposible. Son personajes muy cosmopolitas de una sociedad que no es la nuestra. Nuestra sociedad está conformada por los Estado-nación: «Soy español», educación española. Antes era un mundo mucho más lleno de posibilidades.

Este cosmopolitismo es el que explica la existencia de personajes como Bernal Díaz del Castillo –que acompaña en sus travesías a Hernán Cortés–, Antonio de Pigafetta –una de las 17 personas que logra culminar el viaje de Magallanes– o Gonzalo Guerrero. Este último fue uno de tantos que en los primeros viajes, víctima de los numerosos naufragios, se acabó integrando en una de las tribus que poblaban la América precolombina, formó una familia y acabó defendiéndola hasta la muerte contra los propios españoles.

«Nos cuesta mucho pensar la historia más allá del Estado-nación porque es una lógica política corporativa, dinástica, donde no había países»

P.- Aunque hoy nos parezca algo muy lejano, lo cierto es que los españoles permanecimos en América durante más tiempo del que ha transcurrido desde su independencia.

R.- La época virreinal ha sido mucho más larga que la época republicana en América Latina. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los relatos de nación latinoamericanas, la época virreinal se considera una época alienada, que dirían los marxistas, enajenada. «Habíamos sido invadidos». Es una Edad Media, una edad oscura, un paréntesis en la verdadera historia, que es la prehispánica y la republicana. Pero España tiene también… ¿Estuvo enajenada con la invasión musulmana? Son interpretaciones. No había países en el siglo X, había dinastías. Si tú preguntabas durante toda la edad moderna, incluso a principios de siglo XIX, a alguien de Castilla o alguien de nueva España, «¿qué eres?», te diría seguramente: «Vasallo leal del Rey de España». No te diría «soy español».

Nos cuesta mucho pensar la historia más allá del Estado-nación porque es una lógica política corporativa, dinástica, donde no había países. Pero, tenemos tan asumida la estructura política del Estado-nación que la proyectamos hacia el pasado. Decir «España ha descubierto América» es históricamente erróneo. Se puede decir economizando el lenguaje, pero la conquista era del monarca Carlos V o Felipe II. Por eso son virreinatos. Es una situación muy compleja. Toda la historia que surge en el siglo XIX, desde el punto de vista de los nacionalismos, relatos de nación, se ha proyectado hacia el pasado. Entonces nos sentimos muy incómodos mirando la historia sin el Estado-nación, España, Alemania, México… Intentamos hacer analogías, pero son falsas.

P.- Durante la conquista se cometieron abusos y actos de bondad, pero ¿en algún momento se buscó realmente que los indigenas fuesen iguales que los españoles?

R.- No. Primero, porque en la edad moderna el concepto de igualdad era absurdo. La base de la decisión social era la desigualdad: estamentos, gremios, aristocracia, clero… diferencias en todo. La base era la desigualdad. Cada uno tenía sus derechos, su derecho, su ley privada, que eso significa privilegio. Había desigualdad en todos los estamentos. Pero hay aristocracia indígena. Se conservan algunos linajes indígenas que entroncan con la aristocracia española y algunos indígenas, aristócratas, se vienen a vivir a España y se quedan aquí.

P.- ¿Por qué consideras que ahora se vuelve a hablar mucho más de la conquista que hace unos años?

R.- El pasado es una mercancía política muy valiosa. Todas las propuestas o decisiones políticas tienen que estar justificadas históricamente, desde la invasión de Ucrania hasta la alarma antifascista necesitan una legitimación histórica. Es una mercancía política para el presente muy valiosa. Si la sociedad y la discusión pública se han politizado y nos hemos vuelto todos populistas, es normal que la historia y el pasado también tenga estas batallas. Hay historiadores que participan de esta batalla política, lo cual me parece algo vergonzoso. La función del historiador es más necesaria que nunca para denunciarlas todas.

Lo que hacen todos los partidos políticos es preceder en su programa político de una posición histórica, lo cual es muy curioso. Vox reclama a don Pelayo; Podemos, el pasado islámico; el PSOE se fundamenta en la lucha contra Franco; el PP no sabe qué hacer… Todas estas posiciones son igualmente desechables. Lo que hay que denunciar es la utilización política del pasado. Todas las naciones políticas se fijan en dos o tres episodios. En Estados Unidos les suelen dar igual los indígenas, ellos se centran en la población negra y en la guerra de Sucesión. Francia, en Argelia y la revolución francesa.

En España es la conquista y la guerra civil. Todo lo demás que hay en medio nos da igual. Nadie lucha por la figura de Fernando VII o Cánovas del Castillo. Pero sí hay dos episodios en el que se concentran todas las batallas políticas: la conquista y la guerra civil. Y es normal que así sea porque la fiesta nacional en España, en el momento que se crea la nación, es la conquista de América. Y ahora todos los 12 de octubre sucede esta batalla política que es igualmente desechable. La función del historiador es denunciar y contextualizar los usos políticos del pasado y del presente.

P.- Entonces sobre el uso del supuesto genocidio…

R.- No, no… de nuevo, genocidio es un concepto que surge tras 1945 y trasplantarlo a 1519 no tiene sentido. Es la gran pregunta que nos hacen desde América Latina el 12 de octubre, y además es muestra de debate: o genocidio o acto civilizador. No hay términos medios. Es uno de los actos de mortandad más grandes de la historia, sin lugar a dudas. No se sabe la población que había en América antes de llegar a los españoles, pero se calcula que entre un 60 o 90% de la población americana muere, debido principalmente a las enfermedades. Desde ese punto de vista: ¿es uno de los actos de mortandad más grandes de la historia? Sí, sin lugar a dudas.

Ahora lo que le gusta mucho a la gente es echar culpas, ¿quién tuvo más culpa los españoles, los ingleses…?, ¿hicieron lo mismo? Batallas deportivas como si fuese un partido entre el Madrid y el Barça de la Historia, que a mí no me interesan. Siempre trato de responder a esta cuestión con una frase de John Elliot, el famoso historiador británico: «No hay ninguna duda de las atrocidades cometidas por los españoles en la conquista de América. Ninguna duda. En esto no se diferencia ni mucho ni poco de otras conquistas que hubo antes y después, lo que sí se diferencia es en el debate que surgió a raíz de la conquista», y termina John Elliot: «No se encuentra un Bartolomé de las Casas en la historia anglosajona».