El camino a la redención del joven James Baldwin

La editorial Sexto Piso publica su ópera prima, ‘Ve y dilo en la montaña’, un relato con gran fondo autobiográfico

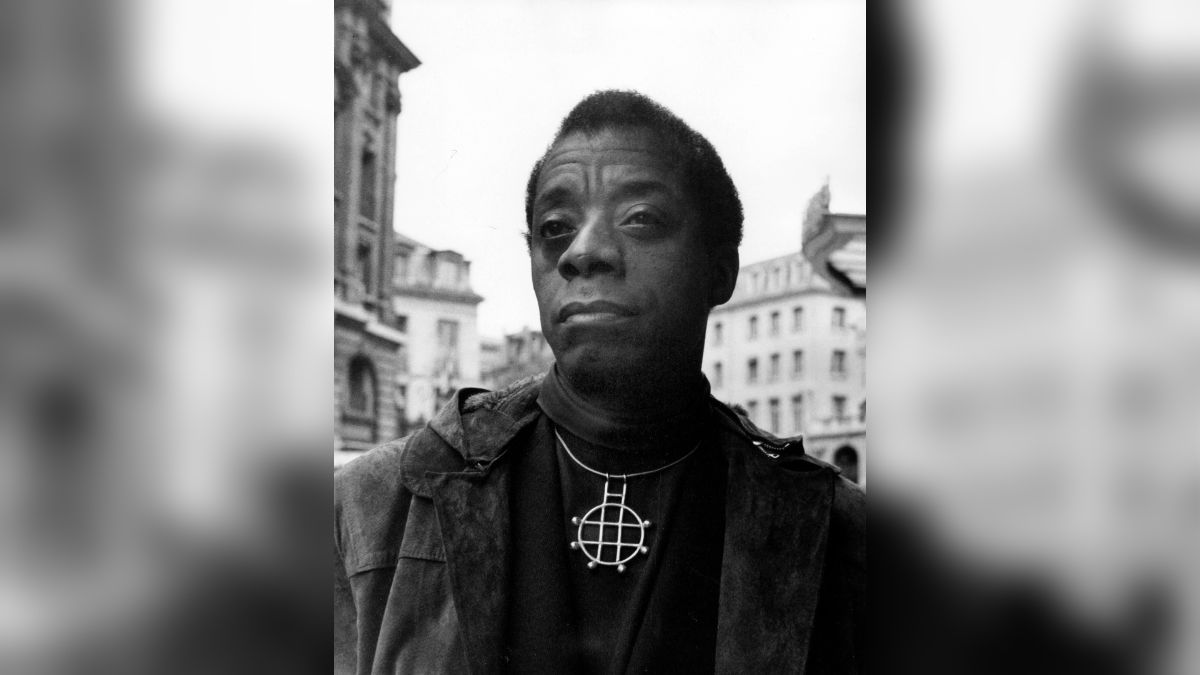

El escritor y activista neoyorquino James Baldwin. | Keystone Pictures USA

De un clásico se suele decir que lo es porque sus lecturas, sus posibles interpretaciones, nunca se agotan. No pierde la capacidad de dialogar con el lector, de provocarle algún tipo de reacción, emocionar, estimular, deleitar. El clásico resiste al tiempo e incluso se beneficia de él; la primera recepción no dicta sentencia, el público coetáneo no siempre capta la amplitud de matices. Cada época, cada cultura, cada individuo tiene sus sesgos; y a veces sucede que una sociedad no está preparada para entender o valorar la creación como es debido. La proliferación en los últimos años de mujeres escritoras y de autores de minorías étnicas e identidades LGTBI+, junto con la recuperación de otros tantos con frecuencia ignorados en su día, no es más que la reacción a esa ceguera social que no supo ver, no supo escuchar. Sin embargo, ellos siguen hablando. Al menos, los buenos.

Entre ellos, James Baldwin (Nueva York, 1924 – Saint-Paul-de-Vence, Francia, 1987), un autor que está siendo recuperado en España en los últimos años. En su trayectoria destacan novelas como El cuarto de Giovanni (1956), pionera por su retrato de la homosexualidad e inspirada en sus propias vivencias, o El blues de Beale Street (1974), una historia de amor en una sociedad donde la discriminación racial y la corrupción del sistema judicial rigen el destino de la pareja protagonista. Criado en el barrio de Harlem, Baldwin es reconocido asimismo por su activismo a favor de los derechos civiles de los afroamericanos, ámbito donde se codeó con gente como Martin Luther King y Malcolm X, además de escribir ensayos de referencia como Nadie sabe mi nombre (1961) o La próxima vez el fuego (1963), también recuperados recientemente.

Su último libro traducido al castellano es Ve y dilo en la montaña (1953; Sexto Piso, 2025, trad. Isamel Attrache), la novela con la que se dio a conocer, que, como tantas óperas primas, tiene un importante fondo autobiográfico. La narración comienza con las andanzas de John Grimes, su alter ego, un adolescente afroamericano de Harlem en pleno despertar al mundo de los adultos. La pobreza familiar, la difícil relación con el padre y la omnipresencia de la abnegación religiosa son los tres ejes que marcan la forja de su identidad. Pese a sentirse constreñido por la tutela paterna, a la vez se le conmina a seguir los pasos del padre como predicador. Baldwin no llegó a conocer a su padre biológico, y la figura paterna del libro se inspira en el adoptivo, un hombre estricto de fuertes valores religiosos con quien la convivencia era muy complicada.

En las siguientes partes, la narración da un doble giro al pasado y a la espiritualidad: construidas en forma de «oración», cada parte se adentra en la historia personal de sus antepasados, haciendo real aquello de que para entender quiénes somos tenemos que saber de dónde (de quién) venimos. Esas historias, en las que los personajes femeninos adquieren relevancia, ponen de manifiesto los conflictos producidos por el desarraigo, los abusos policiales contra los negros, el alcoholismo, el acoso sexual o la violencia. Además de realizar una radiografía social que abarca casi medio siglo –de finales del siglo XIX a los años treinta–, esta estructura tiene la inteligencia de no centrar todo el dramatismo en un único personaje y mostrar cómo la discriminación no es personal ni circunstancial, sino que se halla integrada en el sistema hegemónico y se sucede generación tras generación.

La forma de oración, por otro lado, no esconde su vertiente religiosa o espiritual. Ese Baldwin, ese John Grimes de 14 años, estaba marcado por la herencia familiar, la tradición de acudir a la iglesia, el núcleo social por excelencia de la comunidad. El chico carece de otros referentes (a saber: los estudios, el arte, los viajes, las otras culturas) sobre los que proyectarse, por lo que emprende su búsqueda por el único camino que conoce. Es ahí, en la plegaria, donde el joven experimenta su particular revelación, donde se halla a salvo, donde encuentra el sentido de la existencia, al menos en aquel punto de su vida. Si repasamos la biografía de Baldwin, él mismo se convirtió en predicador en su juventud, aunque aquella vocación estuvo llena de ambivalencias.

En el momento de escribir esta novela, Baldwin ya había renegado de su fe: se marchó de Estados Unidos para llevar a cabo la transformación interior que le permitiría estar en armonía consigo mismo. En 1948, se instaló en París, donde participó en el movimiento cultural de la rive gauche y comenzó a vivir su sexualidad de forma más libre. A partir de entonces, la mayor parte de su vida transcurrió en Francia, si bien en su obra no dejó de mirar hacia su tierra natal; sabía que la distancia, el contacto con el extranjero, puede proporcionar la perspectiva necesaria para volver a mirar el lugar de donde venimos con más lucidez.

Gracias a la ayuda de Richard Wright, el primero en detectar su talento y avalarlo para conseguir una beca que le permitió concentrarse en la escritura, Ve y dilo en la montaña pudo ver la luz. Una primera novela nada ingenua, que es mucho más que una tentativa incierta de escritor primerizo. Baldwin, de formación autodidacta, iba aventajado en algo de lo que la enseñanza superior carece: la calle, la gente corriente, su lenguaje, sus trifulcas. En este libro el autor se revela como un narrador magistral, con oído para los coloquialismos, una voz correosa e incisiva que retrata ese mundo de familias heridas y muchachos desamparados con crudeza e intensidad, sin endulzar nada.

Esta dimensión social convive con las resonancias bíblicas, por cuanto estos eran los cimientos sobre los que se sustentaba la comunidad. Este asunto, en el contexto laicizado de gran parte del Occidente actual, tal vez explica por qué la novela no cuenta con la popularidad de otros libros del autor; aun así, constituye una pieza clave para entender su evolución personal y su trayectoria como narrador. Tampoco entra, como en El cuarto de Giovanni, en el tema de la sexualidad; sí está presente, en cambio, otro rasgo que sería distintivo de su obra: la denuncia del racismo, la exposición del odio y la violencia sin paliativos, la actitud combativa del muchacho que no se deja amedrentar y lucha por sus principios, por escapar de la atmósfera opresiva.

Escritores de la talla de Toni Morrison, Maya Angelou, Ta-Nehisi Coates, Colm Tóibín, Jesmyn Ward o Roxane Gay han reivindicado a este autor que se presentaba a sí mismo como «feo, negro y pobre». Ocupar los márgenes vitaminó su mirada como narrador, le dio una óptica ausente en el discurso dominante del hombre blanco, heterosexual y rico. Hoy las conciencias han despertado, el clima es más receptivo a las voces tantas veces silenciadas. Y la voz de Baldwin, qué duda cabe, sigue siendo perspicaz, inteligente y subversiva. Ve y dilo en la montaña brilla como novela sobre infancias rotas, soledad, represión y conflictos identitarios. Ese chiquillo perdido de Harlem era ya, desde el comienzo, un escritor excepcional.