Leonardo Padura: «En Cuba solo hay una industria que funciona, la del control»

En ‘Morir en la arena’, el novelista aparca a su detective Mario Conde para escribir la crónica de su generación

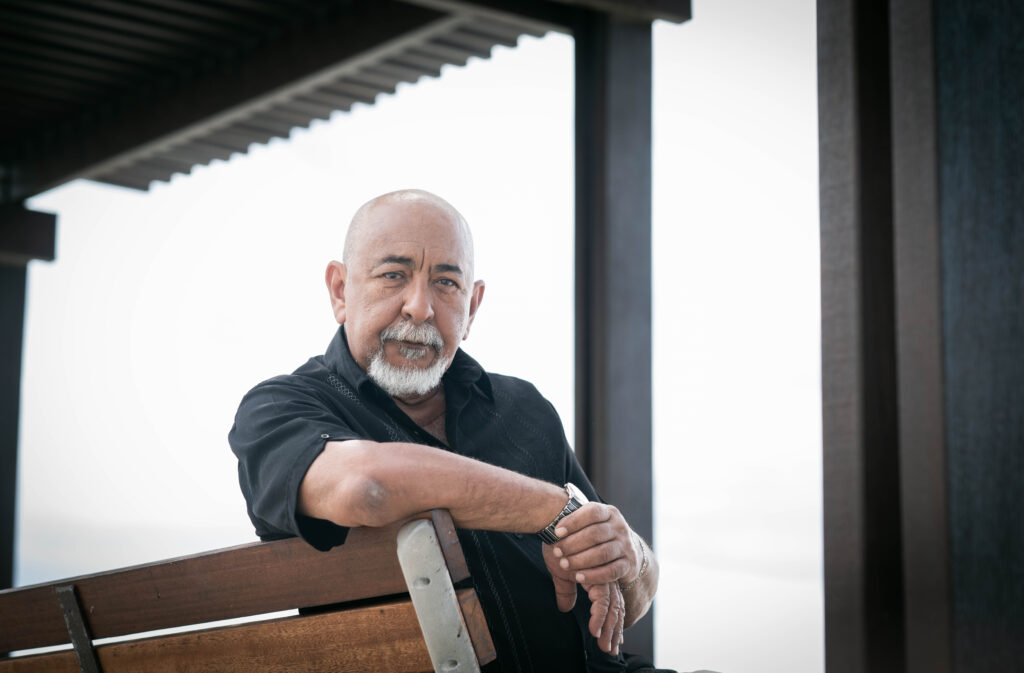

El escritor Leonardo Padura.

Morir en la arena (Tusquets), de Leonardo Padura (La Habana, 1955), es un libro triste, muy triste. Con fragmentos de una luz que se niega a apagarse, pese a todo. Describe la estafa a una generación, la suya, a la que prometieron el paraíso en la tierra del comunismo a cambio de la libertad. Frisando los 70 años, hace ya mucho que descubrieron que todo era mentira, pero una «industria del control» los mantiene atados a un prólogo absurdo de miseria.

Padura se hizo un nombre con las novelas negras de su detective Mario Conde, y podría haber escapado de Cuba como tantos otros, pero sigue viviendo en su barrio de siempre. Aunque no se queja y reconoce que publicar en una editorial extranjera lo convierte en un privilegiado, se traga los cortes de luz y el desabastecimiento y la decadencia y la tristeza, sobre todo esa tristeza infinita de ver a su gente descomponiéndose en la miseria. Pero se queda.

Uno de los personajes de Morir en la arena, que la vertebra aunque no sea su principal protagonista, es un escritor que se enfrenta al último y definitivo miedo: el olvido. «A menos que yo me decida a vencer todos mis miedos y me atreva a escribir la crónica de una derrota». Eso es este libro. Mario Conde apenas aparece en un cameo, como uno más de ese grupo de maravillosos perdedores que, narrativamente, se arremolinan en torno a un parricidio. Tres décadas después, el asesino sale de la cárcel con una enfermedad incurable y su familia lo espera con la lógica inquietud.

«La idea de esta novela surgió sencillamente de una observación de la realidad que está sufriendo Cuba, y sobre todo de la preocupación por el destino final de una generación que, después de tanto trabajar, se encuentra empobrecida, con muchas carencias», dice Padura en Madrid, donde promociona su novela. «Mi literatura siempre tiene una mirada generacional. El personaje de Mario Conde es más visible, pero ya en novelas anteriores, Como polvo en el viento por ejemplo, aparece lo que ellos llaman ‘el clan’, gente de mi generación, tanto los del exilio como los que se quedan».

Arrancar con algo tan tremendo como el parricidio suena bastante metafórico en una Cuba secuestrada por un régimen demasiado parecido a un padre tiránico y maltratador. «Para darle una densidad dramática mayor a la novela, decidí incluir la historia real de un parricidio en una familia muy cercana: el hermano del parricida es muy amigo mío. La transfiguré mucho, utilizándola como motor para continuar las reflexiones que he venido haciendo a lo largo de otros libros sobre ese destino generacional».

La perversión de la utopía

No oculta Padura que, entre sus obsesiones, está «la posibilidad de escribir una crónica sobre la Cuba contemporánea, junto con temas como la perversión de la utopía, que aparece en El hombre que amaba a los perros, la libertad individual en Herejes, la represión de los intelectuales en Personas decentes o la diáspora en Como polvo en el viento». En definitiva, «un sistema que esta novela desarrolla en un sentido más específico». ¿Podríamos hablar de algo tan definitivo como una conclusión? Padura duda. ¿Un resumen, mejor? «Sí, un resumen… Y una conclusión, puede tener esa lectura. Pero no sé hasta qué punto, depende mucho de qué pueda escribir en los próximos años».

En cualquier caso, se trata de algo diferente. «Pudo haber sido la investigación, 30 años después, de lo que ocurrió la noche del crimen, pero no quería escribir una novela de Mario Conde porque en ellas ya hay una mirada irónica que condiciona el libro, y aquí quería otra mucho más desgarrada, triste, pesimista, derrotada». La gran definición de Mario Conde, recuerda, sigue siendo la «un niño vencido, pero no derrotado». Y en Morir en la arena la derrota es total. O no…

Tampoco hablamos de literatura del yo. Padura, por ejemplo, niega ser Fumero, el escritor amigo de la familia protagonista que se plegó a la doctrina del régimen para prosperar y ahora busca redimirse. Aunque Padura no juzga. «Yo pude haber sido Raimundo Fumero, pero tuve la enorme suerte de que en un momento clave de mi carrera se me abriera la puerta de una editorial en España. Eso me ha permitido escribir de una manera mucho más libre de la que normalmente tienen los escritores cubanos que viven en Cuba y tratan de publicar sus libros en editoriales cubanas».

El régimen intenta que no circulen por la isla, pero no puede evitar las copias piratas, como contó el autor por aquí hace un par de años. Aunque huye de victimismos, Padura tampoco esquiva la denuncia de la represión de intelectuales que vivió en primera persona, sobre todo en sus inicios, en los años 80. Precisamente una subtrama de Morir en la arena describe la caída del Muro de Berlín, de la que el parricida es testigo durante una estancia en la RDA. Tras el derrumbe soviético, Cuba vivió años muy difíciles, el llamado «periodo especial», pero el régimen no cayó y la gente pareció acostumbrase a absurda prolongación de la nada.

Supervivencia

El personaje de Fumero da voz al último capítulo en forma de un «epílogo» que se le «revela como un final vulgar, anticlimático, aunque también inevitable y hasta humillante». Se refiere a la trama, por cuestiones que no destriparemos aquí. Nos quedamos con el rumor de fondo que sugiere el epílogo, de una coherencia estructural narrativamente exquisita. «Esas vidas son antidramáticas. Lo que les queda es la supervivencia». Sin embargo, hay una posible redención. En Fumero como escritor y en lo que puede salvar. Amor. Amistad. La gente.

Hay que tener un corazón de piedra para no querer a los personajes de Morir en la arena. Pese a (o precisamente porque) a veces no pueden disimular sus contradicciones. Un buen ejemplo es Humbertico, el próspero hijo de Fumero. Padura lo contextualiza en «la trama social cubana que empezó a dilatarse a partir de los años 90: desde una gran homogeneidad inicial, del gran bolsón de pobreza empiezan a surgir unos pequeños destellos de riqueza, un 2%, 3% de la población que, sin ser multimillonarios, viven mucho mejor que el resto». Pero Humbertico es algo más. Bastante perturbador, por cierto. «En él fusiono dos personas reales: un joven emprendedor y un babalao [una especie de sacerdote del sincretismo yoruba], que tiene algunos negocios. Uno me dio la esencia comercial y el otro la religiosa. Y no tiene ningún sentido condenar a Humbertico, porque los problemas de la sociedad no los crea él, sino que él florece a partir de ellos, que surgen de carencias de carácter tanto espiritual como material».

Pero se aprovecha. Su padre lo defiende alegando que nadie tiene derecho a pedirle a los cubanos que se conviertan en mártires. Algo parecido pasa con los exiliados. Los hijos de la generación protagonista de la novela mandan dinero para que sus padres sobrevivan y, en el momento clave de la trama, visitan la isla con una dolorosa mezcla de sentimientos. «En los últimos cuatro o cinco años han salido de Cuba alrededor de 1.200.000 personas, un 10% o 12% de la población. Pero salieron los que pudieron, no los que quisieron. El viaje por la ruta de los coyotes [a EEUU vía Nicaragua], por donde salió la mayoría, costaba 10.000 dólares. ¿Quién tenía 10.000 dólares? Los que pudieron vender una casa o un automóvil o los recibían de un pariente desde fuera de Cuba».

Los que se quedaron viven en un epílogo absurdo. «El gran problema es que la gente ya no confía en las soluciones colectivas. Una vez hubo un Estado protector del que provenía todo lo que podías tener: desde el pan con que desayunabas por la mañana hasta la posibilidad de acceder a un automóvil o una casa: en 1997, para comprarme un coche con los dos millones de pesetas del premio Café Gijón tuve que conseguir la autorización escrita de dos ministros». Un absurdo orweliano… que ahora, además, ni siquiera funciona: «Ese Estado protector se ha ido llenando de agujeros por su propia incapacidad, sobre todo económica, y la gente tiene que buscarse la vida como puede».

Luchar contra un muro

La pregunta resulta inevitable. ¿Cómo es posible que sigan los mismos en el poder? «Porque en Cuba hay una industria que funciona: la del control. El Estado tiene el control de todos los medios importantes y, si intentas luchar contra él, vas a chocar contra un muro demasiado fuerte, con consecuencias personales muy duras». El espectro del muro de Berlín sigue destrozando las vidas de los cubanos, pero Padura no se rinde. «Está cada vez más escorado, como el muro que divide la casa» de los protagonistas, a punto de caer víctima del tiempo y, sobre todo, del amor.

Quizá por eso Padura no se va de su barrio. «Me mantiene el deseo de estar cerca de una realidad que es mi cultura, mi manera de entender la vida. Y la familia, con una madre y una suegra ancianas. La casa donde yo vivo es la casa donde nací y con la que tengo una relación sentimental muy fuerte. En el patio están enterrados todos los perros que he tenido en mi vida. Cuando llegué de la clínica, debajo de mi cuna había un perro. Prín se llamaba. Desde él hasta Chorizo, todos están en ese patio. Te podrás imaginar las raíces que tengo yo ahí».

Maravillosa idea de la patria, a resguardos de interesados vendedores de ideología y humo y control. «Mira, para mí el concepto de patria no tiene nada que ver ni con la bandera ni con el himno ni con el escudo. Tiene que ver con mi casa». La verdadera protagonista de Morir en la arena es una casa traumatizada por el horror de un parricidio que sus moradores no terminan de entender. Un enigma para el que no estaba preparado ni el mismísimo Mario Conde. Necesitaba un narrador puro y duro. Con perros leales e inmortales a los pies.