Hanif Kureishi, la escritura como resistencia

El escritor y guionista británico publica ‘A pedazos’, su desgarrador testimonio tras haber quedado parapléjico

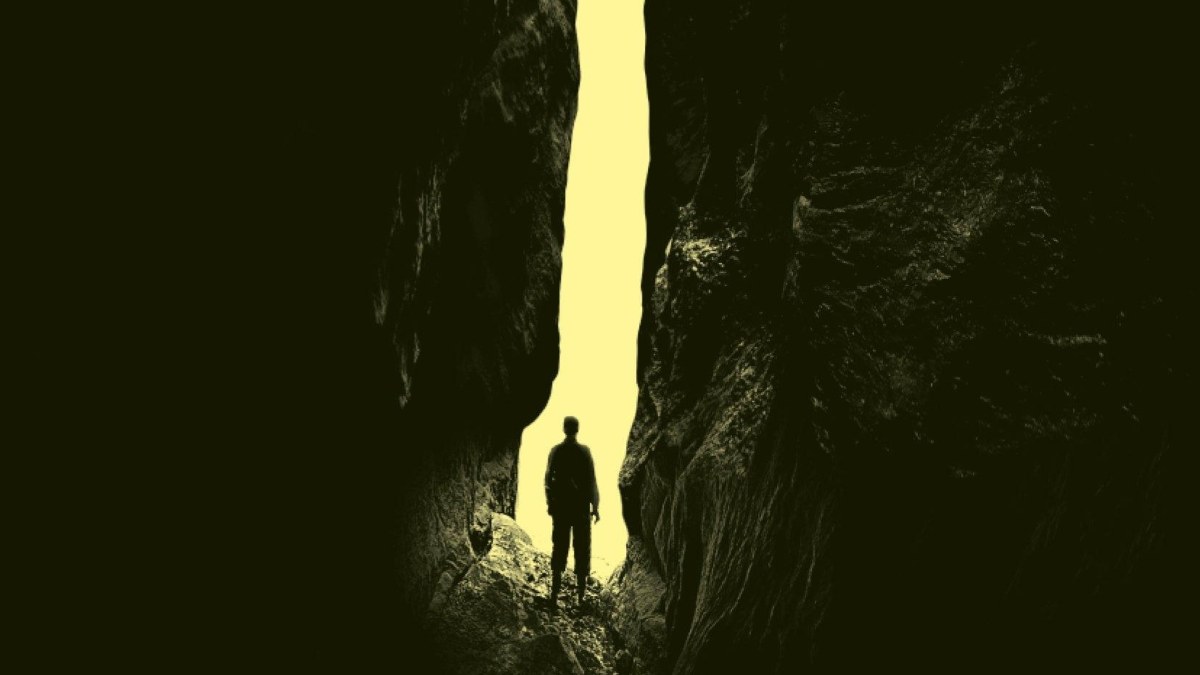

Detalle de la portada de 'A pedazos'. | Anagrama

Hanif Kureishi (Londres, 1954), hijo de una inglesa y un paquistaní, es un polifacético escritor británico, autor de novelas, piezas teatrales y guiones cinematográficos. Menos renombrado que otros narradores ingleses de su generación, como Ian McEwan, Julian Barnes, Martin Amis o Kazuo Ishiguro y, por supuesto, menos popular que su amigo Salman Rushdie, con el que tiene tantas cosas en común, Kureishi cuenta en su haber, no obstante, con sonados reconocimientos. Autor de novelas de gran calado, como El buda de los suburbios o, en menor medida, Intimidad, obtuvo paradójicamente más reconocimiento mediático por los guiones de dos famosas películas de Stephen Frears, Mi hermosa lavandería y Sammy y Rosie se lo montan.

El mundo que describe Kureishi, en forma libérrima y descarnada, es el ambiente multicultural de la Inglaterra posterior a la sacudida de la política autoritaria y liberal de Margaret Thatcher. Un contexto de profundas transformaciones económicas, sociales y culturales que afectan de manera desigual a los individuos en función de su procedencia étnica, su formación educativa, sus posibilidades económicas y su adscripción sexual. No es extraño por ello que sus temas recurrentes hayan sido la inmigración, la xenofobia, la sexualidad o la búsqueda de identidad, siempre con un enfoque rompedor que le ha hecho acreedor a la caracterización de cronista de la transgresión.

Autor siempre inquieto, Kureishi ya había dado un giro notable a la trayectoria antedicha con Intimidad, protagonizada por un varón de clase media y mediana edad, misógino y egocéntrico, que muchos entendieron como autorretrato o alter ego. Pero la vida le tenía reservado otro giro mucho más dramático. El 26 de diciembre de 2022, mientras pasaba la Navidad en Roma con su pareja, Isabella, Kureishi sufrió un desvanecimiento y se desplomó. Al recuperar la consciencia, se encontró en el suelo, rodeado de un charco de sangre, incapaz de hacer movimiento alguno. Trasladado de modo urgente al hospital, se le diagnosticó una parálisis integral: había quedado parapléjico.

«No puedo mover ni los brazos ni las piernas. No soy capaz de rascarme la nariz, llamar por teléfono o comer sin ayuda». Estas palabras, que describen su estado físico, no las escribe obviamente él, incapaz de sujetar un bolígrafo, sino que se las dicta desde la cama del hospital romano en la que está postrado, a Isabella, que las teclea en su iPad. La transcripción de sus palabras a lo largo de los días, semanas y meses que permanece en esa situación es lo que conforma su nuevo libro. Como dice la letra de la conocida canción, «la vida te da sorpresas»: nunca pensó el versátil Kureishi darle un giro tan radical a su obra.

A pedazos (Anagrama, traducción española de Mauricio Bach) es el acertado título elegido para ese desgarrador testimonio. A pedazos es como se siente Kureishi, no ya solo por su cuerpo roto sino por la terrible disociación entre su mente incólume y su cuerpo desplomado e inservible. «Es increíble lo que cuesta algo tan sencillo como andar cuando no eres capaz de hacerlo. Qué extraordinaria cantidad de actividad muscular se moviliza, por ejemplo, para dar cuatro pasos en un pub, acercarse a la barra y pedir una pinta de Guinness». O, por decirlo en términos taxativos, como quien se encuentra ante una condena: «Es agónico ser yo».

Dependencia absoluta

Pero A pedazos también es el reflejo o catalogación precisa de la estructura del propio libro, constituido por retales (reflexiones, recuerdos, descripciones de la cotidianeidad hospitalaria), dentro de la limitadísima vida en la que está confinado el paciente. Paciente, nunca mejor dicho, y con todas sus consecuencias. «Envidio a los que pueden rascarse la cabeza. Envidio a los que pueden anudarse los cordones de los zapatos. Envidio a los que pueden sostener una taza de café». En oposición a lo que denominamos vida normal, Kureishi se reconoce inválido, lo que le sume en una desesperanza atroz, «experimentando esa terrorífica sensación del relato de Edgar Allan Poe de ser sepultado en mi propio cuerpo».

Más allá del estricto estado anímico de la comprensible desesperación, la incapacidad para hacer cualquier movimiento y satisfacer la más mínima necesidad conlleva una dependencia total y absoluta que resulta, no ya incómoda hasta lo insufrible, sino indigna y humillante. En este sentido, Kureishi no ahorra detalles escatológicos. «En cuanto a mi culo, os fascinará saber que sigo sometido a dos enemas por semana, lo cual es doloroso y embarazoso», dice en una ocasión. Y señala también: «Cada cuatro horas un enfermero me introduce un tubito por el pene para succionar la orina. Por las noches es horrible, porque estás dormido y te despiertas de repente con la mano de un enfermero en los huevos».

Sin llegar a ese punto, simplemente «conseguir que te rasquen no es tan sencillo como parece». Todo ello conlleva un estado permanente «de pánico, angustia y lágrimas», que propicia que el deseo más ferviente sea «escapar de mí mismo». Aun así, el paciente se propone por todos los medios «evitar la autocompasión». Para ello extiende la mirada a su entorno y procura ver más allá de sí mismo y de la postración a la que está sometido: «Si solo ves telediarios y programas de televisión, puedes acabar pensando que el mundo es un lugar cruel, habitado por criminales codiciosos y narcisistas».

No es así. Basta con fijarse en el ambiente del hospital, en este universo donde enfermeros, médicos y rehabilitadores hacen todo lo posible para aliviar el sufrimiento de sus semejantes. Cuando contemplas el trabajo colaborativo que se hace aquí, reflexiona el enfermo, «el mundo se convierte en un espacio de belleza, cooperación y respeto». Kureishi se siente en deuda. Es más, en una deuda que nunca podrá saldar, y que por lo menos debe producir un agradecimiento sin límites. «Los demás hacen cosas por mí y yo no puedo corresponderles, salvo con mi gratitud. No parece un intercambio muy equilibrado. Pero me llega al corazón».

«Somos lo que nos contamos»

Y este reconocimiento se traslada de nuevo al propio yo, que adquiere de este modo una entidad que trasciende la dimensión física o material. No estoy hablando de una perspectiva espiritual o religiosa, que el autor no menciona más que para rechazarla, sino al yo como ser consciente y, sobre todo, a su manifestación más emblemática, su capacidad para representar el mundo y habitarlo, de una manera que solo el ser humano puede hacer. «Al menos no he perdido lo que siempre ha sido lo más importante para mí: la capacidad de expresarme». Luego Kureishi corrige esa plasmación personal y la eleva a lo universal: «Los seres humanos somos aquello que nos contamos».

La escritura se convierte así no solo en la forma de explicar el mundo y, en particular, esa prisión vital a la que Kureishi se ha visto confinado, sino también y muy especialmente, la forma más eficaz de resistencia ante la adversidad. Podría expresarse de manera sencilla, casi trivial. «Tenía una vida plena y placentera, y de pronto un día sufrí un accidente y esa vida se terminó». Pero también podría manifestarse de este otro modo: somos mortales y somos bien conscientes de ello, pero nunca estamos suficientemente preparados para la ejecución.

La aceptación puede revestirse de sarcasmo: ¡quién lo diría, el mundo es un lugar peligroso! Suceden cosas inesperadas y una buena parte de ellas nos lesionan. «Si no quieres sufrir graves lesiones o morir, evita los lavabos, las escaleras, los jardines y las calles». El mundo «es una máquina de matar». En serio, un accidente, como la vida en su conjunto, es solo «puro azar», sin significado alguno. Aceptarlo así no supone rendirse, sino todo lo contrario. No es expresión de debilidad sino de fortaleza: «De hecho, soy más fuerte ahora como inválido», confiesa Kureishi.

Un año después del accidente, cuando termina el libro, el paciente ha mejorado algo y puede estar en su casa, pero básicamente su situación permanece estacionaria. Apenas puede moverse, pero ahora en cambio sabe mucho más. Sabe, por ejemplo, que la escritura le ha salvado. Y le ha hecho comprender que el destino humano se parece mucho a alguien que camina tranquilamente hacia el desastre. Aun así, concluye, «no pienso hundirme; sacaré algo valioso de todo esto».