Chaves Nogales y el combate (británico) contra la influencia nazi en Iberoamérica

El Paseo publica la segunda entrega de las crónicas de guerra del escritor sevillano, dedicadas a España y América

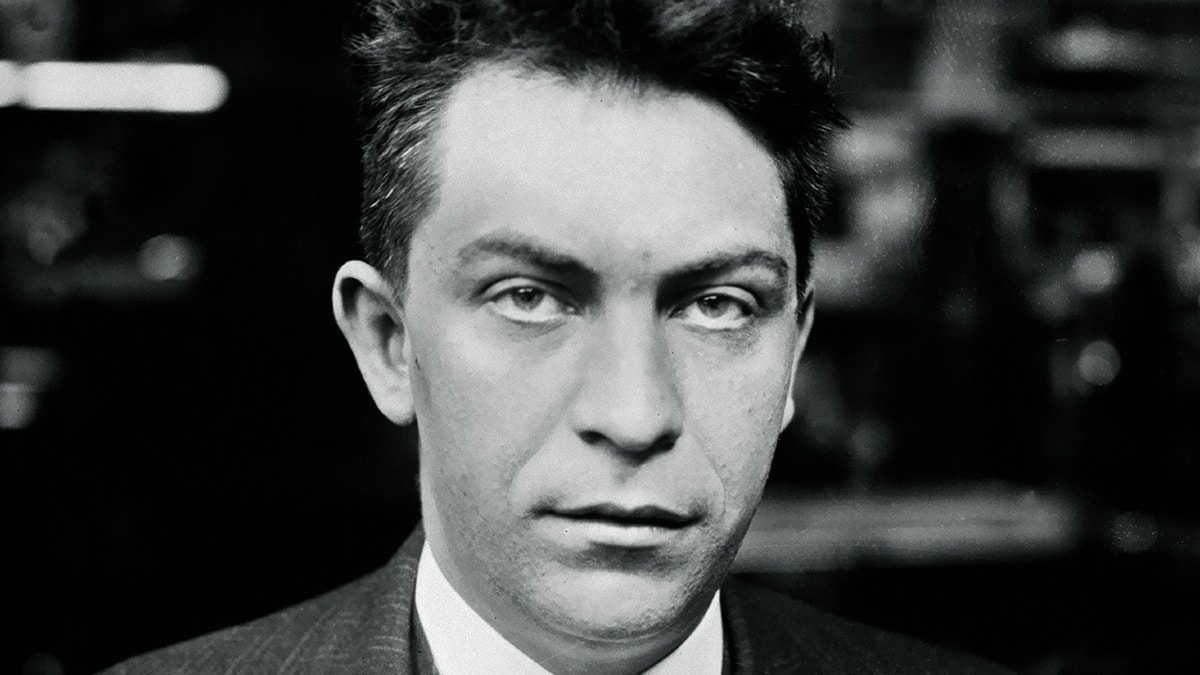

El periodista y escritor Manuel Chaves Nogales.

El periodismo se debe a la verdad y el resto, por parafrasear L’Art poétique (1874) de Paul Verlaine, es literatura. La frontera entre estas dos formas de escritura son expresas, aunque entre ambas también exista un territorio ambiguo que, en general, tiene más que ver con los hechos de estilo que con los hechos reales. Si algo es de interés general y sucedió de una determinada manera, al margen de cómo se narre, es objeto del periodismo. Si no ocurrió, por mal que se cuente, es ficción. La literatura puede habitar indistintamente en ambas orillas, pero es un error confundir —y juzgar— ciertos textos como exactos porque su verdad poética así lo enuncie.

La segunda entrega de los Diarios de la Segunda Guerra Mundial, editada por la filóloga Yolanda Morató para la editorial El Paseo —que hace unos meses ya publicó en forma de libro y con gran éxito de crítica y público, el primer caudal de inéditos de los artículos escritos por Manuel Chaves Nogales (1897-1944) y que recoge su primer exilio en París, a sueldo para las agencias de noticias, donde tuvo que refugiarse tras huir de España—, plantea un interesante debate sobre esta cuestión. Es ahí donde el periodista sevillano vivió —casi siempre lejos del frente— los episodios y los días engañosos de la súbita invasión nazi. Sus crónicas, condicionadas por las circunstancias —la guerra, la grosera censura, la misión propagandística que tenían las agencias de noticias—, enaltecían la gloriosa resistencia del pueblo francés e informaban (en coherencia con esta línea editorial) sobre la dificultad que los alemanes tendrían para conquistar París.

La historia real sucedió de otra manera: el país galo, como años después, y ya desde Londres, lamentaría el propio Chaves Nogales en La agonía de Francia —donde se impugna a sí mismo—, se rindió sin heroísmo y por comodidad ante las tropas de Hitler. El desenlace histórico de la guerra en Francia, que en apariencia Chaves desconocía y, sin duda, tampoco deseaba, no le impidió (por fortuna) huir a tiempo hacia su segundo exilio en Gran Bretaña. La distancia entre lo relatado y lo ocurrido, sin embargo, no le restaba ninguna de las cualidades literarias a sus vivaces cuadros humanos —la gran aportación de este meritorio rescate editorial consumado por Morató— pero sí sembraba justificadas dudas sobre hasta qué punto la independencia, y por tanto también el mito, de Chaves Nogales se vieron contaminados por las obscenas leyes de la contienda, donde todo el mundo mentía para favorecer sus intereses bélicos.

El escritor sevillano, maestro del oficio, practicó en París un periodismo de aproximación: contó lo que veía —con indudable talento— del mismo modo que Morató, que tradujo sus textos, escritos originariamente en español, vertidos al francés y, por último, volcados al idioma de los periódicos que los publicaron (portugués y castellano), consiguió conservar el estilo de Chaves. Ambos son logros evidentes, pues tanto en periodismo como en filología, incluso en literatura, siempre se trabaja con condicionantes. Decir lo contrario es una ingenuidad. Esta segunda entrega de El Paseo, que reúne 200 piezas publicadas en la prensa iberoamericana, enriquece el legado de Chaves y, al mismo tiempo, insiste en la cuestión de fondo: ¿Qué valor documental y literario tienen estas crónicas, firmadas desde Londres, escritas para la agencia AFI y distribuidas a través de Reuters?

Desde el punto de vista documental, mucho; aunque no necesariamente por su fidelidad a los hechos históricos. Desde la óptica literaria, bastante; sobre todo en lo que se refiere a cómo describe Chaves la vida cotidiana en la capital británica durante el Blitz. Aparecen aquí, igual que en el tomo dedicado a París, excelentes descripciones de Londres durante los bombardeos, el espíritu de resistencia del pueblo británico —antítesis de la conducta francesa— y estampas sobre el infierno y la tragedia que supone siempre una guerra. No sucede lo mismo con otros artículos donde el periodista sevillano relata pasajes generales de la Segunda Guerra Mundial, en especial muchos de los referidos a España e Iberoamérica.

Literatura y propaganda

La tesis de Morató, que dedica a esta cuestión parte de su prólogo, es que la aparente contradicción entre el tono de las crónicas francesas y el desengaño posterior, tras la debacle de París, no es en realidad tal cosa, sino «la consecuencia de no contar con información suficiente sobre este intenso periodo de la vida de Chaves». Sobre los años ingleses, la parte de la biografía del periodista sevillano más desconocida, Morató ya aportó un meritorio retrato en un libro anterior —Los años perdidos (1940-1944), editado por Renacimiento—, donde desvelaba la estrecha filiación entre las crónicas de Chaves y los servicios de propaganda británicos.

Que el escritor sevillano escribiera para agencias que formaban parte de la maquinaria (subvencionada) de difusión aliada no resta poder literario —en los casos en los que este existe y resiste— a su escritura. Morató considera que, dada la «vitalidad» de estas crónicas, su naturaleza propagandística es una cuestión «discutible», aunque el material que aporta en esta segunda entrega, sobre todo en el caso de los artículos sobre la España franquista, no desmiente en absoluto tal interpretación: la literatura escrita con fines propagandísticos puede ser arte, pero rara vez será periodismo.

El valor documental de estos nuevos artículos es, justamente, ver a Chaves Nogales navegar entre su voluntad de independencia (como declara explícitamente en un artículo) y la imposibilidad —en muchos casos, lógicamente no en todos— de hacerlo. El libro describe bien su agonía de Londres, por decirlo en sus propios términos. Se percibe en el tono y en el fondo de muchas crónicas: lejos del frente, el periodista cuenta con indudable maestría el impacto de la guerra sobre el pueblo inglés, pero, en sus análisis políticos se limita, ya sea por las urgencias, la necesidad de entregar una pieza cada día y el contexto en el que —no se olvide— tiene que sobrevivir a toda costa, a repetir muchas ideas como si fueran consignas.

Es probable, aunque no seguro, que Chaves, tras el desastre español y sus sucesivos exilios, creyera buena parte de lo que escribía, pero también lo es que en bastantes de estos artículos prima la obligación de transmitir determinadas impresiones entre la opinión pública de los países americanos de habla hispana y portuguesa, sobre el estilo, en su caso caracterizado (en circunstancias neutrales) por la precisión y la capacidad de ascender desde lo particular a lo universal. «Estos textos —escribe Morató— formaron parte de una estrategia aliada para contrarrestar la influencia nazi en América Latina». Y añade: «También revelan la mirada crítica, empática y profundamente humanista de su autor».

España, títere del nazismo

En efecto, hay crónicas donde ambas cosas pueden conciliarse, en buena medida gracias al talento del periodista, pero en otros casos dicha síntesis deviene imposible porque Chaves, ya sea por voluntad propia o por obligación, que eso queda a juicio de quien lee, renuncia a su habitual perspicacia y asume —incluso de forma acrítica— los argumentarios de los aliados. En muchos de estos artículos recurre a la primera persona —para fortalecer su discurso a través del testimonio personal— pero, en sentido opuesto, desliza insistencias, repeticiones mecánicas, adjetivos militantes, descripciones hiperbólicas o silencios que sugieren que sufría en su fuero interno con las contorsiones argumentales a las que le obligaba su tarea.

De ahí su idea de crear su propia agencia de colaboraciones, la Atlantic Pacific Press, al margen de su labor en la AFI. Se nota, especialmente, en las crónicas españolas, donde aparecen abundantes extrañamientos. Por ejemplo: España se presenta (a ojos de los lectores americanos) como títere del nazismo. Al régimen de Franco no se le identifica siempre como una dictadura y se defienden hipótesis (peregrinas) como que Falange —en esa fecha sometida y convertida ya en el brazo político del franquismo tras el decreto de unificación con la JONS, tan criticado por los camisas viejas— estaba perdiendo su predicamento social en favor del estamento militar —«germanófilo, pero no nazi»—, o que Hitler consideraba apoyar una quimérica restitución de la monarquía. En definitiva: la España franquista como sufridora de Alemania, en lugar de como un aliado colaboracionista.

Es cierto que entre las distintas fuerzas políticas del franquismo no existió nunca coincidencia plena, pero estas disidencias —que nunca cuestionaron la hegemonía jerárquica de Franco— se debían más a una batalla interna por cuotas de poder e influencia que a discrepancias con la política exterior del régimen, que no enfrió su apoyo al Eje hasta que entendió que Hitler iba a perder la guerra, en 1945. Chaves muestra cierta obsesión por presentar el caso español como una «advertencia para los pueblos latinoamericanos» y rubrica algunas crónicas anómalas (ilustrativas, en cualquier caso, de los límites con los que tenía que trabajar, sometido al lápiz de la censura británica) sobre las huestes de la División Azul, a las que llama «tropas expedicionarias españolas» en vez de describirlas como un ejército de voluntarios falangistas dirigido por Agustín Muñoz Grandes, un general no precisamente monárquico y abiertamente reaccionario.

El contraste entre estas crónicas y los artículos del Chaves clásico, incluso los de sus años primerizos, queda patente gracias a la antología Gente del Sur que, con selección y edición de Ignacio F. Garmendia —que firma un prólogo soberbio—, también publica El Paseo. Este segundo libro, donde se reúnen una parte de los artículos de Chaves sobre Andalucía, desde sus tempranas colaboraciones en la prensa sevillana (El Liberal, El Noticiero sevillano) a fragmentos de su primera obra (La ciudad), pasando por sus reportajes sobre asuntos como la Semana Santa, la cuestión agraria o el problema social en el Sur de España, retratan tanto al Chaves Nogales que comienza su carrera en los periódicos locales como al periodista que brilla con luz propia en cabeceras como El Sol o Heraldo de Madrid, en revistas como Mediodía y Estampa o en el semanario España. Es el Chaves que combate la imagen frívola y superficial de la Andalucía de pandereta y aquel que —en lo que constituye el mayor hallazgo de esta antología— encarna por primera vez, y sin esfuerzo, el afortunado tránsito que va desde el idealismo (sevillano) hasta el realismo de la Andalucía irredenta. Un Chaves efervescente y absolutamente libre de ataduras.