Una salva de honor por Blas de Umbe

«Mario García-Atucha traía una novela bajo el brazo, pero tenía, sobre todo, un aire, un aura, algo especial»

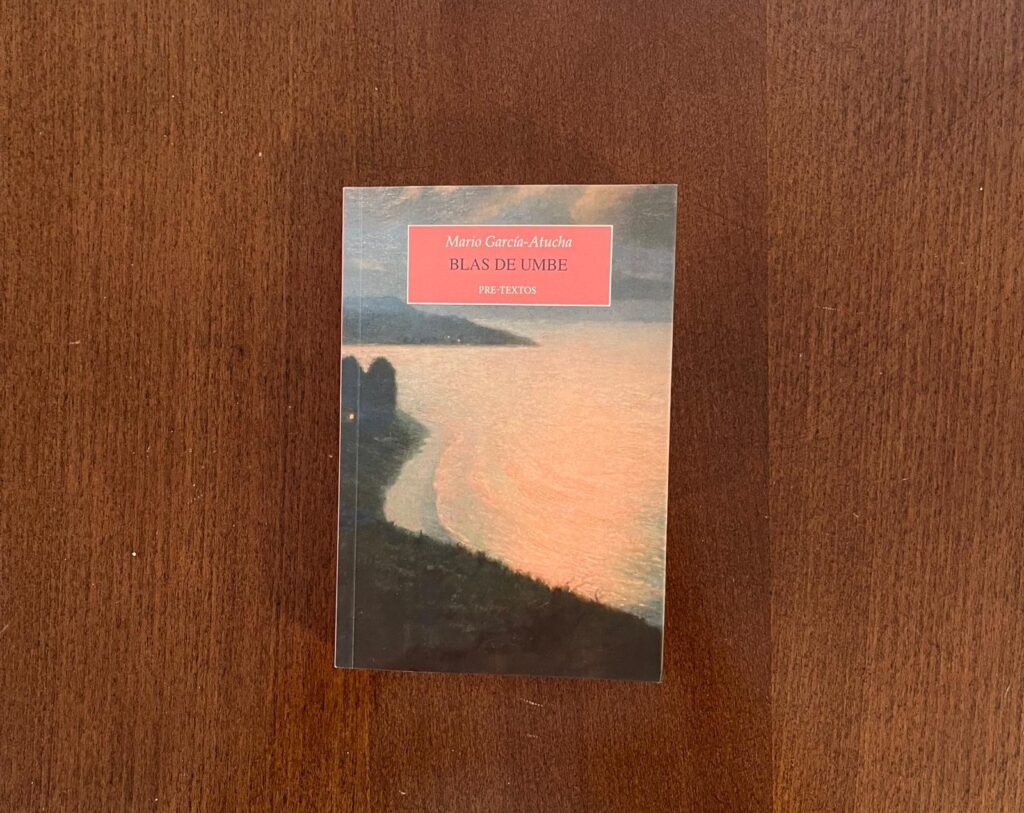

Imagen de archivo de la playa de Laga, en Ibarranguelua (Vizcaya). | Wikimedia Commons

Hasta hace seis o siete años la del crítico de libros era una vida exigente pero llevadera, entretenida y grata. Había mucho que leer, mucho que toquetear, pero se hacía, y se hacía con gusto, durante muchas horas pero a un ritmo sereno, humano, y las cosas, mal que bien, se iban cumpliendo de un modo racional.

De un tiempo a esta parte todo se ha vuelto demasiado frenético. Se ha instalado en el paisaje editorial una ansiedad que por días se hace insoportable: hay formas de promocionarse o presionar que, por agobiantes, deberían reprenderse, y se intuyen por ahí incluso rencores agazapados y represalias en marcha. Hay gente convencida de que si su libro no ha sido un nuevo El infinito en un junco es solo porque tú no lo reseñaste, y dan por supuesto, además, que lo hiciste precisamente para eso, por envidia, por mala voluntad, con ganas de boicotear o de oponerse.

Aquellos a los que reseñaste algo hace años dan por hecho que ya estás comprometido a escribir sobre todo lo que escriban, de modo que cualquiera puede imaginar lo que esperan los amigos, conocidos y saludados de toda la vida o, ahora, los contactos de las redes sociales. Los likes son vinculantes: la cortesía digital o la perseverancia en corazonear y megustear implican que uno debería recibirles, saludarles y aplaudirles (aunque escriban novelas de ciencia-ficción, o distopías, o, todavía peor, novelas sobre mujeres que se van a un pueblo a encontrarse a sí mismas tras algún trauma), y si no es que hay algún motivo oscuro por el cual no lo haces, alguien te ha hablado mal de ellos y exigen saber de qué se trata. Otros, mientras tanto, concluyen que, como no has leído su libro, entonces es que no lees nada.

Alguna vez has explicado que te gusta estar atento a lo que se escribe en tu ciudad, en la que no vives, de modo que por ese flanco llegan nuevos chantajes: simplemente, has de leerme, porque coleccionas libros de tu tierra y tienes un sitio específico donde comentarlos. Además, reseñas poesía y novela y ensayo, aunque en realidad lo tuyo es la Edad de Plata, de Galdós a Ridruejo, así que el aluvión es total, una ciclogénesis de libros acompañada por sus correspondientes cartas, sus mensajes por privado, sus declaraciones de admiración, sus ruegos. Lo decía Bellow: «primero te adulan, luego te suplican, al final te amenazan o te insultan». Y todo cuando tú estás convencido de que la crítica ha de vivir totalmente sometida a la creación, como parece lógico. Nunca un autor de literatura debería salir a la búsqueda de repercusión crítica. De lectores, todavía, entre otras cosas porque los editores lo exigen, pero ¿de reseñas? De ninguna manera. Lo sano es que los novelistas desprecien a los críticos (o, por lo menos, que finjan hacerlo), es lo que ocurría cuando el mundo era normal.

Y entre los libros editados llegan, cada tres o cuatro días, manuscritos. No solo muchos más libros con ISBN de los que puedes leer sino folios encuadernados en canutillo, muchas veces de gente a la que no conoces. Y tú quieres ser amable, quieres mostrarte comprensivo, entiendes que de algún modo han de intentarlo. Pero es imposible.

Y todo este panorama preapocalíptico de arriba viene para explicar que de vez en cuando, cada muchos meses o cada pocos años, sucede algo que de algún modo explica, justifica o hasta redime tanto disparate y tanto exceso y tanto empacho. En mi caso concreto (pues desde luego no andaba hablando de mí), hace un tiempo me buscó y me encontró un tal Mario García-Atucha, un chico muy conocido al que yo, que en cuestiones musicales me quedé (feliz) en los Red Hot Chili Peppers, no conocía, pues nunca había escuchado a Galerna, la aventura musical que él lidera.

Traía una novela bajo el brazo, pero tenía, sobre todo, un aire, un aura, algo especial, una nobleza tímida aleteando bajo esa inconfundible apariencia de seguridad y de arrojo que tienen por sistema los vizcaínos con suerte. Me apresuro a aclarar que Mario no es ningún pijo, ni un chulito, ni un creído, ni un divo, ni alguien que crea haber llegado en absoluto a ningún sitio (que misteriosamente es lo que suelen creer los perezosísimos y analfabetos hijos de quienes han comprado chalés en Getxo y veleros en Lekeitio) sino alguien inquieto, lector, cortés, generoso, curioso, aparte de maravillosamente educado. Interiormente agitado, pero no por ambición sino por curiosidad. Con un punto remotamente casi-carca, tal vez, un pelín conservador, pero que está ahí por admiración y gratitud hacia sus mayores, de los que habla con una envidiable veneración. No se sabe para qué tenemos hijos o nietos, pero, si se tienen, qué bonito ha de ser llegar a merecerse que hablen de nosotros como él habla de su gente, entre la cual están sus amigos, sus compañeros, su novia.

Muy bien. Mario había escrito una novela, que desde el mismo título contenía ya un aire de otro tiempo: Blas de Umbe. Recordaba a esos novelones en los que el nombre del héroe figura al frente, con majestuosidad, con honores, con rotundidad, y la gracia añadida es que el tal Blas es un perro, un chucho sin una raza especial que acaba siendo adoptado por una familia bien avenida y bien acomodada de los valles y las playas de Vizcaya. Él quería que la leyera, que le diera ideas, que la valorara, que le explicase por dónde mejorarla… pero lo que leí era una novela plenamente hecha, madura, equilibrada, y que se presenta como algo casi imponente cuando se termina.

Cuando comencé a leerla comenté con su autor que (¡sin que nadie se asuste!…) me recordaba a las apacibles novelas de Rafael Sánchez Mazas (las Pequeñas memorias de Tarín, particularmente, pero también el Pedrito de Andia…), pero no solo por los paisajes vizcaínos sino por la mirada, por el «alma», por la concepción del mundo y de la familia y de las cosas cercanas y eternas que, como dice hacia el final un personaje, uno busca querer amar. No me extrañó demasiado que él me explicase que, efectivamente, es una referencia narrativa para él, lo cual me llevó entonces a comprobar que Mario tiene un bagaje lector bastante sorprendente para un chico de su edad, y no solo por su cantidad como por su color, por su poca previsibilidad, por no acudir a los libros obvios o comunes sino escarbar en la cultura un poco más solapada o secreta para encontrar las fuentes adecuadas.

Pero su cultura no sería nada sin talento, claro, y en eso tampoco hay problema. Quienes hayan ya comprado y leído la novela, que salió hace una semana editada por Pre-Textos, ya conocen la enorme sensibilidad con la que está escrita, la fuerza que hay en la perspectiva de ese perro tan observador, tan soñador y tan preocupado por todo lo que intuye importante. Los personajes principales están soberbiamente dibujados, mientras que los secundarios aceptan su papel con suficiente maestría, convertidos en arquetipos necesarios en el retablo colectivo, modestamente fundamentales en la búsqueda de trascendencia serena a la que asistimos.

A las reflexiones interiores de Blas y a los diálogos de su familia y de su entorno (adorables las conversaciones entre las muchachas, Paula y Adriana), se añade como tercer pilar de la novela el paisaje, que es contemplado y habitado con una clara concepción de lo sublime, aunque también de lo íntimo, de lo propio, de lo inmediato. Esas montañas y ese mar despiertan la poesía, y no lo digo tanto por los poemas de Unamuno o Aleixandre que emocionan a Paula (y, de rebote, a Blas) como por las propias reflexiones que la novela incluye, y que, por la propia biología que articula las tres partes del texto, tratan inevitablemente de la vida, del amor, de la muerte.

La novela es más o menos extensa pero eso, aparte de necesario, es bueno, sobre todo porque es larga, sí, pero en absoluto es espesa, ni pesada, ni siquiera frondosa… Más bien, al contrario, se lee muy bien, con fluidez, con una cierta ligereza incluso, aparte de con una creciente complicidad, porque se trata de una novela ambiciosa pero de espíritu sencillo, más desnuda que compleja, y es, qué leches, bonita en el sentido más alto. En todo caso la extensión es, diría yo, oportuna, porque creo que hay un cierto hartazgo de las nouvelles, del merodeo, del picoteo poco comprometido, del asomarse e irse rápidamente (algo a lo que nos ha acostumbrado Internet). La gente quiere quedarse, instalarse en una historia por un tiempo, acompasar la respiración a la de un autor, un personaje. Creo que por eso es también un acierto el título de la novela, aparentemente soso pero en realidad imperial.

Creo de corazón que hay un público esperando esta novela. Estoy seguro de que puede caer bien, que va a ser entendida por más gente de la que en un principio podría temerse. Es una novela protagonizada por adolescentes acomodados en chalés a los que sus padres compran motos y cochecitos para bajar a tomar colacaos a la ciudad y a surfear a las playas, pero no es una novela escrita desde esa perspectiva. No es ni siquiera una novela juvenil, sino, en todo caso, una novela de corte clásica que conectará con la atención y la simpatía de muchos tipos de público, gentes con ganas de meterse en esa casa a chafardear qué se cuece allí, por qué está todo el mundo tan alterado en una urbanización tan tranquila, cuáles son las tribulaciones de gente tan adinerada (tribulaciones vitales, sociales, sentimentales, conyugales o sexuales que, desde luego, pronto afectan a ese indagador «sabueso» que es Blas)…

Creo que hay un público afín que no se asusta ante novelas gruesas, ambiciosas, demoradas, detallistas, bien hechas. Una novela escrita por un joven que es vasco, sí, pero sensible, y que no duda en usar diminutivos. Una historia que tal vez contribuya a compensar el exceso de violencia escabrosa o de amenazas difusas que proponen con demasiada insistencia y desde hace demasiado tiempo desde otras plataformas literarias o desde otras filosofías culturales. Creo que, por amenazada que parezca o por inestable que pueda llegar a ser, la inmensa y soberbia paz de esta novela, aunque traiga tantas noticias, tantos volantazos del argumento, tantos sobresaltos, tantas dudas, tantas lágrimas, tantas carcajadas, tantos peligros… puede apetecer a muchísima gente en un tiempo donde la amargura y el victimismo son los protagonistas de tantos libros.

Allí, o aquí, en Umbe, hay un mundo algo más sereno, protegido y duradero, y de repente hay un pequeño perro que lo va a descubrir, y nos lo va a contar (y, con ello, una magnífica novela de educación que trata sobre todos los temas que en verdad nos importan.