La nueva quinta de Mahler

«Mahler ha ido reflejando las convulsiones del oído sinfónico con una particularidad única y desafiante»

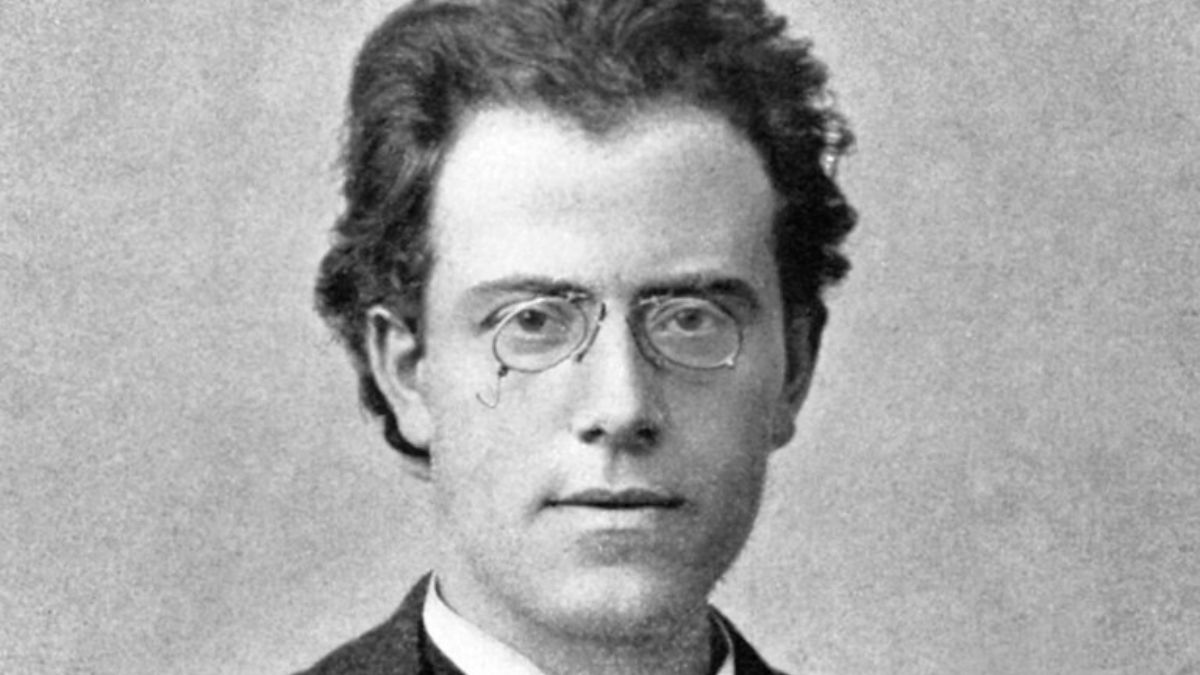

Gustav Mahler.

La historia de la recepción y de la interpretación de Gustav Mahler resume de algún modo la evolución ideológica y estética del pasado siglo. Desde los estrenos a menudo polémicos de sus sinfonías en vida del compositor, entonces conocido sobre todo como director –al parecer extraordinario, como recordaban siempre Bruno Walter y Otto Klemperer, devotos discípulos suyos– hasta el largo destierro impuesto por los nazis, que condenaron su música al calabozo del Entartete Kunst, del arte degenerado, pasando por la lenta reivindicación de su legado en la posguerra, de la mano, primero, de los citados discípulos, y luego, sobre todo, de John Barbirolli en Inglaterra y de Leonard Bernstein en Estados Unidos, Mahler ha ido reflejando las convulsiones del oído sinfónico con una particularidad única y desafiante.

A pesar de que hoy en día ya es un compositor integrado en el repertorio convencional, a menudo se olvida que se trata de un autor muy difícil, precisamente por esa naturaleza proteica e indomeñable de su estilo. Hay un Mahler decadentista y finisecular, cansado, como si dijéramos, de la subjetividad romántica. Pero también hay otro vanguardista que parece anunciar la crisis de la tonalidad, como no dejaba de repetir Pierre Boulez, barriendo pro domo sua. Y al mismo tiempo no se puede olvidar que tras esa apariencia de salón de baile vienés en ruinas se esconde un artista travieso y con mucho sentido del humor, el primero, de hecho, que se atrevió a burlarse de la solemnidad musical y colar Grimassen –muecas– entre desoladoras marchas fúnebres y encantadoras églogas campestres.

Hay una anécdota que ilustra bien el problema de su interpretación. En 1979 Leonard Bernstein dirigió por primera y única vez la Filarmónica de Berlín. Herbert von Karajan tenía demasiados celos de su colega y rival como para dejar que sedujera a su orquesta. (Bernstein, en cambio, había invitado muchas veces a Karajan al podio de la Filarmónica de Nueva York). El caso es que, en aquella ocasión, Bernstein dirigió la novena de Mahler con los berlineses. Karajan llevaba unos años intentando incluir en su repertorio algunas sinfonías del austríaco, sin demasiado éxito, ya que su concepción musical, capaz de adaptar cualquier partitura a su particular lecho de Procusto, con su belleza barnizada y sedosa, siempre tan schöngeistig, no se compadecía en absoluto con esa estética ecléctica. Durante los ensayos, Bernstein, viendo que los músicos no daban con el tono, les espetó: «Ustedes han olvidado que la música también sirve para divertirse». ¡Bravo!

Por cierto que durante el concierto –nos ha quedado grabación– se produjo un curioso incidente. Hacia el final del último movimiento, en un momento álgido, los trombones misteriosamente no entraron. Al parecer, alguien del público situado detrás de esos instrumentos –en la sala de la Philarmonie de Berlín hay público detrás de la orquesta– sufrió un desmayo y se lo tuvieron que llevar, obligando a los músicos a levantarse. Lo asombroso es que Bernstein reaccionó sobre la marcha y aguantó las cuerdas con una intensidad desesperada que suplió la entrada fallida. Hay que escucharlo para entender qué puede hacer un gran director ante situaciones inesperadas.

Mahler, por tanto, es un compositor de una enorme complejidad que requiere de una capacidad interpretativa múltiple, atenta a todos los matices de una sonoridad siempre problemática e inestable. La paulatina asimilación de su música a lo largo de la última mitad del siglo XX hizo que sus sinfonías y sus ciclos de canciones –imprescindibles para dar con la clave de bóveda de su arquitectura– perdieran buena parte de su «extrañeza» original. No hay duda de que Bernstein, sobre todo, contribuyó decididamente a convertir a Mahler en un fenómeno global, esforzándose denodadamente en enseñar a la Filarmónica de Viena, la que había sido la orquesta del compositor, a dominar una música que muchas veces no entendía. Scheisse Musik («música de mierda») mascullaban algunos durante los agotadores ensayos.

La popularidad que consiguió Bernstein con un estilo influido por el esteticismo tardoromántico de Bruno Walter provocó una reacción formalista por parte de una escuela interpretativa que reivindicó a Mahler como padre del dodecafonismo y profeta de las vanguardias. Pierre Boulez, sobre todo, se preocupó por ofrecer una lectura más contenida y geométrica de sus sinfonías, poniendo el acento en aquellos elementos que a su juicio preludiaban la detonación del edificio tonal. En esa estela, Michael Gielen también se apostó entero en deshacer el Mahler de Bernstein, adaptándolo al oído de Schönberg y Alban Berg, un baño de agua fría que reveló algunos aspectos ocultos e interesantes, restándole al mismo tiempo otros no menos imprescindibles.

¿Con qué Mahler nos quedamos? Después de una larga y sólida tradición interpretativa, hoy en día los mejores críticos reconocen que, partitura en mano, Bernstein tenía razón. Las «exageraciones» que la escuela formalista le reprochaba no son invenciones suyas, sino fruto de una lectura exhaustiva del original, mucho más precisa y detallada de lo que solía admitirse, como demuestran las anotaciones en las partituras que el maestro utilizaba y que delatan una comprensión profunda de la obra. Y es que Mahler, a fin de cuentas, no puede verse ni como un continuador de Bruckner ni como un precursor de Schönberg, sino como un fenómeno excepcional en sí mismo, ejemplo de un momento único de la tonalidad. Basta pensar en Schostakovich, en muchos aspectos deudor de él, para darse cuenta de qué estamos hablando.

La quinta sinfonía quizá sea la prueba de fuego para analizar todas estas cuestiones. En la década de 1980, hubo en España una fiebre Mahler –al mismo tiempo que se sufrió una indigestión de Thomas Bernhard–, en parte inducida por la popularización del adagietto de la quinta que Visconti había utilizado como banda sonora de su Muerte en Venecia. Por culpa de eso, durante mucho tiempo la sinfonía nos resultó a algunos inaudible, asociada en exceso a las secuencias patéticas de Dick Bogarde en la playa, contemplando, mientras el maquillaje se le derretía en la cara, el fantasma erótico de Tadzio. Pero pasados los sarampiones de la adolescencia, hoy ya podemos escuchar la sinfonía con mayor distancia y admitir que es una gran obra.

Compuesta entre 1901 y 1903, la quinta es la primera íntegramente instrumental que su autor compuso desde la primera. Fruto del trance provocado por una hemorragia intestinal que casi acaba con él –la enfermedad es una constante en Mahler–, la sinfonía empieza con una marcha fúnebre con dos secciones intermedias a modo de tríos, un movimiento caracterizado por fanfarrias y ráfagas de violencia, tremendamente inventivo. Le sigue otro movimiento también tempestuoso, con ribetes expresionistas y una coral conclusiva y solemne en dos partes. Termina así la sección más trágica de la sinfonía. El scherzo está hecho de una serie de valses inspirados en los ländler que se combinan con recapitulaciones de los motivos anteriores. Viene luego el célebre adagietto, un movimiento meditativo en el que arpa introduce el tema principal, que pasa de una suavidad melancólica a una expresividad dramática, muy difícil de modular. La obra se cierra con un allegro en forma de rondó y con elementos de sonata.

Paavo Järvi, director estadounidense de origen estonio, miembro de una prominente familia musical, acaba de publicar una excelente grabación de la quinta con la orquesta Tonhalle de Zürich que nos devuelve la pureza y la originalidad de la obra. Maravillosamente atenta a todos los detalles, su versión sabe ser contenida sin perder por ello intensidad y dramatismo, aunando lo mejor de la tradición interpretativa del siglo XX, con una clara preferencia por la lectura de Bernstein, aunque con una mayor sobriedad. Su control de las dinámicas es asombroso, igual que la modulación de los distintos tonos dentro de un mismo movimiento, del más trágico al más festivo e irónico. Los metales a veces recuerdan a the glorious horns de la New Philarmonia en la interpretación también canónica de John Barbirolli. Y qué tempi tan adecuados siempre para las marchas, los pasajes introspectivos o el scherzo. En manos de Järvi, el adagietto suena veraz, limpio de adiposidades, grave y rotundo, una delicia.

Como director, Gustav Mahler solía decir que en una partitura está todo «salvo lo esencial». La tarea del intérprete estriba por ello en dar vida a lo que está latente entre las notas. Y lo mejor que puede decirse de esta grabación es que nos devuelve la sinfonía como si sonara por primera vez.