Arvo Pärt a los noventa

«Lo que no se le puede negar a Pärt es que ha logrado crear un mundo musical propio, generoso y curativo»

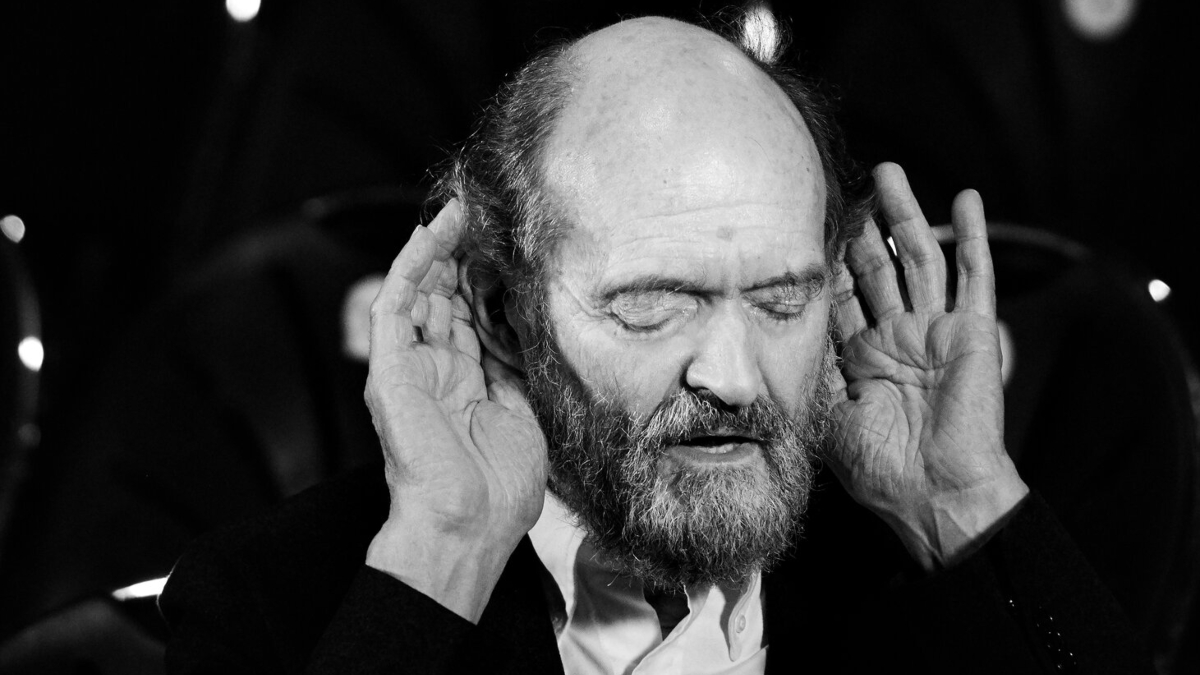

Arvo Pärt.

Entre la segunda mitad del siglo XX y principios del nuestro se puede detectar un tránsito en la historia de la música que el compositor estonio Arvo Pärt encarna mejor que nadie. Por una parte, las vanguardias transformaron para siempre el propio concepto de la tonalidad, liberando un sinfín de sonoridades que alteraron y desequilibraron el conjunto de lenguajes musicales, abriendo el oído además a otras tradiciones, más allá de los límites románticos y barrocos. El dodecafonismo y el serialismo fueron en ese sentido el rito de paso a una emancipación acústica que permitiría una mayor amplitud en la constelación sonora, que se zafó así de los poderosos pero estrechos márgenes de la subjetividad. Los grandes compositores del siglo pasado, de Alban Berg a Lutoslawski o Ligeti, exploraron ese nuevo mundo con una libertad y una ambición inauditas, enlazando para ello con Bach o la polifonía renacentista, las raíces de una música sin propiedad. La herencia moral de su tiempo, sin embargo, tras las guerras y el Holocausto, no les permitió abandonar la negatividad, en la que siguieron trabajando y viviendo hasta el final. A pesar de la regresión, la plenitud premoderna les estaba vedada.

Arvo Pärt, en cambio, fue uno de los primeros compositores que desafió el imperativo de la negatividad, de ahí que a menudo se le haya querido hurtar, por parte sobre todo de la crítica más ortodoxa, la preeminencia que el tiempo y el público le han concedido. (Un crítico tan sabio y autorizado como José Luis Téllez, por ejemplo, lo considera un «mixtificador»). Formado, como toda su generación, en las postvanguardias, Pärt empezó componiendo obras con elementos dodecafónicos, como sus dos primeras sinfonías. Pero entre 1968 y 1976, sufrió una crisis en la que se retiró a estudiar el canto llano, el gregoriano y la polifonía renacentista. Al mismo tiempo, vivió un despertar religioso e ingresó en la Iglesia ortodoxa rusa. El resultado de ese proceso espiritual y artístico fue el alumbramiento de un nuevo estilo que él llamó tintinabular –por tintinabulum, campanilla o cantavientos en latín–, basado en una extrema simplicidad y una gran intensidad afirmativa. A ese estilo de Pärt, depurado y minimal, se le podrían dedicar los últimos versos con los que T. S. Eliot cerró el ciclo de los Cuatro cuartetos: «A condition of complete simplicity / costing no less than everything» («Un estado de pura sencillez / para el que todo hay que darlo»).

Porque lo que no se le puede negar a Pärt es que ha logrado crear un mundo musical propio y genuino, luminoso, positivo, lleno de atención y respiración, amplio, generoso y –por qué no decirlo– curativo. Piezas como Für Alina, Spiegel im Spiegel, el Cantus dedicado a la memoria de Benjamin Britten, su tercera y su cuarta sinfonías, el Credo por el que fue vetado en la Unión Soviética –acusado de volver al lenguaje religioso y traicionar la revolución, la tabarra de entonces– o tantas obras corales, como el Magnificat, Como una cierva sedienta, Vater unser o el Kanon Pokajanen, tan bien interpretadas por el Hilliard Ensemble de Paul Hillier, son ya clásicos de nuestro tiempo, imprescindibles para el que quiera abrirse a una vivencia espiritual respetable y verdadera.

Como dice Mercedes Menchero Verdugo en un reciente, espléndido y encendido ensayo sobre el compositor, La luz sonora (Athenaica), la música de Pärt es un ejemplo de «escucha máxima», una «escucha que mira», como expresa también el maravilloso retrato de Silvia Cosío que ilustra la cubierta del libro. Mercedes Menchero, nuestra voz en Radio Clásica, demuestra cómo la música de Pärt, a pesar de su aparente austeridad iterativa, es capaz de descubrir otra dimensión al oyente dispuesto a desechar sus ideas preconcebidas sobre la música. Así, por ejemplo, en el bellísimo My Heart’s in the Highlands, que forma pendant con la versión del Salmo 42, Como cierva sedienta, el cantor es un cazador que ha descendido de las montañas, escindido en su ser, pero aún lleno de búsqueda, tras las huellas del ciervo fugitivo, símbolo del alma humana que de nuevo se encontrará ante Dios como el animal con la corriente de agua. «Es extremadamente hermoso», escribe Menchero Verdugo, «comprobar que el maestro Pärt hace en su música lo que el salmista realiza con sus versos: el contrabalanceo de sentencias, como se llama en poesía hebraica al ritmo interno de las ideas, de las palabras expresadas».

Muy acertada es también la comparación que hace la experta entre la luz detenida de Fra Angelico en La Anunciación, con ese dorado que es «el único color que no existe en la naturaleza» y el eterno presente que Pärt hace sonar en su Magnificat, cuyo texto reproduce las palabras que María dedica a su hijo en el vientre mientras está visitando a su prima Isabel, embarazada también del Bautista. Una de las cuestiones más complejas a las que nos enfrenta la música tiene que ver con la aparente contradicción entre su ilusión secuencial y el hecho incontrovertible de que las notas no se mueven. Nuestra conciencia, a través del oído, registra un movimiento que no existe. Acceder a esa extraña verdad, trasunto a su vez de una profunda revelación existencial, es uno de los regalos que nos hace la música a sus oyentes. Y Arvo Pärt es quizá el compositor que, después de los primitivos renacentistas –pienso, sobre todo en Thomas Tallis–, mejor ha sabido evidenciar la eternidad del presente.

Este mes de septiembre, el compositor ha alcanzado los noventa años, laureado con la alegría, la bondad e incluso la santidad que siempre transmite en sus fotografías y entrevistas. Quien esto escribe asistió hace años a una interpretación de su cuarta sinfonía, en el Konzerthaus de Berlín, tras la cual su autor salió a saludar, tímido y azorado, pero llenando la sala de una extraña felicidad que se contagió a todo el auditorio. Para celebrar el aniversario, se han publicado varios recopilatorios excelentes, sobre todo Credo, en el que Paavo Järvi –también estonio, muy vinculado, como su padre, al músico– dirige la Estonian Festival Orchestra. La sindone, Fratres, Da pacem Domine, Mein Weg o Estonian Lullaby son algunas de las piezas que encontramos en ese disco, ideal iniciación en el mundo del compositor. Otro álbum, titulado Holy Voices, con el coro filarmónico de cámara de Estonia, dirigido por Tonu Kaljuste, reúne sus principales piezas corales, como el Magnificat o el Kanon Pokajanen, versión del himno ortodoxo sobre el arrepentimiento.

Mercedes Menchero termina su libro con una descripción muy vívida del Centro Arvo Pärt en Laulasmaa, un edificio mimetizado con el bosque que lo rodea, obra de los arquitectos españoles Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Una torre helicoidal, a manera de faro o de gavia, permite contemplar «la extensión aérea de sus miles de copas y las aguas del Mar de la Tarde, como llaman los estonios a este mar de mil nombres. Frente a él, este otro mar, el de las copas de los millares y millares de pinos silvestres, espejos unos de otros, formas que, casi idénticas, conforman el todo que es el bosque de Laulasmaa». Para entenderlo, nos dice la voz de Radio Clásica, hay que caminar por ese paisaje mientras suena Spiegel im Spiegel, («Espejo en el espejo»), «música especular, música arboleda que, en sus movimientos melódicos y armónicos, en escalas y acordes, se refleja a sí misma y se despliega en todas sus posibilidades de repicar de campana». Pärt llama «ángel de la guarda» al piano que acompaña al violín que toca la melodía principal, «un ángel guardián tintinabular, un ángel custodio que se hace campana también, que evoca e invoca, que llama al ser llamado». O como dice un verso de Rilke, poeta con el que tantas concomitancias tiene Pärt, Liebe der Engel ist Raum, «amor de ángeles es el espacio».

El sonido de las campanas es uno de los más antiguos y fascinantes. Su lenguaje, que fue un día el código acústico de todos los pueblos –tocaban a difuntos, a veces diferenciando incluso entre varón y mujer, a fuego, a tormenta–, se ha ido perdiendo en el tráfago moderno y urbano, a pesar de que en su indefinición armónica se incuba buena parte de la música del siglo XX. No es menor, entre todos los logros de Pärt, el de haber devuelto la atención a ese sonido primordial, un regalo que, según Heidegger, «está siempre en camino, se despliega y se transforma hasta llegar al último tañido en el amparo insondable del ser».