Tragedias de la ópera

La Ópera de París ha cumplido 150 años. Le precedieron dos teatros en el siglo XIX, donde ocurrieron tremendas tragedias

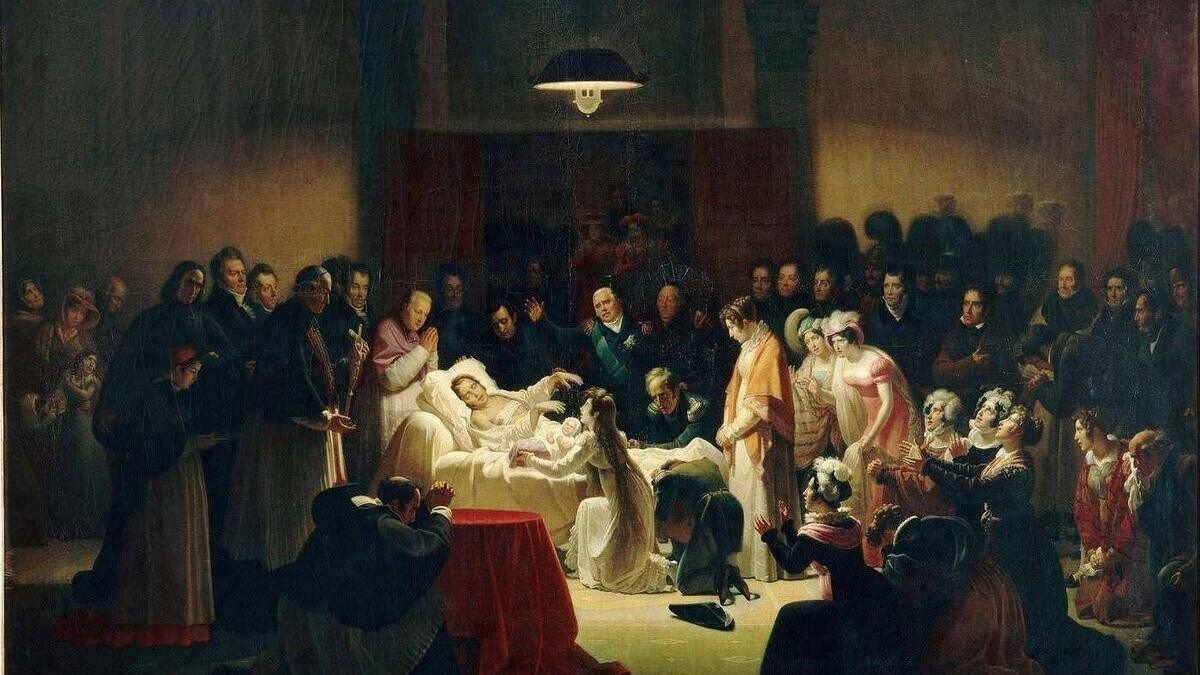

El duque de Berry, último de los Borbones, agoniza en el palco real de la Opera Richelieu, rodeado de tres reyes de Francia.

La Ópera de París fue fundada por Luis XIV en 1669, y tuvo su sede en distintos escenarios hasta que en 1794 Mademoiselle Montansier construyó un teatro de ópera gigantesco, con 2.300 localidades. Hoy la llamaríamos una emprendedora del mundo teatral, en realidad era una proxeneta que había hecho fortuna con la trata de mulatas, que traía del Caribe.

Conocido como Ópera Richelieu, en alusión a la calle donde estaba, el teatro anunció el estreno en Francia de La creación de Haydn para la víspera de Navidad de 1800. Haydn dijo que quería escribir: «una obra que proporcione fama universal y eterna a mi nombre», y en su estreno en Viena había tenido que intervenir la policía ante la avalancha de gente. Era, por tanto, el acontecimiento del año y todo París se dio cita allí. La esposa del primer cónsul Bonaparte, Josefina Beauharnais, obligó a su marido a que la llevara al estreno, aunque lo que le gustaba a él era la ópera bufa, y no los oratorios.

Esa noche, de camino a la función, un grupo de monárquicos exaltados preparó un atentado contra Bonaparte, heredero de la Revolución y detentador del poder en Francia. En la rue Saint-Nicaise, hoy desaparecida, estacionaron una carreta de explosivos tirada por un burro. Le pagaron a un niño de la calle para que no se moviera, lo que fue el primer coche-bomba de la historia.

Pero los terroristas perdieron los nervios, fueron incapaces de detonar la carga al paso de la carroza de Bonaparte, y cuando la hicieron estallar mataron a 22 personas y al burro, pero no a Napoleón. La deflagración fue tan violenta que destruyó 46 casas y provocó 150 víctimas. La creación de Haydn nunca más ha tenido una obertura tan impresionante.

Veinte años después llegó la revancha. Napoleón lo había perdido todo en Waterloo y se pudría en la isla de Santa Helena. En Francia habían vuelto los Borbones, reinaba Luis XVIII, que no tenía hijos, pero la sucesión estaba asegurada por su hermano, Carlos, y el hijo de éste, el duque de Berry.

El 13 de febrero de 1820 todos esos personajes se dieron cita en la Ópera Richelieu para una ópera-ballet, Le carnaval de Venise. En una taberna cercana un hombre de pobre aspecto rumiaba su rencor mientras bebía. Era un guarnicionero, bonapartista furibundo, que soñaba con «acabar con la raza de los Borbones», según su propia confesión.

No tenía más arma que la lezna con la que trabajaba. Esperaba usarla en el entreacto, porque el público salía a la calle a tomar el fresco. Efectivamente, el duque de Berry salió a despedir a su esposa que se volvía a palacio. También salió el gran escritor Chateaubriand, monárquico leal que sería el excepcional reportero del suceso.

«Un hombre que venía del lado de la calle Richelieu […] se echa sobre el príncipe en el momento en que, volviéndose para entrar en la ópera, le decía a su esposa la duquesa de Berry: ‘Adiós, nos vemos enseguida’. El asesino, apoyando la mano izquierda sobre el hombro izquierdo del príncipe, le golpea con la derecha en el lado derecho, un poco por debajo del pecho», cuenta Chateaubriand.

«¿A qué viene ese puñetazo, señor?», dice el duque, que mantiene la sangre fría propia de un caballero. Pero inmediatamente se derrumba porque está herido de muerte. Es introducido en el teatro y lo llevan al palco real, donde se va a montar un auténtico final de ópera trágica.

En este tipo de obras los protagonistas tardan mucho en morir mientras siguen cantando. La muerte del duque de Berry será igualmente dramática y larga, agonizará durante toda la noche. Él también es capaz de decir frases teatrales, como los moribundos de las óperas: «Pobre niña, ojalá seas menos desgraciada que los de tu familia», le dice a su hijita cuando se la acercan para darle un beso.

Para esta escena cumbre se han reunido nada menos que tres reyes de Francia: su tío Luis XVIII, su padre, que reinará como Carlos X, y otro tío, Luis Felipe de Orleans, que será proclamado «rey burgués» por la Revolución de 1830. El duque de Berry fallece por fin a las seis y media de la mañana, y Luis XVIII ordena la demolición de la Ópera Richelieu, porque no concibe que aquello sea un lugar de diversión nunca más.

La bomba Orsini

Luis XVIII ordenó construir una nueva sede para la Ópera de París, llamada Ópera Le Peletier porque estaba en esa calle. Pero no lograría exorcizar los demonios que acechaban en estos teatros a las cabezas coronadas. El 14 de enero de 1858 un nuevo soberano de la dinastía Bonaparte, Napoleón III, casado con la noble española Eugenia de Montijo, acudió a una representación de Guillermo Tell, la Ópera de Rossini.

El destino estaba mandando un aviso, porque Guillermo Tell trata de la lucha de un patriota suizo por la libertad, y unos patriotas italianos, revolucionarios profesionales, habían decidido acabar con la vida de Napoleón III, que con su apoyo al Papa impedía la unificación de una Italia libre. Su jefe era Orsini, exilado en Inglaterra, donde había publicado Las aventuras de Felice Orsini, un éxito de ventas.

Un ingeniero inglés socialista inventó para él un nuevo tipo de bomba «infalible» sin mecha, mientras que un revolucionario francés exilado, químico de profesión, fabricó un potente explosivo. Equipados con varios de estos artefactos, conocidos desde entonces como «bomba Orsini», el comando terrorista viajó a París, estudiaron los movimientos del emperador y decidieron llevar a cabo el magnicidio cuando acudiese a la ópera el 14 de enero.

Tomaron posiciones en la rue Le Peletier, y cuando el coche del emperador, rodeado de lanceros, llegó puntualmente a las ocho y media de la tarde, lanzaron tres bombas, una a la escolta, otras dos al coche.

Las explosiones fueron demoledoras, la emperatriz Eugenia salió volando por una ventanilla y quedó tendida en la calle, cubierta de sangre; el carruaje imperial volcó. Ocho lanceros murieron inmediatamente, había más de 150 heridos, y a Orsini le hirió un cascote de su propia bomba, lo que impidió que lanzara el cuarto artefacto que debía rematar la faena.

Cuando se extinguió el eco de la deflagración, entre el griterío y los lamentos de los heridos, se produjo el milagro. Del coche volcado, que era blindado, surgió incólume el emperador, que se lanzó sobre el cuerpo de Eugenia, creyéndola muerta. Pero la emperatriz estaba viva, la sangre que la cubría no era suya. La pareja tuvo el cuajo de entrar en el teatro para saludar al público, que los vitoreó.

Napoleón III no imitó a Luis XVIII, no tomó inmediata venganza contra la Ópera Le Peletier demoliéndola, pero ordenó construir un nuevo palacio de la ópera. Las obras duraron excesivamente, tanto que el Segundo Imperio cayó en 1870, se proclamó la III República e incluso la sala Le Peletier ardió completamente en 1873.

Dos años después, en enero de 1875 se inauguró la actual Ópera Garnier, uno de los monumentos emblemáticos de la capital francesa. Al estreno acudió un joven de 17 años que, justo una semana antes, había sido proclamado rey de España: Alfonso XII. De hecho, cuatro días después Alfonso XII estaría en España para retomar el trono que había perdido su madre Isabel II. Se le conoce como «el Pacificador», porque con él comenzó la Restauración, que supuso medio siglo de tranquilidad para un país que llevaba en guerras internas desde 1808.

Sería quizá el halo benéfico del joven don Alfonso en aquella inauguración lo que desvinculó a la Ópera Garnier del destino trágico de los dos teatros precedentes. No habría regicidio ni matanza en este teatro, lo más tenebroso que le sucedió a lo largo de sus 150 años de existenciax fue recibir la visita de Hitler.

El 14 de junio de 1940 el ejército alemán había desfilado victorioso por los Campos Elíseos. París se había rendido sin disparar un tiro, y cuatro días después lo haría toda Francia. Fue la hora más gloriosa de Hitler, que quiso gozar de su conquista.

A las 5 y media de la mañana del 23 de junio, el Führer aterrizó en el aeropuerto parisino de Le Bourget. Era un auténtico viaje de incógnita, iba con una escolta mínima y su arquitecto y su escultor favoritos, Albert Speer, y Arno Breker, que haría de guía. Breker había vivido la bohemia de París en su juventud, era amigo de Jean Cocteau y de Dalí.

El primer lugar que quiso visitar Hitler fue la Ópera Garnier. El grandilocuente «estilo Napoleón III», un neobarroco recargado de ornamentación, le deslumbró. Le pareció el edificio más hermoso que había visto y le dio una buena propina al conserje que les mostró el interior. Después se fue a rendir homenaje al otro Napoleón, al grande. Entró en su tumba en los Inválidos y se quitó la gorra en señal de respeto. Luego, como cualquier turista, quiso ver el Sacré Coeur, el Moulin Rouge y la Torre Eiffel. A las 8 y media se marchó en su avión feliz y contento.

A modo de exorcismo por aquella visita, un intelectual de izquierdas, André Malraux, ministro de cultura de De Gaulle, le encargó redecorar la Ópera Garnier a un amigo suyo judío, Marc Chagall. De origen ruso pero afincado en París, donde formó parte de las vanguardias, Chagall desarrolló un estilo muy propio, que era una especie de surrealismo naíf y colorista. Pero además era un judío militante, que decoraría el Parlamento de Israel.

Entre 1962 y 1964 pintó la gran bóveda del Palais Garnier con una alegoría sobre la música llena de explosiones de color, provocando una tremenda polémica nacional. Dejando aparte los méritos artísticos de Chagall, lo cierto es que su pintura resulta un pegote en un edificio de las características de la Opera de París, pero la corrección política manda.