La renta familiar de los españoles es inferior a la que tenían antes de llegar el euro en 2002

El economista Javier Santacruz pone el foco en el bajo crecimiento de los salarios y la caída de la productividad

La renta familiar ha ido incrementando su dependencia del Estado en detrimento de los salarios y rentas de ahorro. | Europa Press

La renta familiar en España está por debajo del nivel que tenía el país cuando entró en el euro, en 2002. Está exactamente en el 88% de la renta media de la UE-27 en paridad de poder de compra. Además, y desde entonces, las familias españolas dedican 45 euros de cada 100 de renta real a pagar impuestos; ha aumentado en cinco puntos durante este período, de acuerdo con otros informes como el Taxing Wages de la OCDE.

En este mismo espacio de tiempo, la renta familiar ha ido incrementando su dependencia del Estado en detrimento de los salarios y rentas de ahorro a cambio de pagar más impuestos directos. Mientras los salarios han crecido una media anual del 3,90% entre 1999 y 2024, las transferencias públicas han aumentado un 4,85% y los impuestos directos, un 4,43%.

Dicho de otro modo, acumulando toda esta diferencia en el crecimiento de las rentas, la dependencia del Estado ha aumentado un 26,3%. De manera que -subraya el economista Javier Santacruz Cano a THE OBJECTIVE-, «de no tomar medidas en serio en los próximos trimestres y años, la renta familiar va camino de dos décadas pérdidas en términos de convergencia con Europa. Y ello a pesar de la aceleración de los salarios y de las rentas de la propiedad, debido a que el origen de la subida de los salarios es ciertamente precario».

Santacruz se pregunta en qué medida han crecido los salarios en España, si lo han hecho en consonancia con la productividad de nuestro país y si finalmente las empresas -la mayoría de ellas pymes y microempresas- han tenido margen para ofrecer mejores sueldos, al tiempo que asumen mayores costes laborales y la financiación externa no siempre les abre las puertas.

La capacidad de las empresas

Para abordar estas preguntas clave, y en especial la cuestión de si tienen las empresas españolas, especialmente las pequeñas y medianas, capacidad real para asumir nuevas subidas salariales, Santacruz Cano ha elaborado un informe para el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

Un trabajo apoyado en el estudio de datos oficiales, análisis y conclusiones que llega a la certeza de que hay una respuesta clara a esta pregunta: «una gran parte del tejido empresarial español, especialmente las micro y pequeñas empresas, no tiene margen suficiente para hacerlo sin poner en riesgo su viabilidad, lo que revela, la fragilidad estructural de buena parte de nuestras empresas».

Para llegar a tal afirmación, el estudio ha partido de la evolución del resultado bruto de explotación (EBE), que mide la renta generada por la actividad empresarial antes de impuestos e intereses. Un indicador -señala el economista- que en los últimos 30 años ha crecido solo un 2,46% anual, muy por debajo del crecimiento del PIB nominal, lo que indica que las empresas han sido menos capaces de apropiarse del valor añadido que generan». «Más preocupante aún es que, desde 2008, se observa una divergencia negativa entre salarios y productividad, pues los salarios han crecido por encima del valor añadido por trabajador, lo que sugiere una presión constante sobre los márgenes».

Tasas de fracaso

Santacruz afirma que «la situación se agrava en las microempresas, que precisamente son las que representan más del 90% del tejido empresarial español. En su caso, estas empresas presentan tasas de fracaso empresarial cercanas al 37%, con graves problemas de rentabilidad, acceso a financiación y capacidad de inversión».

El estudio muestra que los sectores con mayor presencia de microempresas, como el comercio, la hostelería y el transporte, son precisamente los que tienen los márgenes operativos más bajos y la mayor presión fiscal proporcional. De hecho, el volumen de ventas por trabajador ha caído durante seis trimestres consecutivos en este segmento. Lo que, en opinión de Santacruz, desmonta el debate público y la idea de que «las empresas están ganando mucho dinero y pueden pagar más».

Esta visión de la opinión pública se apoya «en agregados que mezclan los resultados de grandes empresas con los de las más pequeñas, generando una imagen distorsionada». De ahí que este informe advierta sobre la «necesidad urgente de reformar el sistema estadístico, integrando datos del Registro Mercantil, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para tener una fotografía más precisa del tejido empresarial real, hacer una segmentación normativa que atienda a las especificidades de cada tipo de empresa, teniendo en cuanta su tamaño y de su sector y partiendo de un diálogo social más realista y menos homogéneo». La prioridad es que la política salarial debe adaptarse al contexto productivo real, ya que, si no se mejora la productividad, si no se reduce la carga fiscal y si no se corrige la rigidez normativa, exigir más esfuerzo a las empresas solo conducirá al cierre de muchas de ellas.

El ahogo de la deuda

Indicadores económicos como el retorno sobre los activos (ROA) redundan en estos resultados, revelando otro dato preocupante. Y es que muchas empresas están por debajo del coste medio de la deuda, lo que significa que, desde el punto de vista financiero, pedir prestado no compensa en términos de rentabilidad empresarial. Muchas empresas sobreviven, pero no pueden crecer, invertir ni mejorar las condiciones de sus trabajadores sin asumir un riesgo desproporcionado.

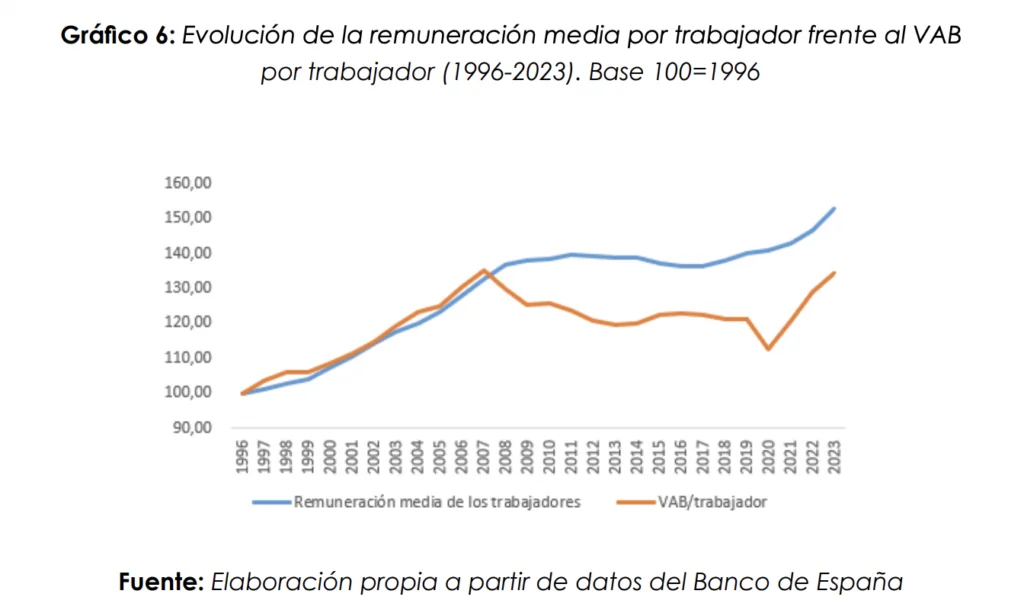

Más allá de un modelo basado en el consumo público y en las transferencias -lo que critica este informe- los datos del Banco de España muestran que, pese a todo, el salario medio ha crecido muy por encima del valor añadido bruto medio por trabajador (VAB) en los últimos 15 años.

Es decir, los salarios españoles han crecido muy poco (un 15,35% entre 2007 y 2023), pero el VAB (ingresos, menos gastos operativos) por trabajador ha caído un 0,72%. Así, y componiendo esta serie anual con los datos trimestrales que ofrece la Central de Balances Trimestral (CBT) puede decirse que en 2024 se ha cerrado el gap que aún existía con respecto a 2007.

La distancia entre salarios y productividad

Dicho de otra forma: desde la crisis de 2008, el VAB por trabajador perdió el rumbo de los salarios. Estos crecieron un 6,2% entre 2007 y 2020 (apenas un 0,46% en media anual acumulativa) mientras el VAB por trabajador cayó un 16,54% en total (a razón de un 1,38% medio anual). Por ello, a pesar de que desde 2018 las tasas de crecimiento media anual de los salarios y del margen bruto por trabajador han ido parejas (2,05% vs. 2,04%), el VAB necesitaría mejorar 18,62 puntos para ponerse a la altura del crecimiento del salario medio.

Por consiguiente, entiende Javier Santacruz, «he aquí el drama de las empresas, incluyendo las grandes. Desde 2007-2008 el margen por trabajador ha sufrido un retroceso muy fuerte, mientras los salarios, creciendo de manera muy moderada o incluso estancados durante una época larga, se han situado por encima, restando recursos a las empresas para crecer y, en consecuencia, poder ofrecer mejores salarios y condiciones laborales a sus trabajadores».

Sin margen

«La conclusión es inequívoca», señala Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. «La caída sostenida de la productividad por trabajador desde 2008 y el deterioro del volumen de ventas por empleado en los últimos seis trimestres, especialmente entre las empresas más vulnerables, hacen que la mayoría de las empresas no tengan margen».

Y esto ocurre sabiendo que «el 90% del tejido productivo español lo conforman microempresas y pymes con una rentabilidad muy limitada, baja productividad y escasa capacidad de inversión. Desde 2008, la productividad por trabajador ha caído de forma sostenida, mientras que los costes laborales han aumentado. Y la prueba es muchas empresas sobreviven, pero no crecen, no invierten y, en muchos casos, ni siquiera compensan el coste de su deuda».

«Nosotros no negamos la necesidad de mejora social», afirma el presidente del Consejo General. «Lo que decimos es que no puede haber justicia social sin viabilidad económica, porque las empresas no pueden dar lo que no tienen. Y si no creamos las condiciones para que sean rentables, productivas y competitivas, no solo no habrá subidas salariales: no habrá empresas».