Kafka sigue vivo

“Manuel Vilas, que es uno de los más indisimulados enamorados de nuestro hombre de Praga, acaba de publicar esa declaración de amor en ‘Dos tardes con Kafka’»

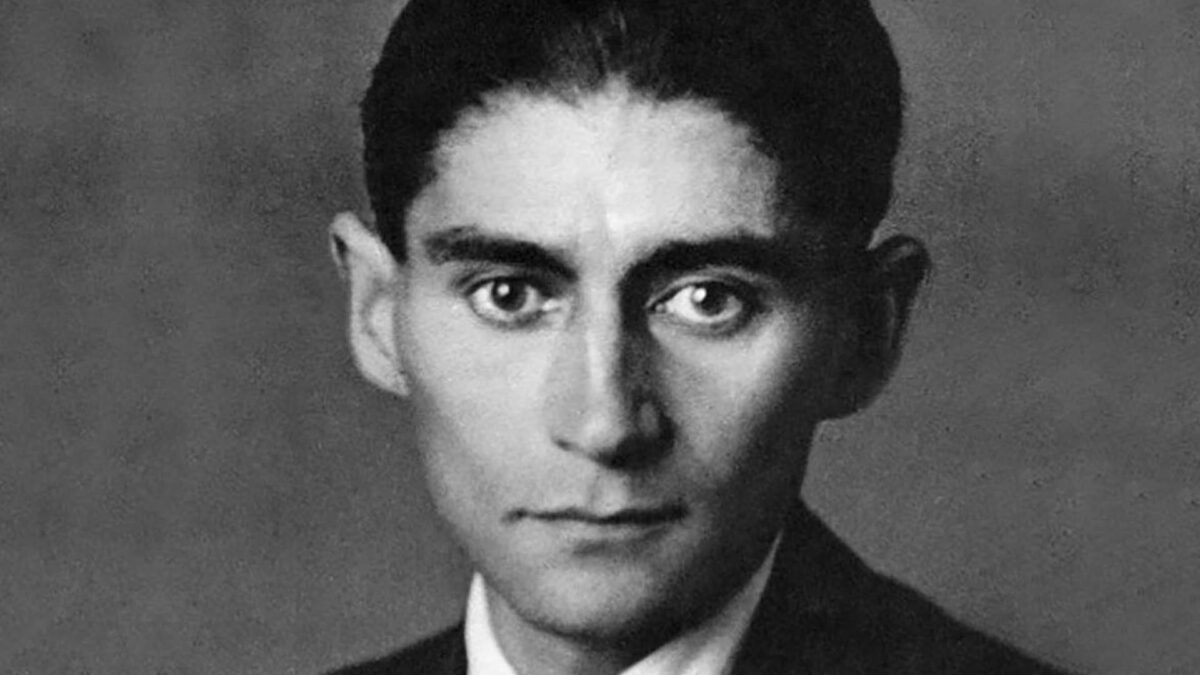

Franz Kafka.

“Si pienso en Kafka, soy feliz.

Si pienso en Kafka, soy invulnerable.

Si hubiera podido conocerlo, habría conocido el misterio”

Manuel Vilas

La vida tuvo en Kafka un enemigo reverente. No le gustaban la familia, ni el matrimonio, ni los niños. “Nunca es infantil ni quiere tener hijos” nos recuerda Canetti, uno de los muchos atrapados por la gracia, la desgracia, la gigante pequeñez de este hombre maniático del orden, amante de la soledad que apenas quiso ser otra cosa que literatura. Así consiguió salir de la cárcel, de su empleo, huir de las injusticias, resistir los procesos, vivir en su propia patria llamada Kafka. Decía Canetti que cuando pensaba en la muerte le molestaba la idea de separarse de Kafka.

“Todo lo que no sea literatura me aburre y me inspira odio, porque me perturba y me hace perder tiempo, aunque solo sea por sugestión. Me falta todo el sentido de la vida familiar, excepto como observador, en el mejor de los casos. No siento ningún interés por los parientes, y las visitas casi me parecen un castigo directo. El matrimonio no podría cambiarme, así como tampoco puede cambiarme mi empleo”.

Tenía el don, o condena, de poder sustraerse de casi todo. El mundo estaba ardiendo, las naciones entraban en guerra, la muerte llamaba a Europa y él seguía con su trabajo, su mundo, esa ciudad que era Kafka. Siempre me admiró esa capacidad de vivir consigo mismo, de no dejarse afectar por las noticias, las catástrofes, los éxitos o las derrotas. En sus diarios hay un comentario fechado el 2 de agosto de 1914, el día del inicio de la Primera Guerra Mundial. Kafka anota: “Alemania declaró la guerra a Rusia. Por la tarde, en la Escuela de Natación”. La guerra comienza mientras Kafka se va a la piscina.

Y nosotros, cada día, con las tertulias, los tertulianos, los políticos, sus amigas, los menajes de la Montero, de los monteros y sus monterías, de los aranceles del oso rubio, los avances de la inteligencia artificial, los impuestos, lo superfluo nuestro de cada día. No somos Kafka, no lo fuimos, nunca los seremos.

¿Por qué volver a Kafka? En realidad, nunca salgo del todo, siempre lo tengo cerca, no lo puedo olvidar, ni quiero. Me vale para la insumisión, para la lucha por la libertad y el Derecho, con mayúscula, del jurista Pérez de los Cobos. No me hacen falta excusas, pero sí me alegra poder compartir pasiones, ritos y manías de esta secta kafkiana en la que muchos nos reconocemos, aunque apenas nos frecuentemos. Somos legión: escritores, juristas, funcionarios, lectores, perros, chinos, americanos, ascetas, quijotes, gozadores, maestros, académicos, artistas del hambre, sanchopanzas, fogoneros, condenados, timadores, solteros, mujeres cantoras, ratas y toda clase de insectos. Todos somos Kafka. Al menos todos los que alguna vez hemos tenido el deseo de ser un indio.

“El último, y muy destacado kafkiano, es un narrador, poeta, de Barbastro y veraneante en Ordesa: Manuel Vilas”

El último, y muy destacado kafkiano, es un narrador, poeta, de Barbastro y veraneante en Ordesa. Mi querido Manuel Vilas es, además de un conocedor, admirador y lector de Kafka, uno de los más indisimulados enamorados de nuestro hombre de Praga. Esa declaración de amor la acaba de publicar en forma de libro: Dos tardes con Kafka.

Hemos pasado muchas tardes con Kafka, y días y noches. Todo empezó en la adolescencia con aquella edición de bolsillo de La metamorfosis. Ya no pudimos evitar mirar de manera diferente a la familia, el municipio y el Estado. Sobre todo, porque no pudimos evitar seguir con El Castillo, El proceso, La carta al padre, diarios, cuentos y todo lo demás. Las biografías, los estudios, la correspondencia, sus novias, sus viajes, sus sueños rotos o Informe para una Academia de José Luis Gómez.

Todo lo de Kafka nos interesaba, nos interesa. Con apenas 20 años hicimos el iniciático viaje a Praga, una Praga donde todavía se podía pasear por sus callejones, no había iconografía kafkiana ni era fácil encontrar su ruta o su tumba. Hemos vuelto otras veces, solo que ya todo estaba tan lleno de Kafka que ni Franz, ni Max, ni Kafka, ni Brod, ni Felice, Dora o Milena estaban ya por allí. Hay que buscarlo en tu recuerdo, en las lecturas, en su obra que no termina nunca, en ese camino al que siempre regresas, en el que te pierdes y encuentras. Hace poco volvimos al camino de Swann, al camino de Proust. Al camino de Kafka no tenemos que volver, no hay tiempo que recuperar porque nunca dejamos su senda. Quizá no le haremos una hermosa carta de amor pública como Vilas, pero le queremos en secreto, en privado y a la luz del día y la noche madrileña.

Alguna vez he escrito, y elucubrado, con la historia de Kafka en Madrid. El viaje que nunca sucedió. El deseo que nunca se cumplió, la plegaria nunca atendida. Lo que no pudo ser. Y que, de haber sido, nuestra literatura, nuestra historia y nuestras vidas no serían las mismas. El joven Franz de ancestros judíos y de lengua alemana -hijo de Hermann Kafka, tendero, comerciante en mercería, moda y fantasía y de Julie Loewy, de una familia de cerveceros rica en aventureros y excéntricos- quiso huir de esa estirpe, de esa ciudad y no dudó en recurrir al mayor de sus tíos maternos: Alfred Loewy, el tío de Madrid.

“Al Madrid de principios del siglo XX quiso trasladarse el joven que soñaba con ser escritor”

A nuestra ciudad de principios del siglo XX quiso trasladarse el joven que soñaba con ser escritor. Era entonces un licenciado sin trabajo, con ganas de emociones, visitante de algún burdel, poco religioso, nada patriota y deseoso de seguir la senda aventurera de sus tíos maternos. El tío Alfred no estaba por la labor de recibir a su simpático sobrino, enamoradizo, apasionado por la literatura, escritor en ciernes, enfermizo y desempleado. Le buscó su primer trabajo en Praga en una compañía de seguros, Assicurazioni Generali y así, adaptado a su rutinaria oficina, se fue olvidando de sus sueños, de sus estudios de español, de vivir en Madrid o escaparse a Sudamérica. Tardó en perder la esperanza “de sentarse algún día en los sillones de países muy remotos, de contemplar por las ventanas de la oficina campos de caña de azúcar o cementerios mahometanos” (sic), aunque pronto se adaptó a seguir entre las garras de Praga.

Hay que agradecer al tío Alfred, director de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y en la Mutualidad Española, que se resistiera a la madrileñización de Kafka. No hubiera sido Kafka. Se hubiera perdido por las noches de verbena y tertulias de café. Se hubiera pasado las noches en el Pombo con Ramón, o en la Granja del Henar con Valle o de paseos con Ortega, Maeztu, Baroja y Jardiel. Kafka no existiría. Y Manuel Vilas no hubiera sido Vilas. No hubiera escrito este luminoso libro de amores kafkianos.

Confiesa Vilas el encanto de Kafka: “Nunca te sientes moralmente incómodo en una página de Kafka, porque Kafka te quiere… Entonces te pones contento. Alguien alegra tus días a través de las páginas de un libro, y ese ser se llama Kafka. ¿Cómo lo hace? Ni idea, pero lo hace”.

No podemos imaginar a Kafka en Madrid, escribiendo en español, hablando con Menéndez Pelayo en la Biblioteca Nacional, tomando cochinillo en Botín, bailando el chotis con sus queridas o escuchando la misa en San Francisco el Grande. Esos ritos, esas conversiones que hizo su tío, judío de poca fe, no las vemos posibles en Franz. Mucho tienen que agradecer la cultura, la literatura y nuestras vidas al tío Alfred y a su manera de dar una larga cambiada al sobrino.

“En Mayor 28 se debe poner una placa que recuerde que allí vivió, disfrutó y murió cristianamente el converso tío de Kafka”

Hay que pedir al alcalde -Atlético, de la Cava Baja y de la Plaza de la Villa- que visite la cercana calle Mayor 28. Se debe poner una placa que recuerde que allí vivió, disfrutó y murió cristianamente el converso tío de Kafka a quien le debemos que haya sido Kafka.

Hace unos años, en compañía de Chus Visor y otras queridas cercanías, llevé a Manuel Vilas a visitar la tumba de Trotsky en su casa de Coyoacán; se emocionó ante aquella tristeza que desprendía el lugar donde Ramón Mercader asesinó al líder comunista. Ahora mi empeño es ir a un lugar menos triste, al alegre cementerio de la Sacramental de Santa María en la cual una tarde de febrero de 1923 algo del ADN de Kafka fue enterrado. Un entierro de altos vuelos tuvo Don Alfredo Loewy y Porgés.

Tras recibir los auxilios católicos de su director espiritual, los Consejos de Administración de sus trabajos, sus hermanos, sobrinos y demás parientes (ausentes) suplicaron encomendar al dios católico -según esquela de Abc– el alma del converso tío Alfred. Ahora, en una foto que alguien colocó en su nicho, podemos encontrar juntos y en Madrid a Kafka y su tío. Vayamos jubilosos.