Ángel González con morcilla, whisky, nocturnidad y poesía

«Murió soñando feliz con más vida, más tragos, más humo y más noches de amistad. Era raro nuestro mundo sin Ángel, raro el mundo sin él»

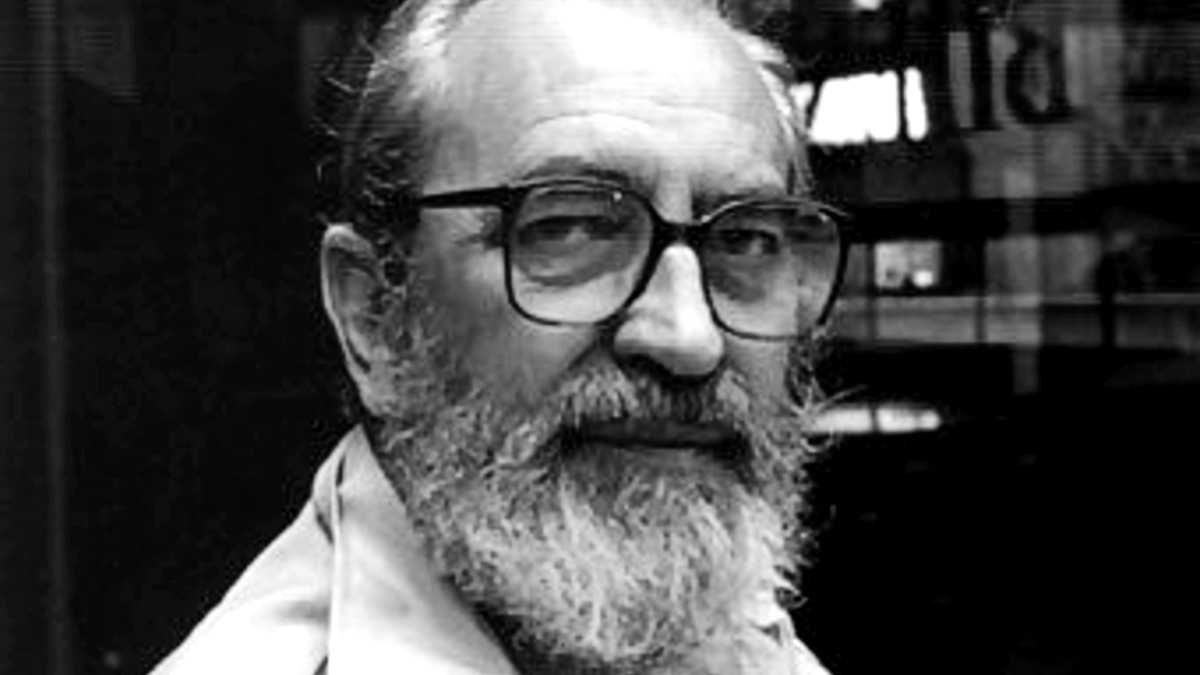

El poeta Ángel González.

«… en donde vivo yo

No en el lugar del pacto, no en el de la renuncia,

jamás en el dominio de la conformidad,

dónde la vida se doblega, nunca.

…en donde muero yo»Ángel González

No me separo de Ángel González, no quiero, no puedo y de vez en cuando necesito chutarme algunas dosis de su memoria vívida y vivida, de sus poemas, sus sonrisas y de su manera tan peculiar de hacer feliz lo cotidiano, lo lejano, la memoria de lo que fue y lo que sigue siendo. Tuve la fortuna de estar cerca en vida, de ir con él hasta la muerte y algunos pasos más. Ahora me ha tocado contarlo en un prólogo de un libro que le hubiera hecho feliz al poeta. De un libro que Susana Rivera, su amor, su verdad viva, hace también suyo.

Ángel González -tan suyo tan nuestro- no se deja maniobrar, domesticar, ni engañar por más que ineptos políticos le pongan placas dónde no nació, que paisanos le vistan con trajes que no usó, que falsarios se inventen cariños que no tuvo, hijas que no disfrutó, ni falsos amigos que quisieron vivir a la sombra de su vida generosa, de sus poemas llenos de verdad, de su ironía para supervivir, de falsos homenajes, cajas que quieren esconder mentiras, de negocios vergonzantes e intereses espurios. Desde su memoria viva de ultratumba, sin tumba, se rebela con educación, sin sometimiento ni consentimiento. Su vida, como su poesía, está por encima de los intentos de secuestro. No pasarán, decían los marxistas. El poeta ya los había calado, conocido y glosado hace tiempo con todo el sentido y sin resentimiento.

Me recuerda Miguel Ángel Aguilar, amigo y buen lector, que el poeta González esta en el Diario de Sesiones del Congreso de Diputados. El periodista le señaló a alguien del grupo vasco, quizá Anasagasti, unos poemas que a la manera de Heráclito había glosado: «Nadie se mete dos veces en el mismo lío. (Excepto los marxistas-leninistas)». Les vendría bien a los diputados leer a Ángel González, en general les vendría bien leer. Dicho sea sin mucha esperanza pero con convencimiento.

Antes Ángel nos había recordado que «nadie se baña dos veces en el mismo río. Excepto los muy pobres. Los más dialécticos, los multimillonarios: nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño». A continuación de estas serias ironías llegaban unos versos del lúcido pesimista que también era. Unos versos que nos hacían pensar en algo que siempre creímos superado. Ahora no estamos seguros, de manera tozuda, los gobernantes del muro, los extremos del poder y del contrapoder, nos hacen volver a creer que los avisos poéticos mejor tomarlos en serio. Siempre se me congeló ese recuerdo del pasado, siempre me crearon inquietud esos versos sobre nosotros y nuestra historia: «Nada es lo mismo, nada permanece. Menos la Historia y la morcilla de mi tierra: se hacen las dos con sangre, se repiten». Deseo que no acierte, que no tenga razón y que suceda lo que otra vez dijo: «Lo llaman porvenir porque nunca viene». Que no venga.

Nunca olvidaré su última noche de un día de enero madrileño del año 2008. La visita a aquel hospital al lado del mítico Puente de los Franceses. Convocado por su amigo y editor Chus Visor nos presentamos en la que debería ser la víspera de su anunciada alta hospitalaria. Después de unos días de observación y descanso, era una noticia de celebración. Lo encontramos feliz, haciendo planes para los días y noches siguientes, en compañía de su mujer Susana Rivera, su cómplice, su amor, pero quizá no la mejor guardiana para tener al ángel con las alas cortadas. Se prefería antes ángel expulsado que caído, derrotado, cancelado de sus placeres, sus días y sus noches.

Ángel seguía siendo el de la vida derramada en sus versos, el defensor de la voluntad de saber que «esperamos aún, todavía, siempre». Murió esa madrugada. Pocas horas después de que lo pillé en flagrante delito de fumar y beber a escondidas en su habitación de hospital. Naturalmente, todo lo disimuló, lo negó como ese niño reincidente pillado en sus trampas: «Yo no he sido, serían colillas del anterior». Nos reímos, nos fuimos y no lo volvimos a ver con vida. Murió soñando feliz con más vida, más tragos, más humo y más noches de amistad. Era raro nuestro mundo sin Ángel, raro el mundo sin él. Aunque tuviéramos unas «imprevisibles y verdaderas ganas de llorar», nos aguantamos y volvimos a recordar los paseos con Ángel, las paradas en bares burlando esquinas oscuras y recordando aquellas horas en que también nosotros fuimos felices.

Con sus cenizas nos fuimos a Oviedo en compañía de Susana que las llevaba en una urna en el asiento delantero de mi coche. Detrás Celia, Conchita y Chus. Paramos para gasolina y para un whisky doble en vaso de plástico. Al arrancar cayó el vaso y parte de su contenido sobre la urna de las cenizas. Fue su última copa, su compartido whisky de los poetas. Polvo sería, más polvo enamorado y con sed. «Yo no tengo la culpa / de haber bebido / desde tan joven tanta sed de sangre / tanto deseo de morder la vida, tanto amor…» Ángel parecía seguir vivo incluso hecho cenizas. Parecía querer acompañarnos con su mirada acuosa, sus gafas a medio caer y su sonrisa a medio escapar. El peculiar ceceo de su voz, esa manera suya de cantar y de callar, de seguir y apurar que seguía en nuestra compañía. Si le hubiéramos preguntado, es muy posible, que amable y contundente hubiera dicho: «Porque quiero».

Nunca olvidó su compromiso antifranquista. No se podía medallas, pero se la «jugaba» haciendo cosas en años difíciles y vigilados, como lo era esconder en su casa al clandestino «pajarito», al encubierto Jorge Semprún. Desde sus ventanas se veía la última estatua ecuestre de Franco. Allí parecía vigilante desde su caballo y con su sable para aviso en bronce contra todos los que pensábamos que los tiempos tenían que seguir cambiando. Muchos años después, una noche se la llevaron con nocturnidad y sin propaganda. En la casa de Ángel lo celebraron hasta las cucarachas.

Nunca dejó sus compromisos políticos, pero no bailaba con ningún rebaño. Siempre siguió siendo el poeta que había contado el dolor de los años oscuros, pero también era el otro, el que hacía un quite a la tristeza con esa ironía que remataba con una particular chicuelina verbal o escrita, marca de la casa. Le bastaba hacer un quiebro para que el mundo se volviera a llenar de promesas de asaltar la vida. Cuando recuerdo a Ángel me siento feliz y con ganas de dar o recibir caricias. De volver a esa noche con Raúl del Pozo en que pedíamos para ayudar a la Pantoja a que el pobre Paquirri, muerto en Pozoblanco, tuviera un entierro de lujo. Ese lado gamberro inocente, de pícaro educado, nunca lo abandonó.

Ni en las noches de whisky y risas con Juan Cruz, Pepe Esteban, Caballero Bonald, Bryce Echenique o Joaquín Sabina. Ni en las noches de tertulia en la cafetería Las Rejas, con Balbín fumando en pipa. O en aquellas de cante en Libertad 8 con Paco Otero y otros chicos del montón de aquellos movidos años. Siempre sabía controlar los enfados, medir las alegrías y disimular malestares. Muy pronto él también supo que la vida iba en serio y que por ello se hacía más necesario sacar a bailar la esperanza y la alegría.

Con la publicación de la antología de la editorial Nordica, con las excelentes ilustraciones de Pablo Alaudell, me ha sido fácil ponernos serios para reírnos mejor. Recordar que a su lado vivíamos convencidos de que la muerte podía, debería, esperar. Que estábamos obligados a burlar aburrimientos, falsas sentimentalidades y agobios de la vida nuestra de cada día. Tenemos que seguir aumentado el inventario de los lugares propicios para el amor. Serán pocos, pero su poesía es una de las más queridas guías. También nosotros estamos nostálgicos de aquellos días. «También fui muy feliz. También recuerdo. También yo fui testigo de otras horas».