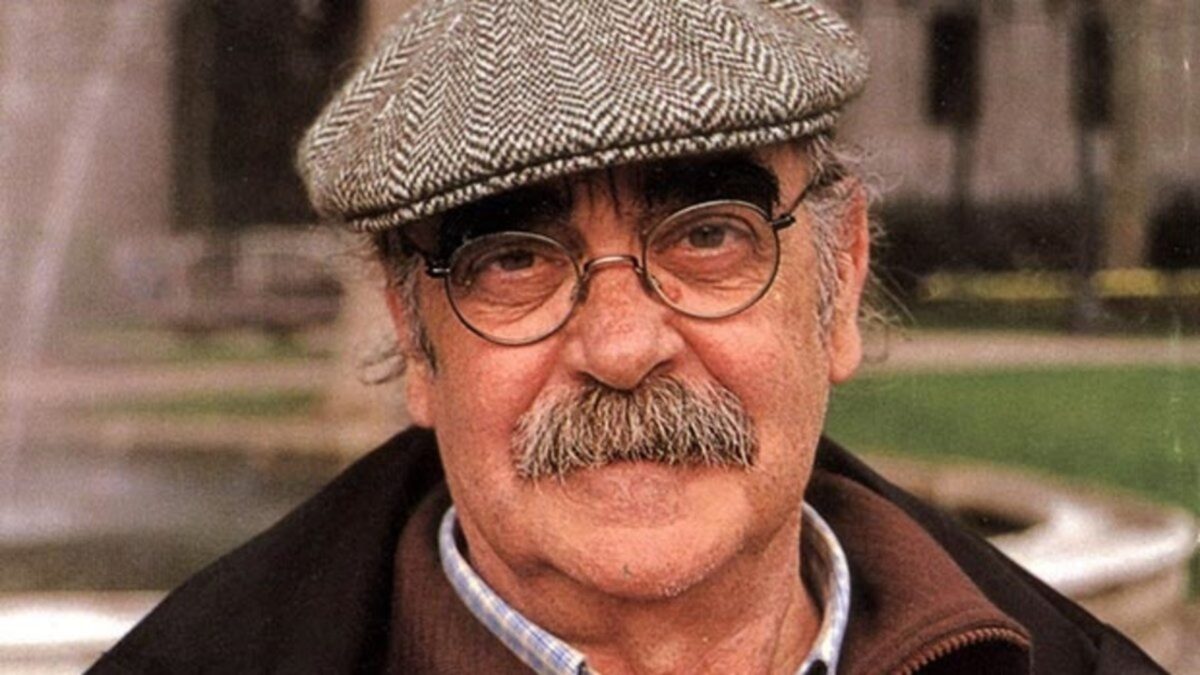

Labordeta

«En las encuestas sobre popularidad medidas a ojo de con quién se irían de cañas los españoles ganaba Labordeta una y otra vez»

Fundación José Antonio Labordeta | Fundación José Antonio Labordeta

José Antonio Labordeta es seguramente el aragonés más popular del siglo XX; su muerte, de la que se cumplieron diez años el pasado 19 de septiembre, reunió a miles de personas en los jardines del Palacio de la Aljafería. Allí, de manera espontánea quienes habían ido a despedir a quien fuera el mejor y más respetado embajador de Aragón comenzaron a entonar algunas de las canciones de Labordeta. «Somos» y «El canto a la libertad» eran evidentes, pero se escuchó también la «Albada» con la noche ya caída.

Para muchos, sobre todo los aragoneses, Labordeta era el abuelo. En las encuestas sobre popularidad medidas a ojo de con quién se irían de cañas los españoles ganaba Labordeta una y otra vez. El secreto de su popularidad estaba en sus canciones y en la televisión: había recorrido España y lo había grabado para TVE en Un país en la mochila; pero la razón de su profunda humanidad estaba un poco más atrás: estaba en la relación con su hermano Miguel, poeta, y en sus lecturas; está en sus años de profesor en la provincia de Teruel. Después llegaría la política nacional: fue diputado por la Chunta Aragonesista en el Congreso y allí se batió por el respeto y la dignidad de todos, y dejó lecciones que convendría repasar, siempre alejado de la política del qué hay de lo mío: desde su parcela trabajaba para todos. En realidad, solía decir medio en broma medio en serio, el único partido que de verdad lo representaría sería el IDA, la Izquierda Depresiva Aragonesa. Entre sus virtudes, por cierto, estaba la de no ser sectario: tenía amistad con gente de cuyas ideas estaba alejado, quizá por eso fuera un parlamentario ejemplar.

Era también un magnífico escritor de cuentos, de novelas y de poesía, más allá de sus libros de memorias, y un lector inteligente y afectuoso. Su curiosidad le acompañó hasta el final, así como una ternura afectuosa y al mismo tiempo un poco brutal. Aun así él leía y leía: contaba cómo se reía con el gotero de la quimioterapia puesto, un poco avergonzado por no poder reprimir las carcajadas en una situación así. El libro que le había hecho estallar en carcajadas era Brindis, de Ismael Grasa. Siempre tenía detalles de ese tipo: compartir el momento de la lectura con los amigos, más si eran los autores. Su sentido del humor era maravilloso y la delicadeza no estaba entre sus cualidades. En el restaurante en el que se reunía a cenar con amigos, cuando sacaban la fritada siempre hacía la misma broma: está muy buena, ¿la traéis de fuera? Por supuesto, muchas veces el blanco de sus bromas era él. Los que lo conocimos fuimos muy afortunados y su sonrisa y su sabiduría siguen presentes todavía.