Heridas que no deben dejar de sangrar

«Sánchez juega a que la herida franquista no deje de sangrar, y así, en medio de la confrontación y la polarización, quizá poder seguir en la Moncloa unos años más»

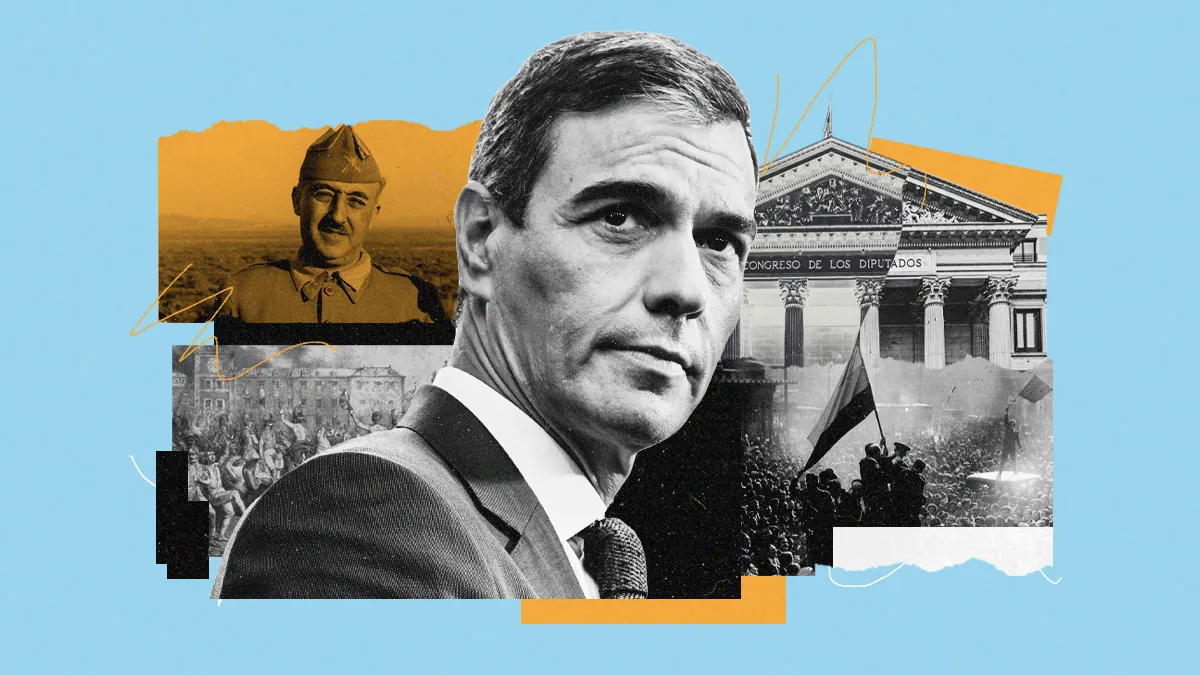

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su izquierda el dictador Francisco Franco. | Ilustración: Alejandra Svriz

Montesquieu decía que los pueblos cuya historia se lee entre bostezos, venciendo el aburrimiento, podían considerarse afortunados. Filtraba en su máxima una ecuación que suele tener precisión matemática: a más aventuras y sobresaltos, más sangre y despotismo. No se entiende, por eso mismo, que algunas personas se tomen a mal el que nadie en el exterior sepa el nombre de su presidente. Debería ser un motivo de orgullo. Y para el mandatario, casi un logro digno de figurar en la más brillante hoja de servicios. “Durante mi gobierno, el mundo no se enteró de que existíamos”, quien pueda decirlo, seguramente le ha hecho un bien a la humanidad.

Pero más terrible que tener una historia excitante y entretenida, es padecer demagogos que instrumentalizan los eventos dramáticos que ha sufrido una comunidad. Como si fueran vampiros, los demagogos entienden la historia como un cuerpo al que deben encontrar puntos débiles, el olor de la sangre, antes de clavar allí sus colmillos y hurgar y causar alboroto y por lo general rabia y dolor. Es la manera que han encontrado para que un hecho penoso se convierta en una gran herida. No una lesión que se repara con acuerdos, pactos, negociaciones, tratados o cualquiera de esas herramientas profilácticas que han perfeccionado la política y la diplomacia, no. Los demagogos hincan el colmillo hasta el fondo para causar heridas que no dejan de sangrar. Para que el reparador olvido no haga efecto y el dolor y el odio se vivan hoy como se vivieron ayer.

Ilustraba muy bien este fenómeno Antonio Scurati en M, la historia novelada del fascismo que escribió hace unos años. Por sus páginas pasan varios demagogos, no sólo Mussolini, que se encargaron de exacerbar el descontento que produjo en Italia el reparto territorial que hicieron las potencias triunfantes después de la Primera Guerra Mundial. Aquello no había sido un triunfo, dijeron, aquello había sido una “victoria mutilada”. A los italianos se les habían negado las posesiones territoriales que por historia y méritos bélicos merecían. Donde debía florecer un imperio, quedó un muñón moral, y esa herida, por supuesto, tampoco debía dejar de sangrar. De eso se encargaron personajes como el poeta D’Annunzio, quien, según Scurati, tuvo “toda la intención de mantener los bordes de la herida bien abiertos”. El fascismo nacía así, como una herida que no debía dejar de sangrar, como una humillación o una frustración que justificaba el resentimiento eterno y que invocaba y legitimaba la acción y el desquite.

“Más terrible que tener una historia excitante y entretenida, es padecer demagogos que instrumentalizan los eventos dramáticos que ha sufrido una comunidad”

Nada extraño que Jon Juaristi hubiera detectado los mismos síntomas en el abertzalismo del País Vasco. El nacionalismo que lo alimentaba también se nutría de una serie de agravios irresolubles o irreparables. Así fue como consiguieron que varias generaciones se inmolaran y mataran: promoviendo “un victimismo infinito que impide que la herida cicatrice”. La pasión vampírica por las heridas eternas, refractarias a las curas y a las reconciliaciones, al sanador paso del tiempo y al progreso moral de las naciones, es un síntoma de pulsiones revanchistas y populistas. Hoy se oye hablar de “herida colonial” y de “herida interseccional”, y detrás de ese lenguaje uno intuye el mismo deseo. Muchos grupos identitarios tratan de encontrar su lugar en el mundo señalando a los responsables de una herida o heridita que tampoco debe dejar de sangrar.

La demagogia y el rencor victimista que alimenta el fascismo hoy se viste de buenas intenciones. Los cien actos culturales que ha propuesto Pedro Sánchez para celebrar los cincuenta años de la muerte de Franco, por ejemplo, se venden como una fiesta de las libertades, del progreso y de la democracia, pero en realidad no son nada de eso. Detrás del empaquetado buenista asoman dos colmillos. Celebrar por todo lo alto el deceso del tirano no tiene como fin consolidar la unión de los demócratas para hacer frente a la ultraderecha que cobra fuerza en toda Europa, sino revivir los traumas del pasado; quitar las vendas de la Transición y de la Constitución del 78 para que la herida vuelva a sangrar, para que entendamos que Franco sigue vivo, paseándose por las instituciones españolas, y que hoy, a diferencia de ayer, sí se le puede frenar. A eso juega Sánchez, “a mantener los bordes de la herida bien abiertos”, como diría Scurati. Es una gran irresponsabilidad, pero los demagogos, como los vampiros con la sangre, no se resisten a clavar sus dientes en las venas del resentimiento. Que la herida franquista no deje de sangrar, y así, en medio de la confrontación y la polarización, quizá Sánchez pueda seguir en la Moncloa unos años más.