Macedonio Fernández, un escritor oculto

«Macedonio le señaló el camino a Borges, le adelanta que la literatura es siempre literatura sobre literatura y le advierte de la dimensión onírica de la realidad»

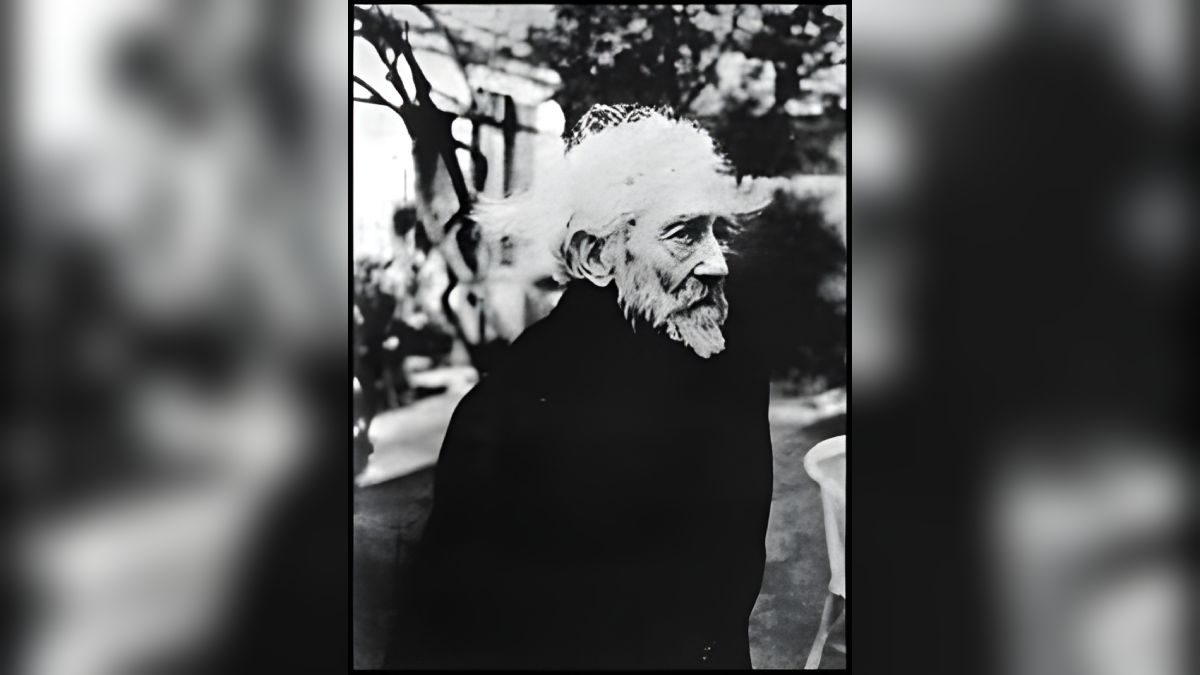

El escritor argentino Macedonio Fernández. | Wikimedia Commons

Se cumplieron 150 años del nacimiento de Macedonio Fernández (Buenos Aires, 1874-1952). Un escritor oculto que, sin embargo, fue el origen, o la referencia de la vanguardia literaria argentina de las primeras décadas del siglo XX, y más allá: el Ultraísmo, una versión porteña de sus colegas ultraístas españoles. Dirige la revista de vanguardia Prisma, codirige con Borges, Proa y escribe en Martín Fierro, las tres publicaciones que reunieron a esos jóvenes airados, Borges entre ellos y Oliverio Girondo, Ricardo Güiraldes; también participa en la Revista Oral, realizada en los bajos del Café Keller, en la que figura como fundador en la primavera de 1926, junto a Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz. Menudo personaje, «Macedonio Fernández fue uno de los cuatro fundadores de la modernidad literaria latinoamericana» escribió Carlos Fuentes en 1969, antes Ramón Gómez de la Serna señalaba, a la altura de 1937, «Macedonio Fernández es el que más ha influido en las letras dignas de leerse» y en 1960 Borges: «Cansinos era la suma del tiempo; Macedonio la joven eternidad».

Para Octavio Paz, Macedonio fue una invención de Borges, pero un excelente ensayista y crítico literario, Héctor Libertella (Bahía Blanca, 1945-Buenos Aires, 2006) le dio la vuelta a la ecuación: Borges fue un invento de Macedonio. No es poco. Durante un tiempo se llegó a poner en duda la propia existencia de Macedonio, y algunos pensaron, o escribieron, que Macedonio era un heterónimo de Borges. Lo cierto es que como subrayó el citado Libertella leer a Borges sería traducir a Macedonio. Y si fue así, la traducción resultó perfecta. Macedonio le señaló el camino a seguir a Borges, le adelanta que la literatura es siempre literatura sobre literatura y le advierte respecto a la dimensión onírica de la realidad.

No toda es vigilia la de los ojos abiertos (1928) es su primer libro, cuyo principal promotor fue Borges. Macedonio se aleja del realismo, en su obra más ambiciosa, Museo de la Novela de la Eterna, obra póstuma publicada en 1967, uno puede leer: «Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viviendo un vivir, no presenciando vida (…) Lo que yo quiero es otra cosa, es ganarlo a él de personaje, es decir, que por un instante crea él mismo no vivir».

Una trama apenas advertida, en la que se narra una pasión amorosa, que supera el tiempo y que se aleja de la mímesis canónica. Su obra es literatura sobre literatura. Algo que llegará a manifestarse con los años, por vías distintas y distantes, en autores como Georges Perec, Raymond Queneau, Italo Calvino y desde el lado argentino, sin duda, Leopoldo Marechal y Adán Buenosayres (1948), Rayuela (1963) de Cortázar, Prisión Perpetua (1988) de Ricardo Piglia, por no seguir. Macedonio va por libre, alejado, tras esa cercanía a los jóvenes vanguardistas, de cualquier intención de figurar en la vida literaria. Papeles de reciénvenido (1929) y Una novela que comienza (1941) son sus obras posteriores. Esta última presenta una serie de prólogos que anuncia el libro por venir, las diversas formas de enfrentarse a su lectura, pero la novela nunca comienza.

Todo es un catálogo, asombroso, de por decirlo en términos borgianos, un jardín narrativo de senderos (lectores) que se bifurcan. Una obra abierta. Nunca concluida. El escritor encarna sus propios proyectos. La desaparición del argumento, la digresión, la fragmentación del discurso, el diálogo con el lector, todo apunta a la apuesta macedoniana: una nueva forma de leer. Crear un lector. Y lo creó: Borges. De ahí, la brillante idea de Libertella de colocar a Borges como traductor de Macedonio. Borges traduce e inscribe las genialidades, un tanto solipsistas de Macedonio, en la tradición literaria. Es una vuelta de tuerca al vanguardismo. Una realidad alternativa, o si se quiere, lateral. Un nuevo lector que termina el texto. Que lo reconstruye y, de ahí, surge una realidad, podría ser de dimensión onírica, ajustada a no perder nunca la referencia de que tal realidad no es sino un sueño, un laberinto de palabras, la ficción de un mundo creado a partir de las palabras.

«El humor, la sorna es un elemento clave en cada uno de sus escritos»

El humor, la sorna es un elemento clave en cada uno de sus escritos, a través del absurdo o a través de la convicción de su «poemática del pensar». Un humor tan corrosivo como algunos de sus aforismos: «El gaucho es un entretenimiento para los caballos», o aquello de la conferencia a la que no había asistido ningún oyente y concluye: «Si falta uno más no cabe». La obra como orden cerrado desaparece. Todos los libros son así, abiertos, no concluidos. El fragmento contribuye a la ocultación del supuesto orden exterior y, de este modo, la creación artística se interioriza, se recrea en su propia contemplación, construye su propia realidad, se configura como una imagen que adquiere todo su sentido al ser mirada al trasluz.

Juan Ramón Jiménez, quien en una de sus visitas a Buenos Aires, insistió en conocer a Macedonio Fernández, escribió: «El Paraíso es un lugar sin espacio ni tiempo, donde las cosas no están en ninguna parte… Y en esa parte ninguna, de Dante, por ejemplo, de Blake, de Hörderlin, con su lengua de parte ninguna, está Macedonio Fernández. Y su lengua es un esperanto de lugar definitivo, donde cada uno hable su idioma, sin filólogos, y todos, sin filólogos, nos entenderemos» (1950).

La que, tal vez, sea la obra maestra de Macedonio, la elegía a la muerte de su mujer, Elena de Obieta, titulada Elena Bellamuerte (1920), forma parte de las grandes elegías escritas en lengua española. La literatura, mediante el poema, supera, vence a la muerte. La exaltación del amor sobre la muerte. La influencia del barroco español está presente de manera rotunda, ahora bien, un barroco tejido desde el otro lado de la realidad. La fantasmagórica, surgida de una topografía misteriosa –la literatura– que describe unos contornos en los que el tiempo es simultáneo y el espacio inasible. Parecería coincidir con Unamuno cuando recuerda que un poema «siente el pensamiento y piensa el sentimiento».

El mayor homenaje de Borges a Macedonio se encuentra en El Aleph, el deslumbrante cuento en el que el protagonista se dedicará de por vida al amor de Beatriz Viterbo, sin que el confuso tiempo ni el contemporáneo olvido ensombrezcan esa relación. Y el epitafio que Borges incluye en su poemario La cifra (1981), en uno de sus poemas La Fama escribe: «Leer a Macedonio Fernández con la voz que fue suya». Porque en la conversación fue donde el deslumbramiento de su singular universo literario brilló hasta el infinito. Un escritor a la sombra, un lujo invisible.