Mario Vargas Llosa: las tres geografías de un escritor liberal

«Deja dos cosas inalcanzables para la mayoría de los escritores: una obra narrativa que sobrevivirá al duro examen de la posteridad y un modelo de intelectual libre»

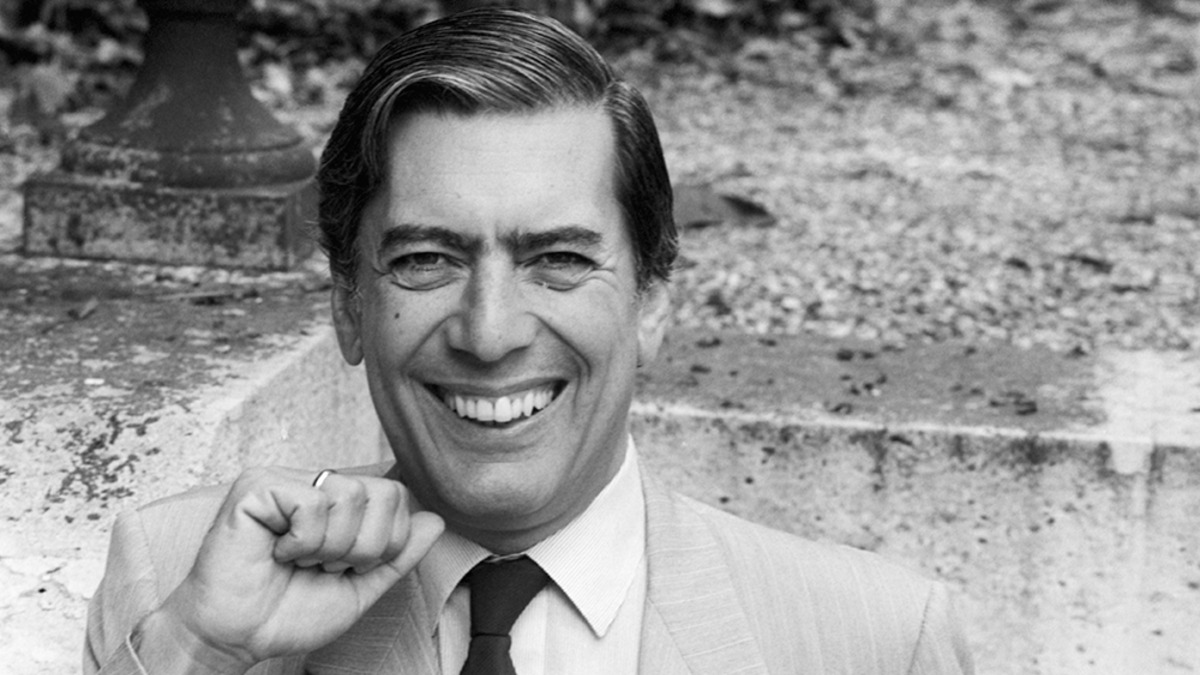

El escritor Mario Vargas Llosa.

Algo definitivo empezó en 1957, cuando en una separata del Mercurio Peruano un joven desconocido de la bohemia periodística publicó Los jefes. Se trata de un primer cuento perfecto que tiene cifrada en potencia toda la futura obra de Mario Vargas Llosa, cuyo embrujo es el siguiente: utilizar la ficción para reproducir en el lector una sensación, íntima, profunda, de realidad. Lo que el propio Vargas Llosa bautizó en un memorable ensayo como «la verdad de las mentiras». Con su muerte este domingo, 68 años después, el ciclo vital y artístico se cierra. Y deja detrás dos cosas que en la mayoría de los escritores son inalcanzables o incompatibles: una obra narrativa que sobrevivirá al duro examen de la posteridad y un modelo de intelectual libre, ajeno a la presión del rebaño.

Las novelas de Vargas Llosa se codean con la mejor literatura escrita en español de todos los tiempos, en diálogo con Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Javier Marías y Alejo Carpentier. Y sus batallas intelectuales, es decir, políticas y morales, son siempre respetables, porque tienen detrás un único motor: la búsqueda de la verdad. Sin miedo a quedar fuera del consenso, de los valores sobreentendidos o las melosas conveniencias, Mario Vargas Llosa supo renunciar a tiempo a las anteojeras ideológicas del siglo XX y mirar al mundo desde la independencia crítica, como sus modelos George Orwell, Octavio Paz o Raymond Aron.

Paradójicamente, Vargas Llosa fue siempre un escritor de talante liberal, sin saberlo él mismo, mucho antes de conocer la obra de Isaiah Berlin, Karl Popper y Friedich Hayek, a mediados de los años 80. Y lo fue porque desde sus obras primeras, cuando aún acariciaba la idea de redención colectiva que trajo la Revolución cubana al escenario latinoamericano, los personajes que las habitan eran seres singulares, que escenifican en sus dichos y hechos la infinita complejidad de la vida humana. Sus personajes (máscaras) actúan como personas: no son entelequias para ilustrar un propósito ni marionetas sin alma. Y esa es la esencia del liberalismo. La persona en el centro de la acción política.

Los jefes abre un ciclo literario único que cierra con otra paradoja que es también una ironía: la incapacidad de Toño Azpilcueta, protagonista de su última novela, Le dedico mi silencio, para plasmar en un libro todo lo que sabe del desaparecido guitarrista de vals peruano Lalo Molfino.

Clasificar la obra de Vargas Llosa como «realista» es correcto en el sentido de que el mundo literario en el que transcurren sus obras es este bajo mundo sublunar en el que habitamos, pero sin olvidar que, en palabras de Octavio Paz, «el realismo es a la literatura lo que la perspectiva a la pintura: un artificio». La vida, la realidad, suceden caóticamente, de una manera ingobernable. Un torrente de voces, personas y sucesos enmarañados, inasibles, azarosos. La literatura de Vargas Llosa pone «orden» en ese caos que es la realidad y, gracias a una arquitectura espacial y temporal perfectas, y a otros artificios literarios invisibles, produce el espejismo de asistir a la vida misma. El realismo de Vargas Llosa además tiene fronteras borrosas. Los encuentros de Lily con Ricardo en Travesuras de la niña mala tienen algo de alegoría fantástica, y las historias de El hablador se inscriben en un mundo subjetivo, ancestral, de los mitos primigenios, que nada tiene que ver con la realidad factual.

«En ‘La ciudad y los perros’ todos tienen razones para comportarse como lo hacen. Ese es el verdadero conflicto de nuestra sociedad»

La «suspensión de la incredulidad», el hechizo que atrapa a los lectores en las novelas de Vargas Llosa, obedece a la suma de varios elementos de zurcido literario invisible para el lector. Alejo Carpentier y Juan Rulfo, tras digerir las enseñanzas de Proust, Joyce y Faulkner, fueron pioneros en transformar el costumbrismo decimonónico en una forma moderna de reflejar (inventar) la realidad latinoamericana, proceso que culmina con Vargas Llosa y su generación. La estancia en Francia durante casi una década, desde 1958, le dio a Vargas Llosa la oportunidad de leer a Flaubert, Balzac y Stendhal en francés. Los frutos de este doble «empacho» literario se notan desde su primera novela, perfecta en su concepción estructural.

Efectivamente, La ciudad y los perros es la historia de la estancia de Alberto, el Poeta, protagonista de la novela, en un colegio militar, al que ha sido forzado por un padre autoritario a meterse a ver si se le componen sus veleidades artísticas y se hace hombrecito de verdad. Un criollo rico castigado en una escuela autoritaria que es un microcosmos encerrado y asfixiante de la realidad peruana, sobre todo en su fractura racial. El secreto estructural está en la alternancia de los capítulos en el colegio militar con la vida fuera, en la molicie indolente de Lima. Esto lo logra gracias a los recuerdos de la niñez del protagonista (fuga a través de la imaginación) y sus escasas salidas de domingo.

Otro elemento clave es de nuevo la pluralidad de voces y cómo cada personaje tiene un punto de vista congruente y lógico. La tensión narrativa crece ante la ausencia de héroes impolutos o malos de cuento de hadas. Todos tienen razones para comportarse como lo hacen. Ese es el verdadero conflicto de nuestras sociedades. No trata de justificar el machismo, el autoritarismo y el atraso, sino de entenderlos a cabalidad y reflejarlos sin moralejas. Y sólo así combatirlos.

Conversación en La Catedral, por su parte, es en su núcleo duro la conversación que mantiene, en el bar limeño La Catedral, Santiago Zavala con Ambrosio, exchófer y examante de su padre, Fermín. Pero sin que nadie nos lo explique, esta conversación está entrecruzada por una serie de historias y personajes que van moldeando el sórdido universo de la dictadura de Odría y la inculta y machista sociedad que no sólo la tolera, sino que aprende a vivir con ella. Sin casi darnos cuenta, la novela cuenta la historia de Cayo Bermúdez, político matón al servicio del Gobierno. Lo sorprendente es que Vargas Llosa no deja ningún cabo suelto, y estas historias aparentemente inconexas acaban amalgamándose.

Lo mismo sucede en La casa verde, entre la historia de Jum en la guarida rebelde de Santa María de Nieve y la llegada de don Anselmo a Piura para fundar el prostíbulo que da nombre a la novela. En El hablador, Vargas Llosa utiliza una técnica estructural a la que es muy afecto: el contrapunto, esto es, contar dos historias, en apariencia separadas, que confluyen al final. En este caso, el joven limeño fascinado con las culturas amazónicas, apodado Mascarita, y la figura del «hablador» o contador de historias primitivo de los machigüengas.

«Otro elemento esencial de la seducción en sus novelas tiene que ver con la voz narrativa y sus cambios constantes»

En El paraíso en la otra esquina, la conexión entre los dos personajes, Flora Tristán y Paul Gauguin, no sólo ocurre en línea genealógica (¡Tristán fue la abuela de Gaugin!) sino porque ambos están unidos por el mismo desprecio a la sociedad en que crecieron. Para Flora Tristán la solución es la construcción de una sociedad utópica, siguiendo las enseñanzas de Fourier, y para Gauguin, la rebeldía de abandonar la bohemia parisina para trasladar sus demonios al mundo indígena de Tahití.

Otro elemento esencial de la seducción en las novelas de Vargas Llosa tiene que ver con la voz narrativa y sus cambios constantes, pero lo hace de manera sutil y sin confundir al lector, que tiene las claves suficientes, conforme avanza en la lectura, para saber quién le está contando qué parte de la historia. Esta técnica de novela coral, de suma de subjetividades, transmite la sensación de vida en movimiento. Un recurso narrativo adicional de Vargas Llosa es el uso del dato escondido, arte en el que primero Henry James y después Ernest Hemingway fueron unos maestros. Así como las cosas que se callan en una familia son las más importantes, en La casa verde no aparece la palabra «lepra».

Tres geografías recorren su obra. En primer lugar, Lima, la ciudad a la que llega con diez años de edad y en la que vivirá su juventud: bachillerato, universidad, despertar político, independencia del opresivo nudo paterno, primeras publicaciones, primer matrimonio. Uno es de la ciudad en que ha pasado su adolescencia, con sus barrios ricos y elitistas de San Isidro y Miraflores, donde las sirvientas de impecable uniforme sacuden los árboles del polvo de la ciudad. Lima del puerto del Callao y sus días de fría playa. Lima de sus mercados y restaurantes populares, del ruinoso centro, Lima de la disputa entre la Universidad Católica y San Marcos, Lima bohemia de sus cafés y burdeles que mantenía sin embargo un recato conservador y una atmósfera provinciana. Lima del cielo eternamente gris.

Y después, escenarios de su batalla política contra el populismo que lo llevó a ser candidato a la presidencia y, por desgracia para su país, y suerte para la literatura, perder ante un desconocido Alberto Fujimori. De esa aventura saldrá El pez en el agua, ejemplares memorias autocríticas de un escritor honesto medito en la trituradora política.

«La selva como terreno de frontera donde la gente se inventa un nuevo destino»

En segundo lugar, la ciudad de Piura. En 1945, la familia Vargas Llosa abandona Cochabamba, Bolivia, y se traslada a esta ciudad en el desierto peruano. Como dice en Historia secreta de una novela: «Ese año que pasé en Piura, cuando era un mocoso de nueve años, fue decisivo para mí. Las cosas que hice, la gente que conocí, las calles y las plazuelas y las iglesias y el río y las dunas, donde mis compañeros del Colegio Salesiano y yo íbamos a jugar, quedaron grabados con fuego en mi memoria». ¿Por qué fue tan importante? Porque descubre su país natal y el mar, y porque será la última etapa de su edén personal antes de conocer a su padre y trasladarse a Lima. A Piura regresará para vivir un año clave de su juventud, en 1952. La Piura del barrio la Manchaguería, reducto de criminales. La Piura de la Unión Revolucionaria del pintoresco Sánchez Cerro, y del Partido Socialista, de Hildebrando Castro Pozo. La Piura del burdel que dará origen a La Casa Verde.

Y, en tercer lugar, la selva. No por una idealización de la vida adánica de sus pobladores, sino por todo el cuadro de miseria y opresión que contrasta con su belleza natural. En la selva los misioneros católicos quieren evangelizar a las niñas indígenas, pero para ello no tienen empacho en secuestrarlas para luego abandonarlas a su suerte ante la llegada de nuevas pupilas. Por no hablar de las enfermedades que diezman las tribus, imbuidas de cacicazgos y pobreza. La selva como el refugio de los aventureros, de los perseguidos y los enfermos. La selva como terreno de frontera donde la gente se inventa un nuevo destino. El drama de la selva que el humor de Pantaleón y las visitadoras no atenúa, sino potencia.

La obra de Vargas Llosa también sirve para entender el llamado revolucionario que cimbró América Latina, la pasión comunista en la que se sacrificaron tantas vidas inútilmente. Si en Historia de Mayta narra la vida del guerrillero bien intencionado que quiere cambiar la suerte de su pueblo y que acaba envuelto en un engranaje que lo supera y lo degrada, en Lituma en los Andes, para la que rescata un personaje de La casa verde, denuncia la maquinaria homicida de Sendero Luminoso.

El disparador de las primeras novelas de Mario Vargas Llosa es un elemento biográfico, que disimula con elementos de ficción para tener plena libertad creativa. El primero es su estancia en la Academia Militar Leoncio Prado, entre 1950 y 1951, materia prima de La ciudad y los perros. Su siguiente libro, La casa verde, es, en cierto sentido, la sublimación de al menos tres datos vitales: el año que pasó en su niñez en Piura, el regreso que hace a esa ciudad del desierto peruano en el año 1952, cuando vive con sus tíos y trabaja en el diario local La Industria y su primera visita a la selva amazónica del Perú, en concreto el viaje que realizó en 1957 a la región del Alto Marañón y la pequeña localidad de Santa María de Nieva.

«Con una disciplina legendaria y un talento brutal, creó un friso inmenso sobre la vida del Perú y sus contradicciones»

Una tercera etapa de su vida transformada en literatura sería la de los años de periodista y de estudiante de Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1953, en plena dictadura del general Manuel A. Odría, que transformó en una suerte de alter ego en el personaje Santiago Zavala de Conversación en La Catedral. También es el obvio Marito o Varguitas de La tía Julia y el escribidor, donde sublima en clave de humor el matrimonio con su tía política, Julia Urquidi.

No será sino hasta La guerra del fin del mundo, en la que narra la insurrección milenarista en el sertón brasileño a finales del siglo XIX, que Vargas Llosa construya por primera vez una novela sin referencia biográfica directa y ajena al Perú, algo que volverá a hacer ocasionalmente, como en La fiesta del Chivo, magistral reconstrucción de la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana y del atentado que acabó con su vida. Pero el centro de toda su obra está en el Perú. El sueño del celta, sobre la oprobiosa colonización belga del Congo, también documenta las miserables condiciones de la Amazonía peruana.

Con una disciplina legendaria y un talento brutal, Mario Vargas Llosa creó un friso inmenso sobre la vida del Perú y sus contradicciones, el retablo crítico de una sociedad, pero, sobre todo, un universo literario sin paralelo en nuestra lengua, poblado de personajes complejos e inolvidables y de historias capaces de provocarnos, alertarnos, aleccionarnos, pero sobre todo de conmovernos como si fueran parte de nuestra vida.

Un oxímoron define la trayectoria de Vargas Llosa: fue milagro rutinario, al que nos tenía mal acostumbrados. Todo podía derrumbarse, pero ahí estaba siempre Vargas Llosa. Su muerte desvanece el hechizo. Ahora será nuestra obligación invocarlo con la lectura y seguir, en la medida de nuestras fuerzas, su ejemplo valiente y honesto, más necesario que nunca en un mundo en la peligrosa pendiente de la «cultura del espectáculo», el fanatismo de la identidad y el eterno regreso del populismo.