Discriminación y perspectiva de género: la brecha de pensiones

«Concédase el complemento a todos los que, independientemente de su sexo, reúnan la condición de haber sido madres o padres, y con los mismos requisitos»

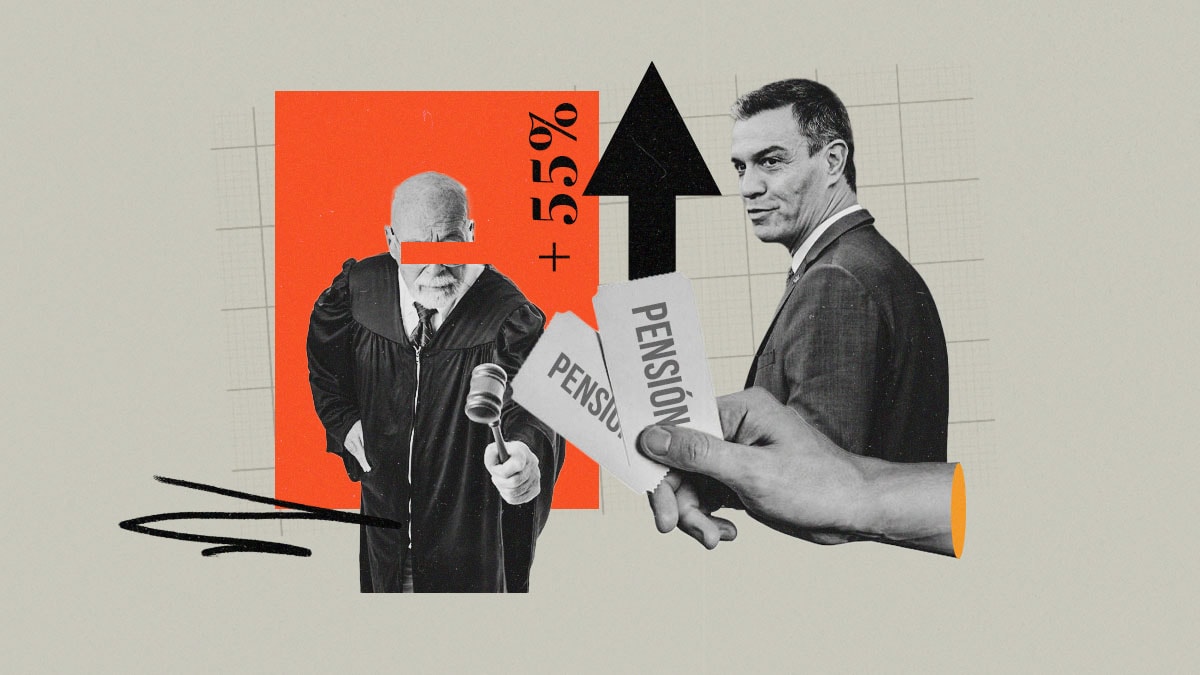

Ilustración de Alejandra Svriz.

Imaginemos que un fenómeno afecta, de modo negativo, característicamente a los miembros de un colectivo X. No necesariamente porque resulten ser directamente discriminados; no, no hablamos de que las mujeres afganas tienen en promedio menor educación que los hombres porque se las prohíbe ir a la escuela cuando son niñas, o del número de doctores afroamericanos en la Alabama de 1950 cuando no podían ir a la Universidad.

Pongamos que las indemnizaciones por accidente laboral se cuantifican en función del daño. Pongamos que aquellos trabajos que arrostran mayores riesgos, y por tanto, en los que los daños provocados son mayores (y así también las indemnizaciones), son fundamentalmente desempeñados por hombres. ¿Hay una brecha de género en las cuantías de esas indemnizaciones entre hombres y mujeres? Obviamente sí porque son más los hombres que sufren los peores accidentes laborales. En el año 2023, de acuerdo con las estadísticas oficiales, hubo 558.936 accidentes durante la jornada laboral. De ellos el 70% afectaron a hombres. De los que fallecieron, el 93% eran hombres. ¿Debe hacer algo el poder público al respecto? ¿Qué?

De nuevo: esos hombres trabajan y aceptan los riesgos, es decir, no son esclavos, aunque sin duda su condición biológica –su fisiología derivada de su genética– junto con ciertos condicionantes sociales les inclina o determina, aunque no completamente, a ser ellos quienes asumen esos empleos. Una intervención del poder público que tratara de igualar la distribución final de indemnizaciones estableciendo una suerte de tarifa plana que fuera independiente de la afectación sufrida, para que así no hubiera «brecha de indemnización» entre hombres y mujeres, nos parecería injusta porque olvida que la igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales; que aumente el número de mujeres en esos oficios mediante una política de incentivos para que sean más las mujeres que cobran esas más nutridas indemnizaciones, nos parecería perverso y probablemente resultará ineficaz e ineficiente.

¿Y qué pensaríamos de una norma que estableciera que los hombres que sufren un accidente laboral verán incrementada su indemnización porque los que sufren la mayoría de esos accidentes son hombres? Creo que la inmensa mayoría diríamos que se trata de una norma discriminatoria flagrante, on its face, que dicen los constitucionalistas estadounidenses: habrá mujeres que sufrirán un parecido infortunio y que no recibirán ese trato simplemente por no ser hombres.

Y es que hay normas que habiendo sido neutralmente concebidas, contando con una justificación o propósito loable, favorecen a los miembros de un determinado colectivo as applied, es decir, simplemente de resultas de su puesta en marcha. Si en España se conceden becas de comedor en los colegios para umbrales de renta muy bajos, y resulta que la inmensa mayoría de quienes tienen esas rentas son extranjeros en situación irregular, no diremos que los españoles están discriminados siempre y cuando, teniendo esos niveles de renta, y aun siendo muy pocos, pueden también acceder a la beca.

«¿Le falta al TJUE formación en feminismo, o en perspectiva de género, como ha apuntado alguna ilustre comentarista? Todo lo contrario»

Toda la anterior digresión trae cuenta de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito del complemento que sobre su pensión, y para paliar la brecha de género en pensiones, se concede en España a las mujeres cuando hayan tenido dos o más hijos biológicos o adoptados.

No es la primera vez en la que el TJUE nos tira de las orejas por haber introducido en nuestro sistema una norma que, por discriminatoria, atenta contra el Derecho de la Unión. En 2018 así lo estimó, puesto que los padres que también tuvieran dos o más hijos no podían acceder a ese complemento. Pues bien, tras producirse la reforma correspondiente de la legislación en materia de seguridad social, así lo ha vuelto a entender porque, si bien los padres desde el año 2019 sí pueden solicitar el complemento, deben reunir requisitos adicionales –para empezar la prueba de que haber tenido hijos ha mermado su carrera profesional lo cual habría redundado en una menor pensión– que a ninguna mujer –cuando incluso pudiera ser que no se da el presupuesto que justifica el complemento, es decir, que no abandonó su carrera profesional para el cuidado de los hijos– le son exigidos. La norma es discriminatoria on its face viene a sostener el TJUE al responder a dos cuestiones prejudiciales planteadas por dos jueces españoles que tienen que resolver la reclamación de dos padres.

¿Le falta al TJUE formación en feminismo, o en perspectiva de género, como ha apuntado alguna ilustre comentarista? A mi juicio no. Todo lo contrario.

En un libro que publiqué hace ya algunos años –Lo sexual es político (y jurídico)– traté de desentrañar con algo de cuidado qué se quiere decir con ese sintagma mágico de la «perspectiva de género». Allí descartaba en primer lugar que debiéramos aceptar por tal cosa la de disponer de un cierto «privilegio epistémico» que daría la condición de ser mujer –u hombre, o de una determinada etnia– para describir, conocer o evaluar fenómenos. A las pruebas –la de tantas y tantas mujeres que discrepan razonablemente entre sí sobre tantas y tantas cosas, a la de tantos hombres y mujeres que investigan y discuten genuinamente sobre tantos y tantos asuntos– me remito. ¿Carecían de ese tipo de perspectiva las mujeres juezas que absolvieron recientemente a Dani Alves?

«Hay realidades que afectan –por razones diversas, también las ‘biológicas’– a las mujeres, y que obligan a concretar ciertos principios»

Tampoco tiene mucha mayor mordiente entender por perspectiva de género la conciencia de la subalternidad histórica de las mujeres: en el caso de la brecha de pensiones, esa perspectiva queda incorporada cuando, de manera neutral y atendible, se aborda paliar esa distribución inequitativa que, generalmente, trae causa de que las mujeres mayoritariamente han tenido que interrumpir sus desarrollos profesionales al ser madres. Basta comprobar los datos y no ser obtuso sobre cómo nuestras sociedades han distribuido sus roles y en buena medida lo siguen haciendo.

Más enjundia y mayor crédito podemos asignar a una comprensión de la «perspectiva de género» que sería algo así como lo que sigue: partimos de que hay necesidades o realidades que afectan –por razones diversas, también las «biológicas»– a las mujeres, o son distintivas de su condición, y que nos obligan a especificar o concretar ciertos principios o nociones compartidas que, aunque universales, atenderán a esos intereses propios de los miembros de ese colectivo.

Y esto es lo que perfectamente cabía hacer en el caso de la brecha de pensiones de manera mucho más pulcra, por neutral y por ende igualitaria y justa, en nuestra legislación ahora puesta en la bicoca: la perspectiva de género en esa materia implica hacerse conscientes de cómo muchas mujeres al haber sido madres llegan a la jubilación en peor posición y deben ser compensadas, sin que ello necesariamente implique tratar a los varones, a todos, por el mero hecho de serlo, como el cordero sacrificial de una discriminación no solo gratuita sino también lacerante: concédase el complemento a todos los que, independientemente de su sexo, reúnan la condición de haber sido madres o padres, y con los mismos requisitos, para que así, puesto que quienes serán beneficiarios serán mayoritariamente las mujeres, la brecha se reduzca. Coda: y mutatis mutandis para las penas por los delitos en materia de violencia de género.