El cansancio de la piedra

«La modernidad nos encierra dentro de una tristeza muy peculiar: la de pensar que la realidad no da más de sí y que ya hemos alcanzado la última frontera»

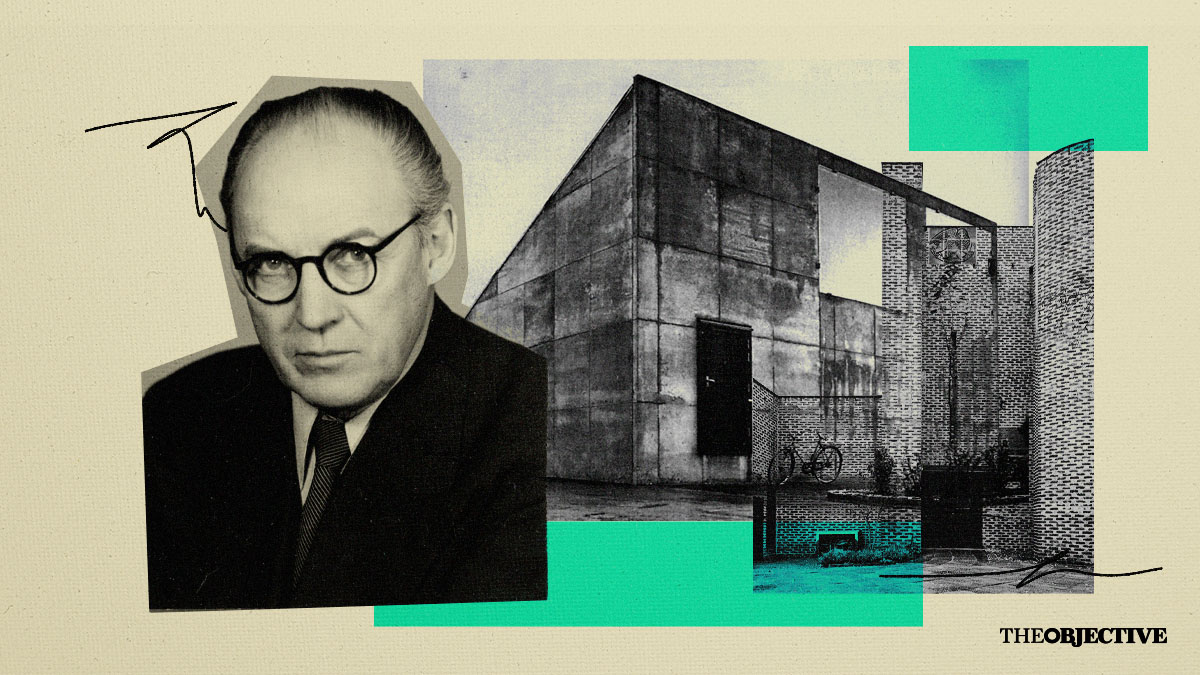

Ilustración de Alejandra Svriz

A sus 87 años, el arquitecto Sigurd Lewerentz se obsesionó con los ladrillos. En la iglesia de San Pedro, erigida en Klippan, Suecia, pidió a los albañiles que no ocultaran el cansancio ni la imperfección de la piedra. Si el reino de los cielos pertenece a los que se hacen como niños, qué mejor que en las paredes de un edificio religioso se refleje una luz aún no maleada por la experiencia ni la memoria, debió de pensar. Es cierto que nuestro hombre no buscaba una estética de las ruinas –a pesar de esas fotografías que dedicó a Roma en su viaje a Italia de 1922– ni una coartada crepuscular. Al contrario: intuía el exilio que supone la perfección.

Mientras paseaba con mis hijos por el Cementerio del Bosque, que proyectó Lewerentz junto con Erik Gunnar Asplund en las afueras de Estocolmo, intuí precisamente esa ruptura. Un ciervo rumiaba entre las lápidas, mientras los niños lo miraban asombrados. Una pareja de jubilados buscaba la tumba de Greta Garbo. Lucía un sol espléndido aquel mes de agosto. Pensé que, para un arquitecto, la luz es clave; ¿pero qué luz en concreto? En los mismos años en que se construía el Cementerio del Bosque, el filósofo alemán Walter Benjamin anotó que, en medio de la desolación de la historia, la esperanza se filtra únicamente a través de las grietas. ¿Fue esta la luz que vio Lewerentz? No me cabe duda. Pude constatarlo con mis propios ojos.

«Lewerentz prefirió acercarse al hombre y respetarlo tal como es: frágil, inseguro y mortal, hermoso y digno»

La memoria conoce la verdad del tiempo. Toda construcción es provisional; cualquier simetría, efímera. Lo que Lewerentz hizo fue asumir esta regla desde el principio. Quiso negarle a la modernidad su aspiración totalitaria para devolverle su humildad de origen. Y, sin embargo, allí nada queda al azar. La aparente rudeza de San Pedro oculta la precisión de un metafísico unida a la espiritualidad de un místico. Podría enumerar sus obras con devoción, una tras otra: el Cementerio del Bosque y su capilla de la Resurrección, la iglesia de San Marcos –con la penumbra de sus pasillos y sus maderas sin barnizar– y, como testamento último, esta iglesia de San Pedro en la lejana provincia de Escania.

Son espacios religiosos cuya mirada se opone al falso ideal de transparencia que caracterizó al siglo XX y que convierte las funcionalidades constructivas en excusa para el exhibicionismo. Lewerentz se negó a complacer el gusto del ojo habituado a la pureza del diseño industrial. Prefirió acercarse al hombre y respetarlo tal como es: frágil, inseguro y mortal, hermoso y digno.

Aún más al norte, cerca de una antigua catedral gótica, escuché años más tarde al sabio Rémi Brague reflexionar sobre las viejas naciones que construyeron Europa. Recordé entonces un párrafo de su libro La vía romana, donde elogia la provechosa fecundidad de las culturas que se abren a la potencialidad de lo elevado. La aparente perfección de la modernidad nos encierra dentro de una tristeza muy peculiar: la de pensar que la realidad no da más de sí y que, por tanto, ya hemos alcanzado la última frontera. Nuestro mundo -gnóstico en su raíz- conceptúa como algo casi herético y contracultural el hecho de amar la realidad concreta y de cuidarla para que dé fruto. La realidad es imperfecta, pero está impregnada de vida y de consuelo. Esta quizás sea la lección que ha querido legarnos el maestro sueco Sigurd Lewerentz, el amor por lo humilde puesto al servicio de una verdad que nos eleva.