Una segunda oportunidad

«No estamos condenados a ser sólo lo que somos ni lo que hemos sido. La vida se abre mirando al futuro y arrancando a andar en pos de algo mejor que nosotros»

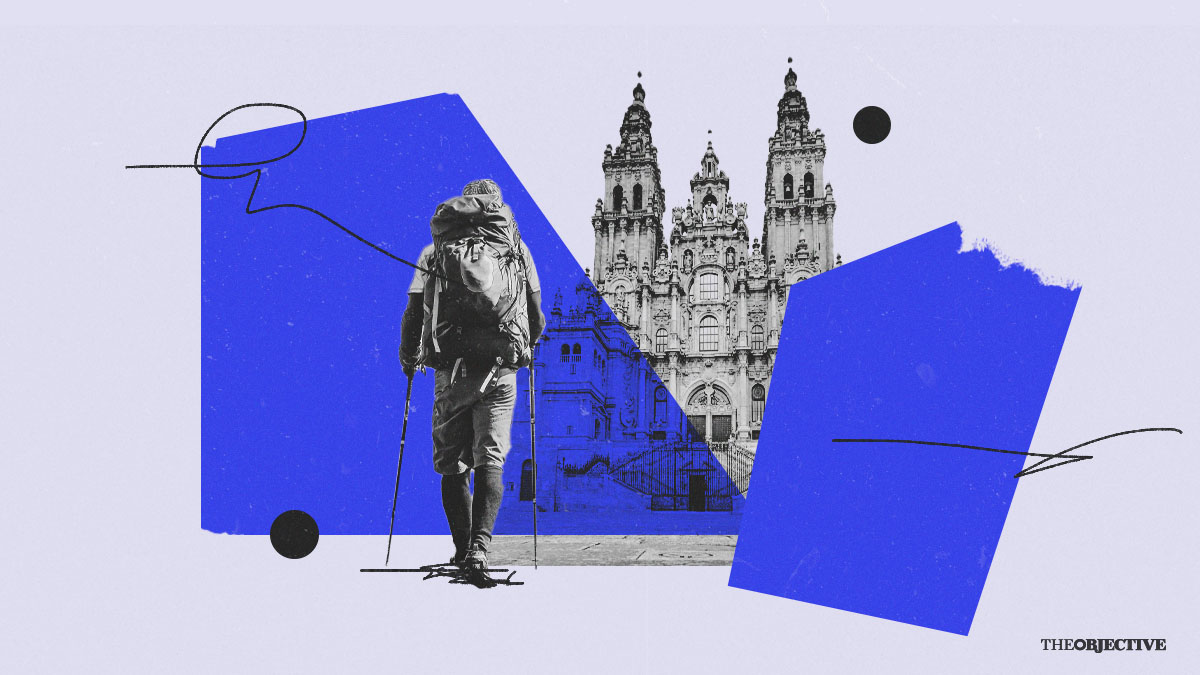

Ilustración de Alejandra Svriz

A principios de los noventa salí solo y a pie hacia Santiago de Compostela. La moda jacobea, que tanto ímpetu adquiriría con los años, empezaba a propagarse, gracias al impulso de la Xunta y de las distintas asociaciones de amigos del Camino. Quiero decir que era un mundo aún rudimentario, donde las mangueras, en muchos albergues, suplían a las duchas. La primera noche, en Zubiri, conocí a un grupo de jóvenes belgas: eran cuatro o cinco e iban acompañados por dos adultos. Me hice amigo de uno de ellos, un chico culto, quería ser escritor y soñaba con graduarse en Lovaina. Le gustaba la música y la literatura –Paul Auster y Thomas Pynchon, por ejemplo– y hablaba el español bastante bien, además del inglés, el francés, el flamenco y el alemán. Cuando se es tan joven se mira el mundo con una nitidez especial, con un anhelo de luz que borra cualquier sombra.

Un día llegamos hasta una fuente que tenía un caño de vino y otro de agua. Recuerdo que le dije: «Pásame tu cantimplora, que te convertiré el agua en vino». Supuse que entendería la alusión al milagro de las bodas de Caná. Dudó un segundo y dijo: «Lo siento, pero no puedo». «¿Por qué? –le pregunté–. ¿Acaso eres abstemio?» «¡No!, ¡no! –me respondió, sonriendo–. Soy un preso y mis compañeros también».

«Todos aquellos chicos eran reclusos y peregrinaban para conmutar pena»

Luego me explicó la historia. Todos aquellos chicos eran reclusos y peregrinaban para conmutar pena. Al parecer, un fuero medieval favorecía este tipo de experiencias de reinserción social. Los dos adultos eran un policía y un educador, y llevaban ya unos meses caminando juntos. Cuando indagué sobre lo que habían hecho, no me quiso contestar. «Tranquilo –me dijo–, nada de sangre: sólo delitos de cuello blanco». Al día siguiente desaparecieron. Lo puedo entender. Me imagino que a los dos responsables de la expedición no les debió de gustar que alguien ajeno al grupo estuviera en el secreto y prefirieron caminar unos kilómetros más hasta llegar al siguiente albergue. Seguramente yo hubiera hecho lo mismo. Nunca más supe de él. No sé si fue a Lovaina o si se hizo escritor. Quiero creer que la vida le ha sonreído.

Aquel día perdí a un amigo, pero esta historia quedó grabada en mi memoria. Cuando semanas más tarde llegué a Foncebadón, a la Cruz de Ferro donde los peregrinos depositan una piedrecilla que ha traído de casa, me acordé otra vez de ellos. La guija significa el lastre del que se deshace el peregrino para avanzar hacia un destino más ligero. Es una metáfora de la vida nueva que empieza en el Camino. Me pregunté qué supondría ese símbolo para aquel grupo de jóvenes que había cruzado media Europa para redimir sus penas y recuperar la libertad.

A veces los gestos salvan; a veces, también las decisiones que tomamos. Ahora pienso en aquellos años como lo que en verdad fueron: una versión temprana de mí mismo. El Camino y la aventura de aquellos jóvenes belgas me enseñaron que no estamos condenados a ser sólo lo que somos ni lo que hemos sido. La vida se abre mirando hacia el futuro y arrancando a andar en pos de algo mejor que nosotros mismos. Este verano, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, peregrinarán a Santiago o emprenderán un camino hacia algún lugar. Ojalá descubran esta pequeña verdad.