La economía española a 2030 está atrapada por la red eléctrica

«La lógica es impecable sobre el papel: si queremos electrificar industria, transporte, calefacción o centros de datos, necesitamos reforzar la red»

Ilustración de Alejandra Svriz.

Prácticamente en las puertas del fin de semana, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) publicó un documento bajo el formato de proyecto de Real Decreto que establece las bases del desarrollo de la red eléctrica para los próximos cinco años (hasta 2030). Una iniciativa que se ha hecho esperar varios meses y sobre la que el departamento que dirige Sara Aagesen ha mantenido una prolongada incertidumbre en el tiempo.

Decía Italo Calvino en Ciudades invisibles que «el infierno de los vivos no es algo que será, sino que ya está aquí: es el que se forma todos los días, habitando juntos». Cambiemos «habitantes» por «kilovatios» y «juntos» por «en la red» y tendremos una imagen bastante ajustada de lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico español. La red, esa inmensa urdimbre de cobre, acero y silicio, es el espacio común donde conviven millones de consumos y miles de proyectos de generación renovable que pugnan por conectarse. Y como en los relatos de Calvino, el infierno no proviene de su existencia, sino de la incapacidad de darle orden.

Por activa y por pasiva hemos advertido en los últimos meses que el marco regulatorio heredado, con techos de inversión fijados como porcentajes del PIB y una lógica de mínimos, no encaja en la era de electrificación acelerada y despliegue masivo de renovables. En este sentido, el Gobierno comparte el diagnóstico y pone encima de la mesa algunas medidas que buscan mayor transparencia, mecanismos de participación territorial, sanciones para los incumplimientos y cierta flexibilidad para anticipar necesidades futuras.

La lógica es impecable sobre el papel: si queremos electrificar industria, transporte, calefacción o centros de datos, necesitamos reforzar la red. Si queremos integrar miles de megavatios renovables, necesitamos capacidad de evacuación. Si queremos precios competitivos y seguridad de suministro, necesitamos planificación ordenada. Hasta aquí, nadie lo discute. El problema aparece cuando se examinan los instrumentos propuestos. Porque, como advertía Ortega y Gasset, «toda realidad ignorada prepara su venganza». Y lo que este decreto ignora —o aborda de forma insuficiente— son precisamente los resortes económicos y regulatorios que convierten un plan en realidad.

La trampa de los techos sobre el PIB y el incumplimiento del PNIEC

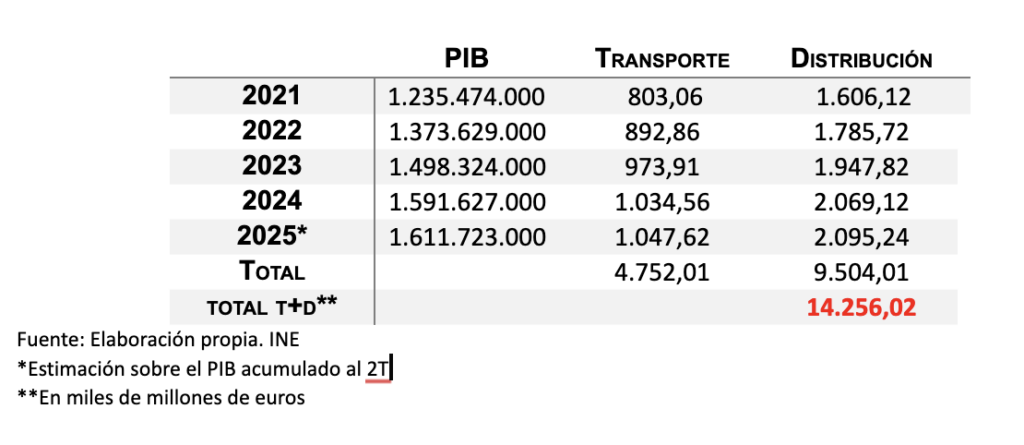

El proyecto mantiene el esquema de límites máximos de inversión susceptible de recibir retribución regulada: 0,065% del PIB para transporte y 0,13% para distribución, ambos sobre PIB. Es cierto que se introduce la posibilidad de flexibilizarlos en casos excepcionales, pero la lógica de un techo fijo choca con la magnitud de la transición energética. Los cálculos de necesidades de red hasta 2030, realizados por distintas consultoras y recogidos en estudios europeos, superan ampliamente lo que esos porcentajes permiten, pero sobre todo contradicen lo que su propio PNIEC exige en la pág. 476: la inversión en redes es el 17% de los 308.000 millones de euros de inversión necesaria, con lo cual, son 52.360 millones en el período comprendido entre 2021 y 2030.

¿Cuánto estamos de lejos o de cerca de esa cifra? Partiendo de un supuesto que es que entre los años 2021 y 2025 se haya invertido exactamente los límites legales (0,13% y 0,065%) la suma entre 2021 y 2025 habría sido de 14.256 millones, y sumando los 13.590 millones que ha anunciado el Gobierno hasta 2030, el resultado estará todavía a un 46,8% de distancia con respecto a lo establecido por el PNIEC. Tampoco se nos debe escapar un detalle: la inversión prevista hasta 2030 sería menor que la teórica establecida por los límites de inversión entre 2021 y 2025, de la cual tenemos muy pocas noticias a falta de que la CNMC publique cifras oficiales definitivas.

Una retribución regulada que no convence a quién debe poner el dinero

A ello se suma el debate sobre la tasa de retribución financiera (TRF) fijada por la CNMC. Para el periodo 2026-2031 se propone un 6,46 %. La cifra puede parecer razonable en abstracto, pero el capital no se mueve en abstracto: compara rendimientos entre países y sectores. Y la percepción de riesgo regulatorio en España, unida al repunte de tipos de interés, hace que ese porcentaje sea poco competitivo frente a otros marcos europeos.

Invertir en redes eléctricas exige comprometer capital a muy largo plazo con retornos inciertos. Si la rentabilidad regulada no cubre el coste de oportunidad, el resultado será la ralentización de proyectos o, directamente, la fuga de inversiones hacia otros mercados, porque no podemos olvidar que quien pone el dinero up front son las empresas, no el Estado. En términos prácticos: mientras España paga en torno a 360 puntos básicos más sobre el bono a 10 años según el nuevo modelo presentado por la CNMC, países como Italia, Finlandia o Reino Unido aplican diferenciales de entre 591 y 630 puntos básicos sobre su coste de deuda.

El Real Decreto habla de alinearse con recomendaciones europeas, pero no concreta cómo atraer capital internacional ni cómo usar instrumentos como los fondos de innovación o de interconexiones transfronterizas. Otros países han desarrollado mecanismos de cofinanciación o han adaptado sus normas para atraer a grandes inversores institucionales. España corre el riesgo de perder esa carrera si no ofrece un marco competitivo y previsible.

Permisos: el cuello de botella olvidado

El Real Decreto dedica capítulos enteros a la transparencia y a la participación, lo cual es positivo. Se prevén consultas previas a consumidores, informes de comunidades autónomas y publicaciones de planes. Sin embargo, se pasa de puntillas sobre un cuello de botella de primera magnitud: los plazos de autorización administrativa y la coordinación entre niveles de gobierno.

Los datos recientes muestran que buena parte de la capacidad renovable denegada no lo fue por falta de red física, sino por retrasos burocráticos o conflictos de competencias. Regular los límites de inversión sin acompañarlo de un programa contundente de simplificación de permisos equivale a mejorar la carrocería del coche sin tocar el motor.

La ausencia de criterios de priorización

Otro vacío llamativo es la falta de criterios claros para priorizar proyectos. El decreto menciona la necesidad de evaluaciones coste-beneficio, pero no establece una matriz concreta: ¿se priorizarán proyectos industriales estratégicos, la electrificación residencial, el despliegue de hidrógeno verde? ¿Qué peso tendrá la seguridad de suministro frente al ahorro tarifario?

Sin estos criterios, se corre el riesgo de que la priorización dependa más de la capacidad de presión de cada actor que de una lógica económica y social transparente. Y la historia de las infraestructuras españolas nos enseña que cuando la política sustituye a la economía en la toma de decisiones, el coste lo acaban pagando los ciudadanos.

Epílogo

El decreto es un paso necesario: reconoce la urgencia de reforzar redes y la necesidad de mayor transparencia. Pero es insuficiente. Falta dotarlo de un armazón económico sólido, de criterios de priorización claros, de una gobernanza efectiva y de un tratamiento simétrico a soluciones flexibles.

La transición energética no admite medias tintas. Es un proceso que, como advertía Benjamin Franklin sobre la libertad, «una vez perdido, se pierde para siempre». Si España se queda atrás en inversiones en red, no habrá segunda oportunidad: los proyectos industriales se instalarán en otros países, los consumidores sufrirán precios más altos y la electrificación se ralentizará.