Sorpresa de Borges

«El autor más libresco de todos es el menos libresco: porque vive los libros como muchos no viven la vida y porque utiliza los libros para salir de los libros»

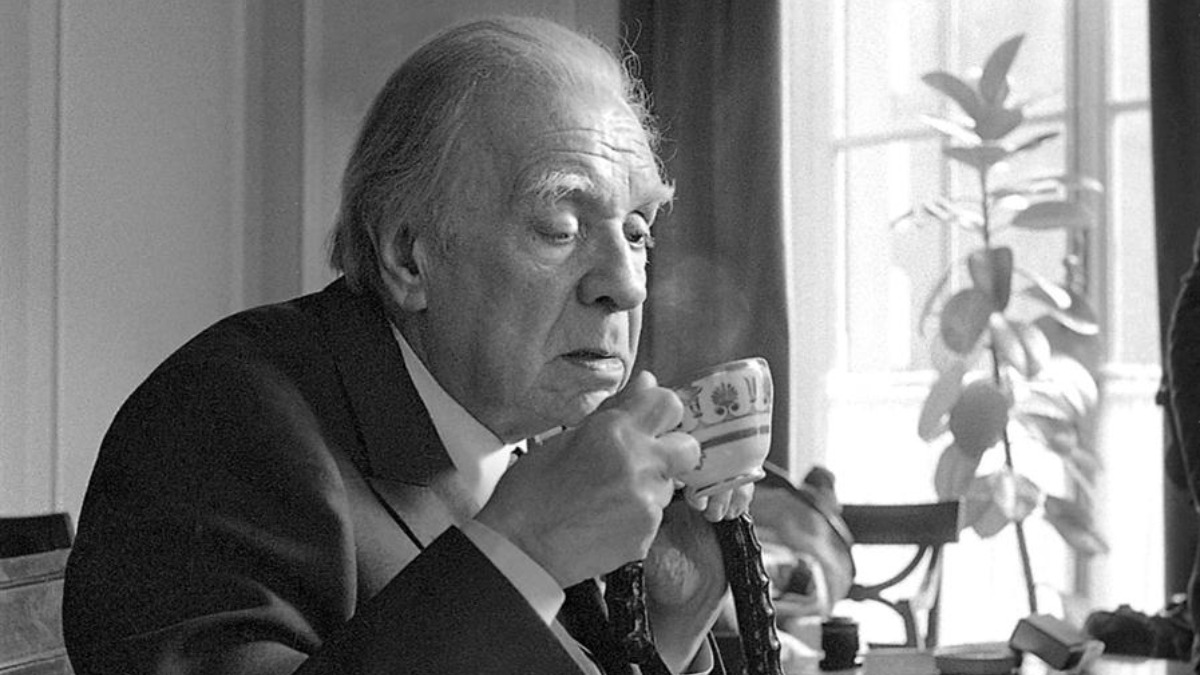

Jorge Luis Borges bebiendo té. | Wikimedia Commons

Qué impresionante biografía de Borges acaba de publicar Cátedra. Apenas llevo 60 de sus 700 páginas, pero estoy encantado: la escritura es sólida y eficaz, la información está actualizada, el biógrafo se toma el trabajo de hacer el relato de la vida, con la obra como eje, y no hay hojarasca. Se titula acertadamente Jorge Luis Borges. Un destino literario. El autor, Lucas Adur, nació en Buenos Aires en 1983. Ver este año es lo que me ha dado el impulso de escribir ahora, porque no voy a hacerlo sobre la biografía, cuya lectura he decidido que me acompañe hasta el 31 de diciembre. Es que en 1983 leí a Borges por primera vez. Aún no se me ha extinguido la sorpresa.

A mis 17 años yo era un lector incipiente. Había leído todo Mortadelo, Astérix y Tintín, algo de Flash Gordon y Spiderman, algo de Salgari, toda Agatha Christie, todo Sherlock Holmes, y llevaba unos meses con García Márquez, Vargas Llosa, Umbral, Baroja, Unamuno, Cela, Hesse, Huxley, Carpentier, los diálogos de Platón o Bertrand Russell. De Borges no sabía nada. Cuando le dieron el premio Cervantes, entendí por la radio que se lo habían dado a Forges. Tampoco sabía nada del premio Cervantes. Y entonces abrí El Aleph, porque pertenecía a aquella colección marrón horrible de kiosco que había empezado a coleccionar, y era rarísima la prosa: rara y perfecta. Creo que fue el primer libro raro y perfecto que leí.

¿Qué eran esas frases del inicio, con las que comenzaba el primer relato, El inmortal? «En Londres, a principios del mes de junio de 1929, el anticuario Joseph Cartaphilus, de Esmirna, ofreció a la princesa de Lucinge los seis volúmenes en cuarto menor (1715-1720) de la Ilíada de Pope». ¿Y las del que le daba título al volumen, hoy míticas? «La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita».

En cuanto a los finales, el de Emma Zunz: «La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios».

O el de mi relato favorito, La busca de Averroes, una sorpresa absoluta: «Sentí que la obra se burlaba de mí. Sentí que Averroes, queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro, no era más absurdo que yo, queriendo imaginar a Averroes, sin otro material que unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios. Sentí, en la última página, que mi narración era un símbolo del hombre que yo fui, mientras la escribía y que, para redactar esa narración, yo tuve que ser aquel hombre y que, para ser aquel hombre, yo tuve que redactar esa narración, y así hasta lo infinito. (En el instante en que yo dejo de creer en él, Averroes desaparece)».

«Con el artificio de la literatura desenmascara a la literatura: una autoconciencia que libera»

En este último pasaje se ve el gran secreto de Borges, su potencia: su alejamiento de los libros, desde los libros (y en los libros), para aproximarse a la vida. Con el artificio de la literatura desenmascara a la literatura: una autoconciencia que libera. Pero una liberación extrema, como de flotar en el vacío, en parte angustiosa, en parte eufórica. Eso es la vida. Curiosamente, el autor en principio más libresco de todos es el menos libresco: por un lado, porque vive los libros como muchos no viven la vida; por el otro, porque utiliza los libros para salir de los libros. También lo logra con la instalación del pensamiento metafísico en la vida cotidiana, que la abisma y la enriquece, le da densidad épica y lírica: «Pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita».

Después leí Ficciones, que fue anterior a El Aleph y cuyo primer relato causó, según Piglia, una extrañeza como la mía en los inéditos lectores argentinos. Y leí todos los libros de conversaciones con Borges, los más deliciosos de entre los libros. Y leí su poesía. Una mañana en el colegio mayor empecé Fervor de Buenos Aires, sin pensar que fuese a decirme nada nuevo, y me encontré con estos versos formidables: «Convencidos de caducidad / por tantas nobles certidumbres del polvo, / nos demoramos y bajamos la voz / entre las lentas filas de panteones, / cuya retórica de sombra y de mármol / promete o prefigura la deseable / dignidad de haber muerto». En su último libro, Los conjurados, persiste la caducidad: «Todo nos dijo adiós, todo se aleja. / La memoria no acuña su moneda. / Y sin embargo hay algo que se queda / y sin embargo hay algo que se queja».

Al final de aquel curso en Madrid, junio de 1986, Borges murió. Yo había tenido poco antes un éxtasis con su «Otro poema de los dones», de El otro, el mismo, que desde entonces es el poema que más amo. (Hay una réplica que también me gusta de José María Álvarez en su Museo de cera.) Era otra mañana (mis recuerdos de la poesía de Borges son recuerdos de mañanas) y me había puesto la sonata D. 894 de Schubert, por Richter. Al llegar a ese poema sonó el allegretto, una reconciliación plena con la vida. Había que dar las gracias. «Gracias quiero dar al divino / laberinto de los efectos y las causas / por la diversidad de las criaturas / que forman este singular universo». Una de las criaturas más extraordinarias, y a la que más hay que agradecer, por su sorpresa, es Borges.