El cetro y la pluma

«El poder compra legitimidad intelectual y el escritor a cambio aumenta su valor simbólico (y crematístico)»

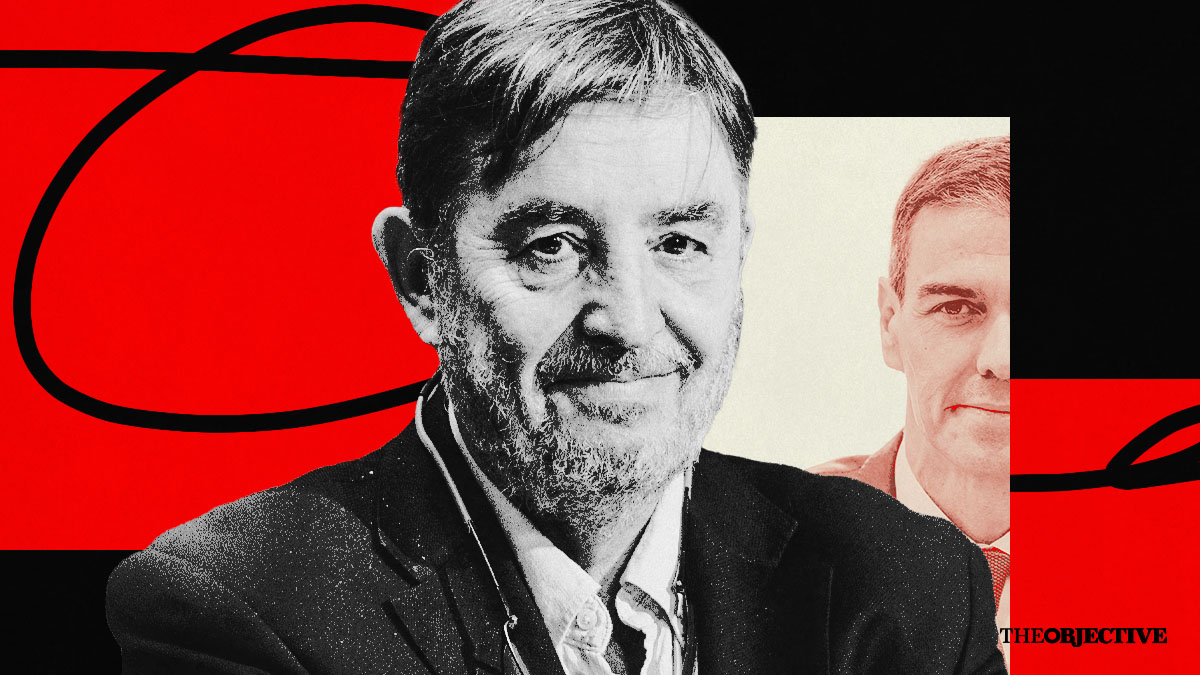

Ilustración de Alejandra Svriz.

En la novela El miedo a los animales, Enrique Serna pone a un corrupto policía judicial mexicano –lo que es mucho decir– a investigar el asesinato de un crítico literario que había cometido la osadía de meterse con el Señor Presidente. Lo que descubre es que las intrigas, celos, envidias y pulsión criminal en el mundo literario son más arteros que en el hampa, donde había reinado hasta entonces. Efectivamente, el mundo de los escritores, artistas y anexos es peligroso por tres razones: el ego desmedido que se requiere para ser un creador, la precariedad del medio –donde las migajas se pelean a muerte– y la subjetividad de los méritos, por donde se cuelan los estafadores y los mercachifles.

Yo tengo la certeza de que Mario Benedetti es un mal poeta y que, al lado de Blanca Varela, Gonzalo Rojas, José Watanabe o Adolfo Westphalen, hechiceros de la palabra, es apenas un burócrata del lenguaje. Pero al mismo tiempo, soy consciente de que esta afirmación es subjetiva y discutible. Es más, estoy abierto a que alguien me demuestre lo contrario. A este enrarecimiento congénito del mundo literario hay que sumar las relaciones con el poder y su mutua dependencia. El poder compra legitimidad intelectual y el escritor a cambio aumenta su valor simbólico (y crematístico). Las complejas relaciones entre «el cetro y la pluma» atraviesan la historia y llegan hasta hoy. Lo malo del intercambio es que el artista obtiene algo que al poder no le cuesta –las canonjías las paga el público– y a cambio cede su única arma: la libertad.

La más sutil de estas relaciones entre el estamento intelectual y el poder sucedió en México en la era del viejo PRI, algo que denunció lúcidamente Mario Vargas Llosa durante el encuentro La experiencia de la libertad, organizado por Octavio Paz y Enrique Krauze y que reunió por primera vez a los más grandes de la intelectualidad occidental con los disidentes de Europa del Este y la Unión Soviética. Fue en esas memorables jornadas que Vargas Llosa, excusándose por incomodar a los anfitriones, dijo que México era «la dictadura perfecta», ya que no solo respetaba la crítica sino que las alentaba, otorgándose una fachada democrática mientras ejercía el poder de manera monopólica. Esta tolerancia era cierta, pero tenía límites. José Revueltas acabó en la cárcel de Lecumberri durante el movimiento estudiantil del 68 y el poder nunca aceptó en buena lid la renuncia de Paz a la embajada de México en la India y lo vilipendió con saña. Esta relación de tolerancia a la crítica y consenso produjo notables obras, como la escuela muralista mexicana, y abarca casi un siglo, de José Vasconcelos al frente de Educación hasta Rafael Tovar y de Teresa, quien creó en el Gobierno de Salinas el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Lo asombroso es que esta dinámica en el ámbito de la cultura se mantuvo en México durante la era democrática, y así se consolidaron instituciones y formas culturales que eran la envidia –o el modelo– del mundo hispanoamericano.

Más allá de la disputa por el poder político de manera descarnada, en las urnas y con reglas aceptadas por todos, las políticas culturales no excluían a nadie por adscripción ideológica. Esto, obviamente, terminó en la era populista que inició López Obrador y continúa Claudia Sheinbaum, donde la cultura no solo ha sufrido enormes recortes presupuestales que deberían haber puesto al gremio en pie de guerra, sino que se practica una política cultural reservada a los leales al régimen, que son cada vez menos y cada vez más mediocres. Una doble fatalidad que sitúa la cultura mexicana en la peor etapa de su historia. No me refiero, claro, a la creación artística –a la que las crisis suelen venir bien– sino a las políticas públicas sobre cultura.

En España, por el contrario, la dictadura nada perfecta de Franco fue funesta para la cultura, con represión y censura, aunque esta última fue debilitándose con el paso del tiempo y la apertura económica. Las instituciones culturales siguieron funcionando bajo el franquismo (y se crearon nuevas bajo el signo de la grandilocuencia imperial), pero eran dirigidas por acólitos, con excepciones. La Real Academia Española de la Lengua, por ejemplo, actuó con notable dignidad al negarse a sustituir a los académicos represaliados o exiliados, dejando vacantes sus sillas. Hubo otros actos de resistencia e iniciativas críticas, pero condenadas a la precariedad económica y la marginalidad pública. La leyenda de la cultura como un todo antifranquista fue una construcción posterior. Lo cierto es que no siempre y no todos se opusieron realmente al dictador.

En la España democrática, de 1978 al presente, las políticas culturales han sido ejercidas con pluralidad, pero decreciente. Además, las competencias autonómicas han circunscrito el ámbito de actuación del Gobierno central y las principales instituciones están blindadas, con patronatos y autonomía, de la intromisión partidista. Cuando gobierna la izquierda, la legitimidad moral que se arroga le permite actuar con mayor certidumbre que cuando gobierna la derecha, que tiene que ser prudente para no agitar el avispero. El problema para España es que la era democrática está llegando a su fin de la mano de Pedro Sánchez y su séquito, y que a la izquierda en el poder ya no le basta con la superioridad moral: también quiere imponer obediencia y repartir solo entre los genuflexos. ¿Y quién mejor para eso que un comunista? Luis García Montero es un poeta menor (opinión subjetiva) que reparte dividendos que no le cuestan mientras compra poder simbólico y económico. El Premio Carlos Fuentes, que otorgan la UNAM y la Secretaría de Cultura mexicana, y el Premio Blanquerna, que otorga la Generalitat, son dos ejemplos recientes de galardones que no hubiera obtenido como simple ciudadano. Desde el Instituto Cervantes –que dirige (puño de acero, lengua de plomo) por el único mérito de la afinidad ideológica y no por una trayectoria intelectual destacada, pese a las medallitas que pueda colgarse en el pecho o los libritos que despliegue en su egoteca–, intenta extender la consigna en la que cree desde pequeño, siempre y cuando esta consigna no afecte su cuenta corriente ni el registro de propiedad en el despiadado capitalismo en el que medra con éxito: «todo el poder a los sóviets».