La culpa es nuestra

«Culpar a las élites no basta: la política nos devuelve lo que pedimos y toleramos»

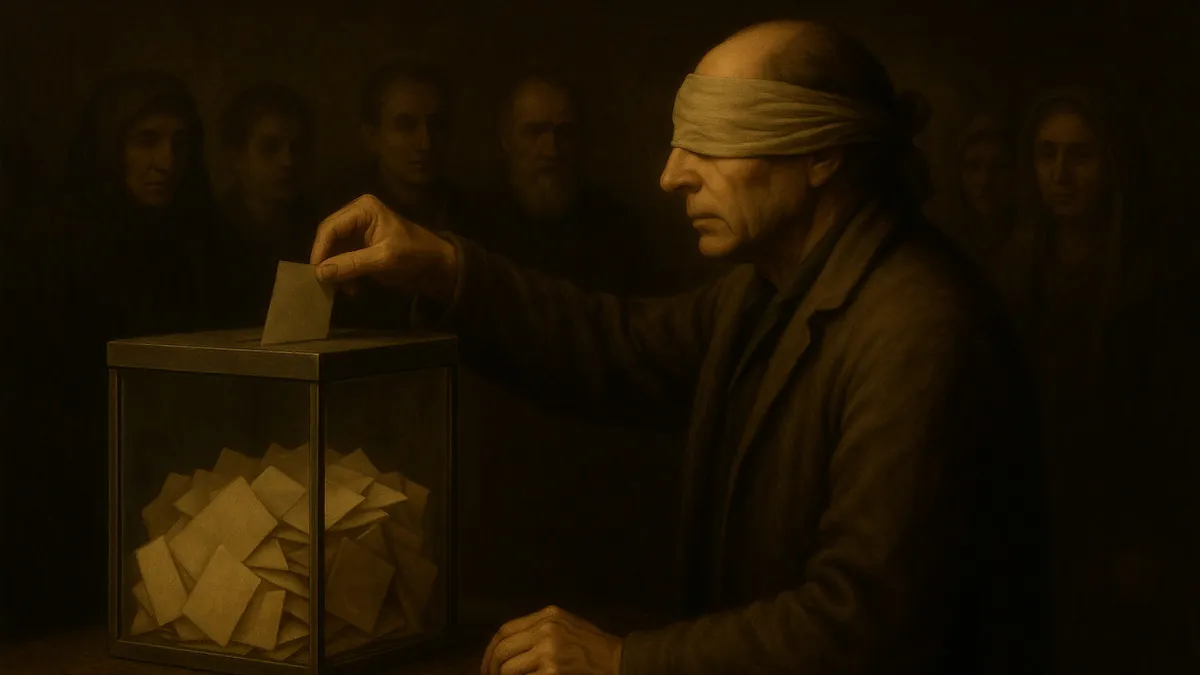

Imagen generada con IA. | Benito Arruñada

España vive instalada en sus contradicciones más reconocibles: la política divide cada vez más, pero moviliza cada vez menos; la indignación es intensa, pero selectiva; el hartazgo, general, pero inofensivo. Cada semana aporta un nuevo episodio que erosiona la confianza en las instituciones —corrupción, presiones a los jueces, manipulación informativa—. Pese a ese deterioro, muchos electores siguen votando por identidad o costumbre, como si el país pudiera mejorar sin cambiar nosotros mismos. Exigimos lo imposible y censuramos que la política no nos lo dé, sin pensar en el coste ni en la sensatez de nuestras demandas.

No es apatía: es complicidad. La política solo nos devuelve nuestra propia imagen. Esa es la tesis central de mi nuevo libro, que comparte título con esta tribuna y publico con La esfera de los libros (en librerías desde el martes y ya en preventa): la política no ignora nuestros deseos, los satisface. Muchos de nuestros males colectivos —del derroche presupuestario a la rigidez laboral, la quiebra de las pensiones o la carestía de la vivienda— no proceden solo del egoísmo o la incompetencia de una élite complaciente, sino de la fidelidad con que los gobiernos, de cualquier signo, traducen lo esencial de nuestras preferencias.

Somos, por ejemplo, los europeos más partidarios de que el Estado controle la economía y reparta la riqueza, pero también los más reacios a abrir los mercados o contener el gasto público. Queremos prosperidad sin competencia, igualdad sin mérito y libertad sin responsabilidad. Los políticos no se oponen a los ciudadanos: nos siguen. Y al hacerlo, atienden deseos inmediatos que terminan frustrando nuestros fines.

Esa incoherencia explica por qué, tras cada intento de reforma, acabamos regresando al punto de partida. Lo comprobamos con el saneamiento incompleto y recurrente de las cuentas públicas, pero también con medidas concretas, como la liberalización de los alquileres de 1985, que se empezó a revertir nueve años después y aún más con la ley de vivienda de 2023, que nos ha hecho retroceder décadas.

El problema no es solo político ni se reduce a cómo el sistema y las instituciones traducen nuestras preferencias. Somos, a la vez, de los europeos que más desconfían de sus instituciones y de quienes menos se informan sobre ellas. Decimos odiar la corrupción, pero seguimos votando a los corruptos de “nuestro” partido. Cuando no desdeñamos la política, actuamos como hinchas, no como ciudadanos: pedimos reformas, pero solo si duelen a los demás. Por eso cada crisis nos sorprende con las mismas reacciones tardías, parciales y reversibles, como si el aprendizaje colectivo dependiera también de la providencia.

Cambiar de líder o de partido sirve de poco si mantenemos intactos sus incentivos y las preferencias ciudadanas que deben satisfacer. Las instituciones representativas ya traducen con bastante fidelidad lo que queremos; lo que falla es cómo esas preferencias se forman y se corrigen.

La prioridad no es solo mejorar las instituciones, sino formar una ciudadanía más lúcida, capaz de ver el coste real de lo que exige. Ninguna reforma durará si no cambia también la forma en que pensamos y votamos.

Una clave sencilla está en la transparencia fiscal. Casi todo en lo público parece diseñado para ocultar los costes: el IRPF se presenta como un ingreso “a devolver”; las cotizaciones sociales parecen pagarlas las empresas; los precios incluyen el IVA para que no lo notemos. También ignoramos el coste de oportunidad al elegir hospital, escuela o facultad sin saber que su calidad varía mucho entre centros públicos. Si impuestos y gastos fueran visibles —si nos doliera más el IVA cada vez que compramos y viéramos con claridad cuánto cuesta la Seguridad Social en cada nómina—, y si conociéramos cuánto perdemos al no poder elegir o al estudiar la carrera equivocada, nuestra percepción del Estado y nuestra actitud hacia la política cambiarían de raíz.

La transparencia fiscal no es solo una herramienta contable, sino un instrumento moral: nos hace responsables de lo que exigimos. Convierte la educación cívica en un aprendizaje automático, un reflejo de la vida diaria. Sentir los costes del Estado sería como mirarnos al espejo. Si conociéramos —y sobre todo sintiéramos— cuánto cuesta cada servicio, toleraríamos peor su ineficacia, su despilfarro o la corrupción.

«Una democracia de ciudadanos informados puede corregir sus errores sin líderes ni expertos providenciales»

Ahí reside la esperanza —y el mensaje optimista— del libro: la solución a nuestros problemas está a nuestro alcance. Una democracia de ciudadanos informados puede corregir sus errores sin líderes ni expertos providenciales. La prosperidad no necesita héroes ni santos, sino mecanismos que nos obliguen a pensar. Basta con que cada ciudadano sienta lo que da y lo que recibe. Entonces la corrupción dejará de parecernos un espectáculo ajeno y se sentirá como una ofensa personal. Si la culpa es nuestra, también lo es la solución.