¿Con Franco se vivía mejor?

«Muchos jóvenes miran hacia 1975 con la sensación de que las condiciones materiales eran mejores y el horizonte que se vislumbraba menos funesto»

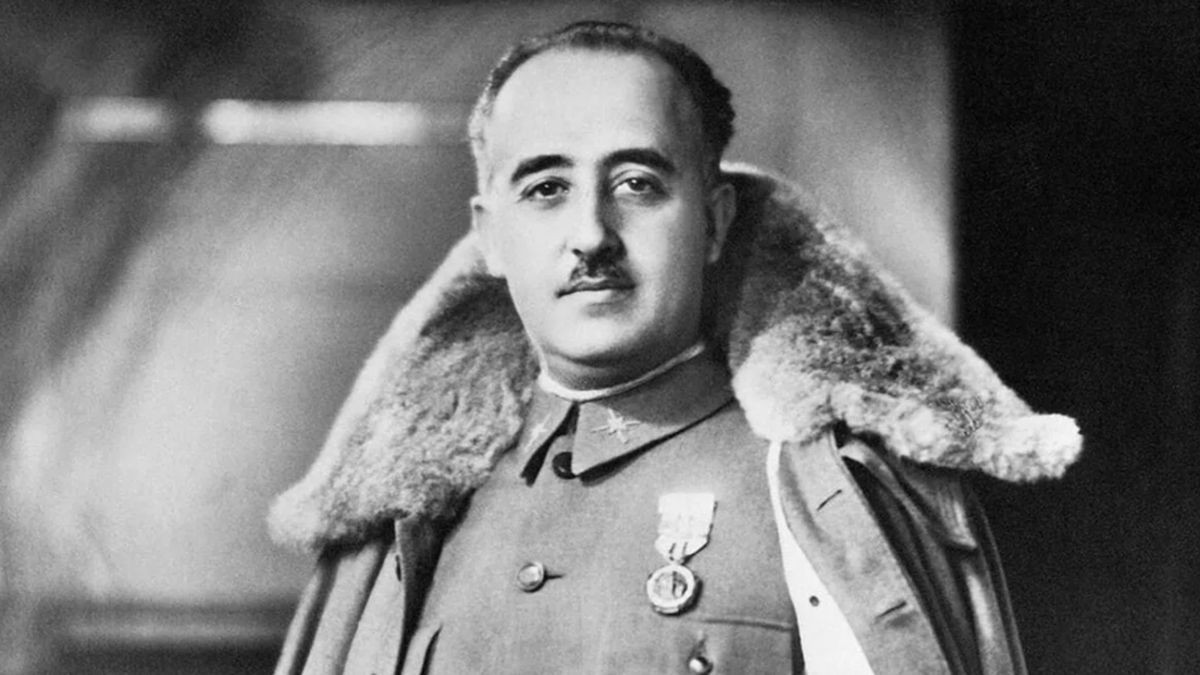

Foto de Francisco Franco con capote de invierno. | Wikimedia Commons

Nací en 2004. Muchos en mi generación ven a Francisco Franco casi como una figura mitológica, un nombre que flota entre las historias de batallitas de nuestros abuelos y algún recuerdo vago que nuestros padres apenas mencionan de pasada. Por regla general, hasta hace poco la mayoría lo tenía por algo parecido a «el Coco», una figura siniestra asociada a cosas muy malas. Sin embargo, en los últimos años, tanto las encuestas como la propia experiencia muestran una tendencia digna de ser atendida: cada vez más jóvenes tienen una imagen no tan negativa del dictador, e incluso algunos lo presentan como un hombre fuerte que devolvió el orden a un país caótico y dejó un legado de paz y prosperidad.

Ambas visiones son reduccionistas, por supuesto, pero merece la pena preguntarse por qué, medio siglo después, está cambiando la percepción sobre su figura. Obviamente, algo tiene que ver la contracultura juvenil, ese espíritu tan propio de cada generación que empuja a abrazar lo que incomoda a los demás. Si hace décadas la rebeldía consistía en declararse trotskista o en defender ideales radicales asociados a la izquierda, ahora parece que lo verdaderamente provocador es reivindicar a Franco.

Esa inversión de la disidencia no basta para explicar el fenómeno, pero ayuda a entender por qué ciertas posiciones, que en otro momento habrían sido inasumibles, se han convertido casi en un juego, en una nueva forma de ser macarra. En cualquier caso, reducir todo a un gesto contracultural sería ignorar el profundo malestar existencial de fondo que ha ido creciendo en los últimos años y que ayuda a entender mejor este viraje.

La verdad es que en muchos jóvenes ha empezado a calar la idea de la dictadura como un periodo que, aunque autoritario, podía tener aspectos positivos o al menos no tan horribles como se había contado. Tal vez era lo esperable después de años de banalización de la memoria del franquismo, convirtiéndolo en un tema tabú, casi caricaturesco, utilizado como arma arrojadiza por cierta izquierda que tiene mucho interés en tapar sus crímenes pasados y presentes.

Pero hay otro factor bien importante y que tiene mucho que ver con la experiencia de muchos jóvenes en un tiempo marcado por la precariedad, la falta de vivienda y la ausencia de expectativas de futuro. En ese contexto, muchos miran hacia 1975 con la sensación de que entonces las condiciones materiales eran mejores, o de que por lo menos el horizonte que se vislumbraba era menos funesto.

«De manera más bien involuntaria, el régimen franquista sentó más tarde las bases para la construcción de la democracia posterior»

Por supuesto, la dictadura tuvo episodios tremendamente oscuros que nadie con un mínimo de rigor y respeto por la historia podría negar o defender. Los primeros años de posguerra marcados por la represión, el exilio, el aislamiento internacional, las cartillas de racionamiento y el estraperlo fueron tiempos durísimos. Pero a la vez es cierto que, de manera más bien involuntaria, el régimen franquista sentó más tarde las bases para la construcción de la democracia posterior.

La España de proletarios pasó a ser una España de pequeños propietarios. Se creó una clase media aspiracional que tenía un incentivo claro para apostar por opciones moderadas y por la estabilidad. En cambio, estos días en los que se reivindica la libertad con mensajes bastante endebles como que «ahora se puede ver cine X», muchos se preguntan: «Muy bien, pero, ¿qué más me da si no puedo comprarme una casa o caminar seguro por la calle?».

También la sensación de parálisis y disfunción sistemática del Estado tiene mucho que ver. Indudablemente toda dictadura implica un sacrificio mayúsculo de derechos y libertades, pero justo eso las hace más capaces de actuar con rapidez y eficacia. En un régimen autoritario, las grandes decisiones no se someten a interminables trámites ni a negociaciones partidistas, lo que permite levantar infraestructuras como el Plan Sur de Valencia en cuestión de meses, responder con agilidad a emergencias como la dana o impulsar ambiciosos planes de vivienda sin quedar atrapados en la maraña burocrática y competencial.

Claro está que este atajo tiene un precio altísimo, pero, en un momento en el que muchos perciben una incapacidad casi estructural para resolver los problemas más básicos, no es extraño que algunos idealicen esa eficacia autoritaria. La cuestión de fondo, al final, es cómo cada país logra o no dotarse en cada momento de su historia de un sistema capaz de transformar la voluntad política en resultados tangibles.

«Medio siglo después, muchos jóvenes se cuestionan si vivimos en una España mejor que la que comenzó a construirse entonces»

Así, el 20-N dejaba paso a una España pendiente de casi todo, pero en esa España por hacer que había empezado a cimentarse en los 60 se soñaba con un futuro prometedor. Medio siglo después, muchos jóvenes se cuestionan si verdaderamente vivimos en una España mejor que la que comenzó a construirse entonces. Y la respuesta, para muchos, no es ya tan clara. Una democracia que no ofrece futuro se tambalea, porque la legitimidad política está sometida a un plebiscito diario. Una nación que no comparte un proyecto común corre el riesgo de disolverse.

Eso nos deja hoy atrapados entre quienes quieren destruir España desde fuera del marco constitucional —o haciéndolo mutar desde dentro— y quienes quieren demoler el «Régimen del 78» sin ofrecer una alternativa mejor. Mientras tanto, quienes defienden el sistema lo hacen limitándose a hacer apelaciones al «consenso» y a repetir mensajes que ya no conectan con las nuevas generaciones.

La conclusión que se deduce de todo lo anterior es clara, e incluso evidente, para cualquier persona que considere que la democracia es el mejor modelo para garantizar la libertad y la convivencia pacífica: tenemos que construir una alternativa real al actual deterioro institucional y de las condiciones materiales de la ciudadanía. Y no, no es cuestión de modificar tal o cual artículo de la Constitución, sino de ser capaces de articular un proyecto que pueda devolver la ambición, la esperanza y el impulso que una comunidad política necesita para existir.

Además, esa alternativa debe ser política, pero también ética y estética. Y, por supuesto, debe pasar también por realizar reformas ambiciosas en el plano económico que puedan restablecer la justicia intergeneracional, la seguridad, la cohesión nacional y la paz social. Si no, la confianza en la democracia se seguirá deteriorando ante la mirada pasmada de buena parte de la élite política.