El problema del PP no es el PSOE

«Cuanto más se perciba que quien promete regeneración reproduce prácticas que critica, más espacio cede a quienes defienden el discurso antisistema»

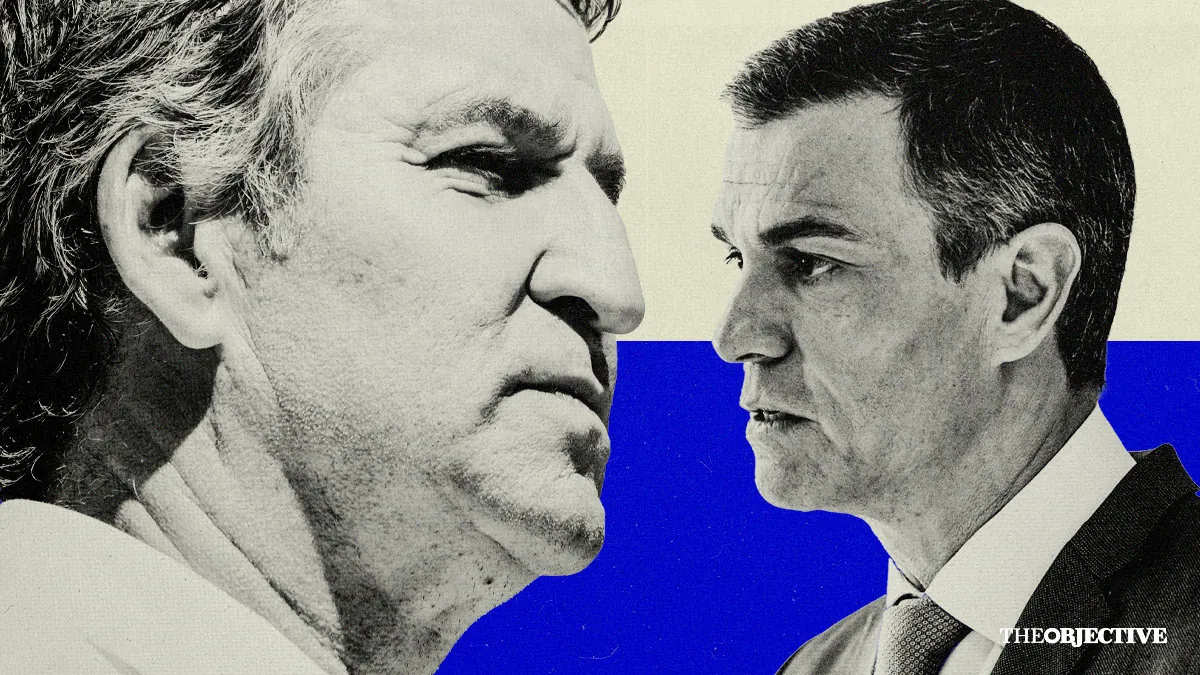

Ilustración de Alejandra Svriz.

En España el enchufismo ya no es un vicio administrativo. Es un género literario. Cada semana tiene un capítulo nuevo, secundarios reciclados y algún asesor que reaparece como un Lázaro bíblico.

Durante años el Partido Popular ha hecho de esa denuncia su bandera. Y no sin razón. Las novias de Ábalos, el hermanísimo de Pedro Sánchez, los asesores reciclados, los cargos repartidos como cromos de patio de colegio han dibujado un paisaje poco edificante en el PSOE.

El uso partidista de las instituciones erosiona la democracia. Eso es indiscutible.

El problema empieza cuando el votante detecta que el paisaje no cambia tanto cuando cambian las siglas.

Las últimas informaciones sobre procesos de selección dirigidos en el Ayuntamiento de Valencia —plazas que aparecen y desaparecen, perfiles diseñados con precisión quirúrgica, convocatorias que se declaran desiertas cuando el destinatario encuentra mejor acomodo— no son relevantes solo por lo ocurrido en una ciudad concreta. Son relevantes porque encajan en algo más amplio: la sospecha de que el bipartidismo no ha desaprendido sus viejas costumbres.

«El PP no compite con el PSOE únicamente en gestión. Compite en legitimidad moral»

Y esa sospecha es dinamita.

Porque el PP no compite con el PSOE únicamente en gestión. Compite en legitimidad moral. Su relato es sencillo y eficaz: nosotros no somos ellos. Nosotros no convertimos el Estado en agencia de colocación.

Cuando ese relato se agrieta, el daño no es administrativo. Es simbólico. Y lo simbólico, en política, pesa más que cien páginas del BOE.

No hacen falta condenas judiciales para que el desgaste exista. Basta con que el ciudadano perciba ofertas de empleo público extraordinariamente restringidas, activadas en momentos políticamente sensibles, definidas con requisitos milimétricos que parecen diseñados más para encajar nombres que para atraer talento. Basta con que la Administración parezca más preocupada por recolocar que por garantizar la igualdad.

El votante medio —sea de Valladolid o de Cádiz— no se estudia los pliegos. Observa comportamientos. Y compara.

Si el PP denuncia en el Congreso los dedazos del Gobierno central, pero en administraciones bajo su control surgen dinámicas que huelen parecido, la conclusión es automática. Todos iguales. PPSOE. Régimen del 78. Reparto de sillones con distinto color de tapicería.

Ese mantra que nació en las asambleas indignadas y hoy funciona como atajo mental para cualquier decepción. Cuando el electorado empieza a unir puntos, el daño ya está hecho.

El PP corre un riesgo estratégico serio: alimentar el argumento antisistema. Porque cuanto más se perciba que quien promete regeneración reproduce prácticas que critica, más espacio cede a quienes sostienen que la única solución es «entrar con motosierra», como escribía un lector que confundía la política con una ferretería emocional.

La política española arrastra un problema estructural con el empleo público. La discrecionalidad se ha convertido en un terreno resbaladizo donde la frontera entre flexibilidad y orientación interesada es cada vez más fina. Y cuando la concurrencia se estrecha hasta volverse quirúrgica, la confianza se evapora.

El PP debería ser el primero en entenderlo.

Porque no puede pedir mayoría absoluta sobre la base de la regeneración y al mismo tiempo relativizar cualquier sombra cuando aparece en su ámbito de gestión. No puede presentarse como alternativa ética mientras minimiza comportamientos que lleva años denunciando con indignación televisiva.

«Los votantes jóvenes no distinguen tanto entre PSOE y PP como entre sistema y ruptura»

La incoherencia no moviliza. Desmoviliza.

Además, hay un elemento generacional que el PP parece subestimar. Los votantes jóvenes no distinguen tanto entre PSOE y PP como entre sistema y ruptura. Cada episodio que refuerza la sensación de que «todo sigue igual» empuja a parte del electorado hacia posiciones más radicales o, simplemente, hacia la abstención. Y la abstención es el silencio más caro en democracia.

El PSOE ha sobrevivido a múltiples escándalos gracias a una piel política gruesa, casi un teflón institucional. El PP no puede permitirse ese lujo. Su capital electoral descansa en la exigencia. Si rebaja el listón para los suyos, pierde el argumento.

La cuestión no es únicamente si una convocatoria de empleo concreta fue legal. La cuestión es si transmite limpieza. Si parece abierta. Si suena competitiva. En política, la percepción precede al anuncio oficial.

En España no existe un enchufismo de izquierdas y otro de derechas. Existe el enchufismo. Punto.

Y quien aspira a gobernar como alternativa tiene la obligación de demostrar que no solo critica mejor, sino que actúa distinto. Que no solo señala el humo ajeno, sino que mantiene su propia cocina ventilada.

La batalla ya no es jurídica. Es cultural. Es narrativa. Es moral.

El problema del PP no es el PSOE.

El problema del PP empieza el día en que el ciudadano deja de ver diferencias sustanciales entre ambos y empieza a distinguir solo matices de estilo. Cuando ya no vota por contraste, sino por descarte. Cuando no percibe proyecto, sino simetría.

Y en política, la simetría es letal.