María Rosa Lida, la argentina reina de la Filología Hispánica

El nombre de María Rosa Lida no dirá mucho a mucha gente en estos tiempos. Su nombre, y no digamos su obra, son pasto del olvido y el desconocimiento, tal vez a causa de la intrascendencia profunda en que hace años cayó todo lo relacionado con las letras hispánicas clásicas y con su estudio. La injusticia de ese olvido, de ese desconocimiento, es patente, y más en estos tiempos proclives a la tan justa como no siempre bien fundada reivindicación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida: estamos hablando de una de las más grandes estudiosas de las letras medievales y clásicas españolas, de la autora de obras tan imprescindibles como perdurables, de una mujer que, curiosamente, jamás puso pie en España, o en Europa, de una mujer que murió muy joven. Sirvan estas líneas como homenaje y vindicación de una figura fundamental de la cultura hispánica del siglo XX.

El nombre de María Rosa Lida no dirá mucho a mucha gente en estos tiempos. Su nombre, y no digamos su obra, son pasto del olvido y el desconocimiento, tal vez a causa de la intrascendencia profunda en que hace años cayó todo lo relacionado con las letras hispánicas clásicas y con su estudio. La injusticia de ese olvido, de ese desconocimiento, es patente, y más en estos tiempos proclives a la tan justa como no siempre bien fundada reivindicación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida: estamos hablando de una de las más grandes estudiosas de las letras medievales y clásicas españolas, de la autora de obras tan imprescindibles como perdurables, de una mujer que, curiosamente, jamás puso pie en España, o en Europa, de una mujer que murió muy joven. Sirvan estas líneas como homenaje y vindicación de una figura fundamental de la cultura hispánica del siglo XX.

La familia Lida se trasladó desde Lemberg (hoy Lviv, en Ucrania) a Buenos Aires en 1909. El matrimonio Lida viajó acompañado de sus dos hijos mayores, que recibirían una vez asentados en Argentina, los nombres de Emilio y Raimundo –la fonética del apellido Lida ciertamente se acomodaba bien a la fonética de la lengua española. La benjamina de la familia, María Rosa, sería la única de la familia que sería porteña de nación: vio la luz primera en Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1910. Los esfuerzos de los Lida porque sus hijos se asimilaran a su nuevo ambiente cultural y lingüístico fueron un éxito: Emilio estudió medicina, y llegó a ser un prestigioso hematólogo; los dos hermanos menores emprenderían brillantísimas carreras académicas en el ámbito de los estudios lingüísticos y literarios, culminadas –por esas cosas de los países hispánicos– fuera de su país. María Rosa fue una estudiante ejemplar: se graduó con honores en el Liceo en que cursó sus estudios secundarios, e igualmente alcanzó honores al final de sus estudios de Letras en la Universidad de Buenos Aires (1932). Su inclinación en esos años estaba claramente dirigida hacia el mundo de las literaturas y las lenguas del mundo clásico. Sin embargo, un desencuentro –humano y académico– con quien hubiera debido ser su supervisor caso de dedicarse a las letras grecolatinas, la impulsó, sin que ello le llevara nunca a dejar de lado su amor por, y su dedicación a, la cultura del mundo clásico, hacia los estudios de lengua y literatura españolas. Y en Buenos Aires, a comienzos de los treinta, ello quería decir el Instituto de Filología, y su director, Amado Alonso.

El establecimiento del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires es el resultado del potente y sostenido impulso nacido del Centro de Estudios Históricos –la suerte de école de hautes études humanísticos que, impulsado por la Junta para Ampliación de Estudios, cambió para siempre la fisonomía de los estudios humanísticos, y especialmente filológicos, en España– para exportar los estudios de filología hispánica más allá de los límites de la Península. Tras una serie de contactos entre Ramón Menéndez Pidal, director del Centro, figura imprescindible de la filología y la historia españolas, y Ricardo Rojas, rector de la Universidad de Buenos Aires, en 1922 se crea, y en 1923 se inaugura, en esa ciudad el Instituto de Filología. Américo Castro, diestro braço –por decirlo a lo cidiano– de Pidal, es su primer director, y ocupa el puesto durante algo menos del año que, según se estipuló, habría de durar la comisión. Lo sucedieron, con igual término de dedicación, otras personalidades españolas, como Agustín Millares Carlo (1924), y Manuel de Montoliú (1925). Tras una breve interinidad, se produce un hecho clave para la historia de la Filología en Argentina: Amado Alonso, uno de los jóvenes –31 años– filólogos formados bajo la égida de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, es nombrado director del Instituto de Filología en 1927. A su frente permaneció durante 19 años, y su labor en ese tiempo resultó en los que con justicia denominó Miranda Lida “años dorados de la cultura argentina”. En ese Instituto, y bajo la supervisión de Amado Alonso, a quien profesó durante toda la vida reverencial admiración científica y humana, María Rosa Lida floreció como la mejor de los filologuesnos –así los llamaba el propio Alonso– que se formaron en él. Lo que en sí no es poco, ni mucho menos: valgan para probarlo los nombres de algunos de ellos: Ángel Rosenblat, Raimundo Lida, Frida Weber de Kurlat, Ana María Barrenechea, Daniel Devoto, Pedro Henríquez Ureña, Berta Elena Vidal de Battini y Juan Bautista Avalle-Arce. Casi nada.

Desde sus primeros años como integrante del Instituto, María Rosa se mostró como activo miembro del mismo: lo atestiguan sus muchas reseñas y “revistas de revistas” en la Revista de Filología Hispánica, órgano del Instituto desde 1939, siempre inteligentes y penetrantes, así como sus primeros artículos, casi todos ellos, y no es en absoluto sorprendente, dedicados a las relaciones entre la literatura grecolatina y la española medieval y renacentista, como sus todavía hoy necesarios (y reeditados) “El ruiseñor de las Geórgicas y su influencia en la lírica española de la Edad de Oro” (1938) y “Transmisión y recreación de temas grecolatinos en la poesía lírica española” (1939); algo más tarde, su memorable “Una copla de Jorge Manrique y la tradición de Filón en la literatura española” (1942). En esos años publicará la joven María Rosa un artículo importantísimo sobre el Libro de buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, uno de los textos a que dedicó más y mejor atención crítica: su extenso “Notas para la interpretación, influencia, fuentes y texto del Libro de buen amor” se publicó en 1940; un año después, muchas de las ideas en él contenidas, amén de otras más, formaron parte del volumen en que Lida publicó una antología del Libro, concienzudamente anotada y comentada: Juan Ruiz, «Libro de buen amor»: selección (Buenos Aires: Editorial Losada, 1941).

La joven estudiosa desplegaba un amplio rango de saberes, una extraordinaria finura analítica, una erudición sin fisuras y un estilo elegante, distinguido y ameno

En todos estos trabajos la joven estudiosa desplegaba un amplio rango de saberes, una extraordinaria finura analítica, una erudición sin fisuras y un estilo elegante, distinguido y ameno. Ningún otro estudioso en el ámbito de los estudios literarios y filológicos hispánicos poseía su incomparable conocimiento de la literatura grecorromana y de las letras latinas medievales. De él se hacían lenguas figuras tan importantes como Américo Castro y Ramón Menéndez Pidal: en una carta del primero remitida al segundo en febrero de 1947 se lee: “El saber de esa chica es anormal; nos da cien vueltas a todos, con eso de tener presente, a los 34 años, toda la literatura nuestra, la clásica y la extranjera. Y nosotros, que tanto admirábamos (y con razón) el saber de doña Carolina”. La alusión a Carolina Michaëlis de Vasconcelos, otra grandísima filóloga de una generación anterior, y el tono encomiástico sin reservas con que Castro se refiere a Lida –“nos da cien vueltas a todos”: es Castro dirigiéndose a Pidal, recordemos–, hace ver que su figura y sus publicaciones causaron una impresión sin reservas entre los más sabios y distinguidos filólogos de su tiempo.

A sus treinta y pocos años, María Rosa disfruta de su labor en el Instituto, al amparo de Alonso, y de su docencia en la Escuela del Profesorado, donde enseña cursos de literatura española y de griego clásico. Empieza a pensar en un tema para su tesis doctoral, y elige uno bien grato por múltiples razones, personales y académicas: la influencia de Flavio Josefo en las letras españolas. Mundo clásico y letras medievales y áureas hispánicas van de la mano; la figura del judío romanizado de expresión literaria griega unía a las mil maravillas varios de los más ámbitos de predilección personal de Lida. Comienza a trabajar en el asunto con sus acostumbradas devoción y precisión, pero pronto se da cuenta de que, con la llegada del general Perón al poder, y los vientos que asociados a su régimen soplan en la sociedad argentina, tal vez no fuera buena idea doctorarse con una tesis dedicada a un autor judío y su presencia en la literatura española. Opta, entonces, por hacer objeto de su trabajo doctoral a un poeta largamente incomprendido y maltratado por la crítica: Juan de Mena. Con humor, algunos años después (octubre de 1952) escribirá en una carta a Américo Castro, anunciándole el envío de un artículo sobre Flavio Josefo, que dicho artículo era realmente “un capítulo de un libro (rigurosamente inédito) sobre Josefo en España. Ese libro iba a ser mi tesis: Juan de Mena y el General Perón se opusieron. ¡Qué vericuetos tiene el destino!”. A ese proyecto de libro sobre Josefo aludiremos más adelante.

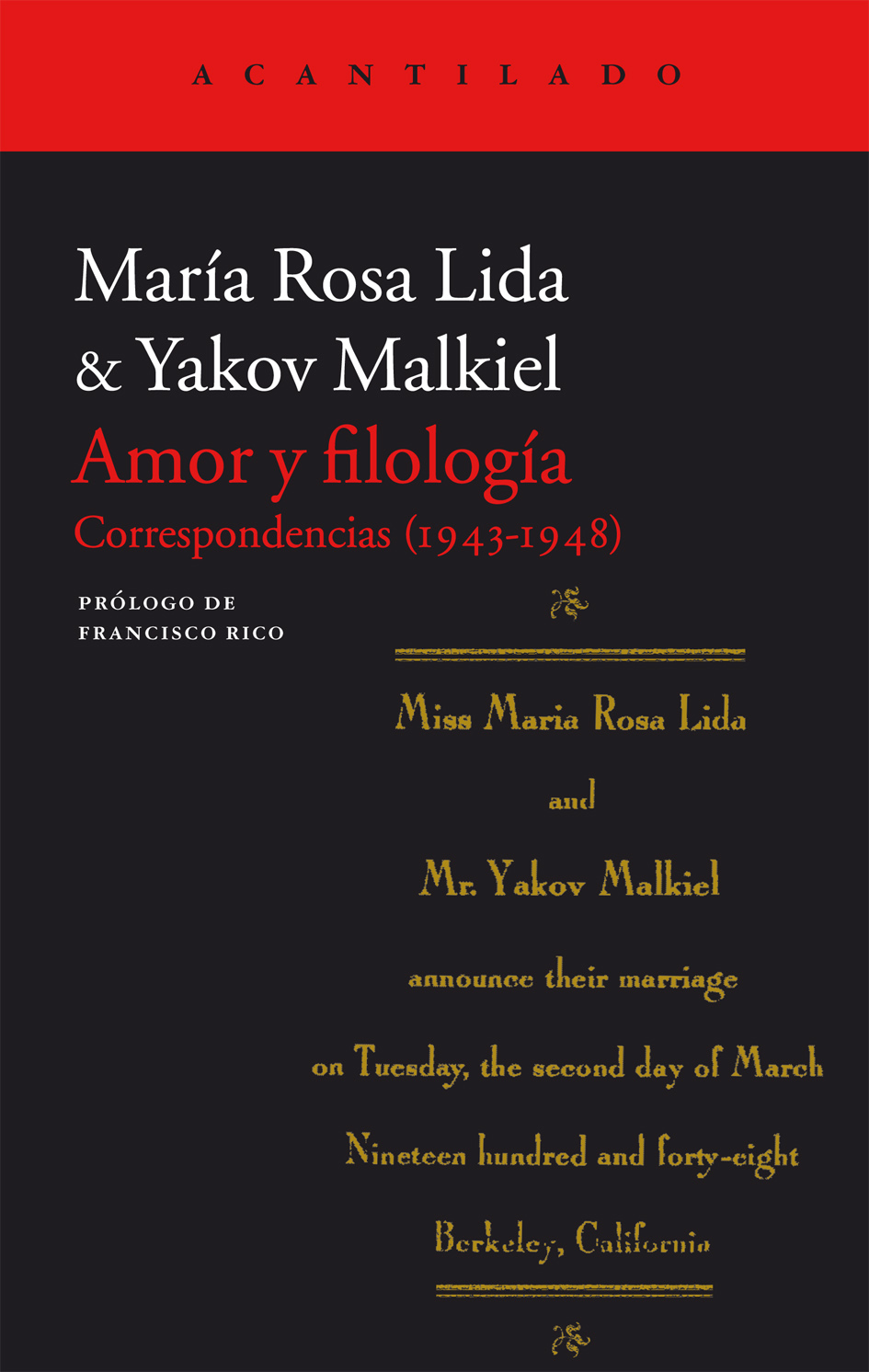

El bienio 1946-1948 es absolutamente fundamental en la vida de María Rosa Lida, por varias razones. A mediados de 1946, el régimen peronista desposee a Amado Alonso de la dirección del Instituto de Filología, y lo expulsa de su cátedra universitaria; en suma, lo empuja a dejar el país, y marcha a Harvard. La noticia es devastadora para todos los filologuesnos, ya filólogos hechos y derechos en muchos casos, que integran el maravilloso grupo de trabajo formado en el Instituto: se dan cuenta de que es el final de una época gloriosa. Y es especialmente devastadora para María Rosa, de todo el grupo la más cercana al maestro. En un momento determinado, se da cuenta de que ha de apresurar la terminación de su tesis para lograr su siguiente objetivo: seguir a su maestro en su marcha a Estados Unidos. Lida defiende su tesis sobre Mena en la primavera de 1947, y enseguida pone manos a la obra para solicitar una beca a la Fundación Rockefeller que le permita pasar un año en Harvard trabajando en un proyecto de investigación sobre literatura medieval española. La solicitud tiene éxito, y María Rosa se instala en el Cambridge de Indias (así decía Martín de Riquer), hecha toda una becaria postdoctoral, y asiste a las clases que su maestro ofrece sobre una obra que no será críticamente la misma desde que en ella se posaron la atención analítica y la formidable erudición de Lida: Celestina. Esas lecciones de Amado Alonso renovarán e intensificarán el gusto por la obra de Rojas que nuestra filóloga desarrolló en sus años de estudiante de secundaria. Pero hay algo más: será en los meses finales de 1947 cuando se inicie el romance, primero epistolar, luego presencial y tangible, entre María Rosa y otro nombre fundamental de la lingüística y de la filología románica e hispánica, también con raíces familiares en lo que hoy es Ucrania y también askenazi: Yakov Malkiel. Ese romance –cuya crónica y comentario nos han ofrecido hace pocos años en un librito delicioso Miranda Lida, Juan Miguel Valero y Francisco Rico– culmina en matrimonio, en los juzgados de Oakland, el 2 de marzo de 1948. Poco sospechaban los contrayentes que solo catorce años después moriría y recibiría sepultura en esa misma ciudad californiana, a los 51 de su edad, María Rosa Lida de Malkiel.

Recordar ese dato, el de la brevedad de su vida, es fundamental para valorar lo logrado por Lida. Instalada ya en Berkeley con su marido (nunca volvería a Argentina, salvo de visita), las leyes antinepotismo de la Universidad de Berkeley, en que profesaba Malkiel, le impidieron emprender una carrera académica al uso: sus actividades docentes se limitaron a enseñanza en las summer sessions, o en la cercana Stanford University, o a periodos de estancia como visiting professor en otras universidades norteamericanas. Pero lo que perdieron los estudiantes berkeleyanos lo ganamos los lectores de los trabajos de Lida, que, instalada como Privatgelehrter en su propia casa, o en los stacks de las bibliotecas del campus de Berkeley, produjo una obra asombrosa en cantidad y calidad. Sea buen ejemplo de ello su antedicha tesis doctoral, publicada, tras demoras varias, en México, por el Colegio de México (donde ya trabajaba para entonces su hermano Raimundo, quien también había huido del peronismo), Juan de Mena, poeta del Prerrenacimiento español (1950). Este macizo tomo me impresionó cuando lo leí por vez primera, en 1984, y me sigue impresionando hoy, cuando sigue siendo la monografía más importante publicada sobre este poeta, que de tanto prestigio gozó en los siglos XV y XVI. Se trata de una obra que agota su objeto de estudio de forma casi completa, y a la que el envejecimiento de su marco conceptual –la categoría historiográfica prerrenacimiento– no le causa grave daño, dado el vigor de su armazón analítica y la asombrosa erudición sobre la que está sustentado.

Pero este era ya un trabajo prácticamente terminado al dejar Argentina. La labor de María Rosa Lida se beneficiaría enormemente de la riqueza de las bibliotecas de la Universidad de California-Berkeley, ampliada literalmente hasta el infinito por el servicio de préstamo interbibliotecario. Allí escribirá libros para los cuales el acceso a un amplio rango de fuentes primarias clásicas y medievales es indispensable, como su Idea de la fama en la Edad Media castellana (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), en un principio destinado a ser un artículo no demasiado extenso, y finalmente libro de más de 300 páginas; también escribirá una serie de artículos fundamentales sobre temas, autores y obras de primera línea de las letras medievales españolas, como sus “Tres notas sobre don Juan Manuel” (1950-1951), su trilogía sobre Juan Rodríguez del Padrón (“Juan Rodríguez del Padrón: I. Vida y obras; II. Influencia; III. Adiciones”, 1952-1960), o su muy memorable contribución al tomo editado por Loomis acera de la historia de la literatura artúrica, “Arthurian Literature in Spain and Portugal” (1959), trabajo de referencia hasta la reciente publicación del volumen dedicado al mismo tema bajo la dirección del profesor David Hook. El acceso a las próvidas bibliotecas norteamericanas le permitió también escribir algunas reseñas memorables, que fueron más allá de lo habitual en el género, y en que ofrecía adiciones y correcciones de relieve a obras de gran importancia salidas de la pluma de autores de primerísima línea: ejemplo señero de ello la que dedicó al muy influyente –pero no muy del agrado de Lida, por cuestiones de método y acercamiento– Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter de Ernst Robert Curtius (1951-52); no menos importante es la que dedicó al libro de Gilbert Highet, The Classical Tradition: Greek and Roman lnfluences on Western Literature (1951) Un aliento similar, combinado con el deseo de dar a la literatura española visibilidad en libros panorámicos importantes que –como solía y suele ser el caso– la ignoraban, preside las adiciones a libros como The other world according to descriptions in medieval literature (1950) de Howard Rollin Patch, que en su traducción española apareció acrecido por un fundamental aporte de Lida, “La visión del trasmundo en las literaturas hispánicas”, capítulo de cerca de 80 páginas. En fin, algunas de las reseñas de Lida se han convertido de pleno derecho en artículos esenciales en la bibliografía crítica sobre importantísimas obras de las letras hispánicas medievales: baste mencionar la extensísima –dos entregas para un total de 60 páginas– suscitada por la aparición del segundo tomo de la edición de la alfonsí General Estoria obra de Antonio G. Solalinde y sus discípulos madisonianos Kasten y Oelschläger (1958-60).

La filóloga en el apogeo de su sabiduría, instinto crítico, poder analítico y conocimiento erudito que era María Rosa Lida en esos años es la que regresa a una antigua querencia, el Libro de buen amor, y la que termina consiguiendo cuajar su gran proyecto de un libro dedicado a Celestina. Así, en 1959 vieron la luz sus sensacionales “Nuevas notas para la interpretación del Libro de buen amor”; en 1961, y fruto de su estancia como profesora invitada en la Universidad de Illinois en Urbana durante el año académico 1959-1960, su libro Two Spanish Masterpieces: the «Book of Good Love» and «The Celestina» (la traducción al español de este libro fue pubicada en 1966). Más larga y compleja es la gestación del libro sobre Celestina, que se extendió a lo largo de muchos años, con borradores prácticamente terminados y luego descartados totalmente, con reescrituras varias y cambios de calado, en un proceso que Yakov Malkiel cartografió, con precisión y devoción, como suyas, ejemplares, en un par de artículos en la revista Celestinesca. Las menciones a este proyecto salpican la correspondencia de Lida entre 1948 y 1959, año en que lo termina (y entre 1959 y 1962, en referencia a los complejos avatares a que se vio expuesto para su publicación, en principio mexicana o colombiana, finalmente argentina, y, tristemente, póstuma, en 1962).

La misma filóloga ejemplar que crea en apenas una docena de años un cuerpo de trabajos de variedad y calidad nunca antes vista en el ámbito de los estudios filológicos hispánicos es, al tiempo, como nos permite ver su correspondencia, una mujer que disfruta de su nueva vida en California, enamoradísima de su marido, que se acostumbra, con una mezcla de buen humor y de resignación, a la realización de las tareas domésticas, que empieza a cocinar, gracias al Libro de Doña Petrona –suerte de contraparte argentina del otrora famoso recetario de la Sección Femenina–, con, en general, éxito –aunque es difícil saber qué quiere decir Américo Castro al referirse a un “arroz in medias res” cocinado por María Rosa, aunque afirme que “nos cayó maravillosamente”. Sus cartas nos desvelan a una mujer que goza con la lectura de novelas policiacas en los ratos libres, que pasa gratos momentos yendo de compras, tanto de ropas como de antigüedades, a San Francisco y que describe, hasta con primorosos dibujos de las prendas u objetos adquiridos, sus hallazgos a Joan Evans, mujer de su maestro Amado Alonso, a quien admiraba casi tanto o más que a este, en unas cartas divertidísimas que tienen la virtud de mostrarnos a la sabia académica en sus ratos de ocio, el lado humano de la formidable filóloga y erudita.

Su calidad asombrosa, el despliegue de talento, erudición, saberes e instinto crítico que las páginas de ese libro encierran, hacen particularmente lamentable la prematura muerte de Lida

Alguien me dijo hace algún tiempo que la década de los cincuenta años de una persona dedicada a la actividad intelectual es de largo la más fructífera, aquella en que experiencia y vigor se equilibran de forma ideal con un saber asentado, alejado de las veleidades y excesos (sobre todo de tono y estilo) de la juventud. María Rosa Lida apenas llegó a alcanzarla. Unas molestias en un oído terminaron siendo diagnosticadas como cáncer, y pese a una aparente recuperación, la enfermedad se cobró la vida de María Rosa, muerta en el hospital de Oakland el 25 de septiembre de 1962, a poco menos de dos meses de cumplir los 52 años de su edad. Poco después de su muerte, vería la luz La originalidad artística de «La Celestina», un libro memorable, sin duda su capolavoro. Un tomo de generoso formato y de 755 páginas que encierra un estudio formidable de la obra de Fernando de Rojas, o quienquiera se ocultara tras de ese nombre. La exploración de las relaciones que guarda el texto con sus posibles y probables modelos, en que la autora moviliza sus muchísimos saberes sobre literatura grecolatina y latina medieval, lleva a un sutil y profundo análisis de todos los aspectos de la obra que establece persuasivamente la originalidad de la obra frente a sus (en ocasiones presuntos) modelos. Un monumento aere perennius que sigue figurando con plena justicia en todas las bibliografías celestinescas. Su calidad asombrosa, el despliegue de talento, erudición, saberes e instinto crítico que las páginas de ese libro encierran, hacen particularmente lamentable la prematura muerte de Lida. Nos quedamos, sí, sin el resultado final de algunos de los proyectos que planeó o incluso llegó a iniciar: su edición y estudio del Libro de Alexandre, planeado en colaboración con Yakov Malkiel y para el que contó con el respaldo de una beca Guggenheim, o sin su largamente planeado y en gran medida escrito –libro infinido, lo llamó Malkiel, tomando el título de don Juan Manuel– libro sobre Josefo en España, que la piedad conyugal de su viudo fue en gran medida dando a la luz a través de publicaciones en los años sesenta y setenta. Es justo subrayarlo: Malkiel, devastado por la pérdida de su joven esposa, tomó a su cargo con ejemplar devoción y gusto la tarea de publicar aquellas partes de la grandísima calidad de materiales manuscritos dejados a su muerte por Lida que estaban listos para ello.

Esto no es todo: está el proyecto de estudio de la épica romance medieval, por el que le fue concedida la beca que le permitió dejar Argentina, y que nunca completó, por respeto a Menéndez Pidal: en una carta a Amado Alonso del verano de 1948 dice, con indisimulado alivio: “¡Qué gran señor es don Ramón! Cada vez me alegro más de haber dejado o por lo menos aplazado el tema de la épica en que hubiera tenido que polemizar contra él”. Están los otros temas que mencionó en la conmovedora carta, sereno addio alla vita, con que se despidió, una semana antes de morir, de Pidal: un libro sobre el tema “la dama, obra maestra de Dios” –en 1975 Malkiel publicó en forma de artículo lo que María Rosa Lida dejó terminado de ese conato de libro–, un trabajo sobre Antonio de Guevara –a quien ya había dedicado un artículo memorable en los cuarenta– y, lo que es más interesante, “varios estudios cervantinos”: Cervantes, un interés tardío (en el contexto de su corta vida), autor sobre el que apenas publicó, y que hubiera sido una estupenda piedra de toque para el talento y la sabiduría de María Rosa Lida de Malkiel.

Precisamente Cervantes se halla en el centro de la que para mí es más desatinada, atrabiliaria e imperdonable de las muchas boutades que el grandísimo Jorge Luis Borges dijo en su vida. Hasta el borgiano más devoto tiene que trazar una línea infranqueable en el suelo cuando lee, de mano de Adolfo Bioy y de boca de Borges, lo siguiente: “María Rosa Lida es una sonsa. ¿Sabés qué libro ha elegido para dar un curso de todo un año? Persiles y Sigismunda. Un libro de aventuras en que se habla de una caverna horrenda, desde cuyo fondo venían gritos descompuestos, a los que respondió Persiles con estas o parecidas razones”. Aunque uno comparta el tan hilarante como atinado juicio de Borges sobre el Persiles, no puede ir más allá en su concurrencia. No, María Rosa Lida no es, no fue una sonsa, qué va. Al contrario: es una de los tres más grandes filólogos que dedicaron sus esfuerzos al estudio de las letras españolas en el siglo XX. Sus pariguales solo se hallarán entre los verdaderamente grandes, como Ramón Menéndez Pidal, Amado Alonso o Américo Castro, que no siempre la superaron. Fue, es, sin duda, la reina de la Filología Hispánica, y en ese trono permanece sentada, y previsiblemente permanecerá por muchos años.