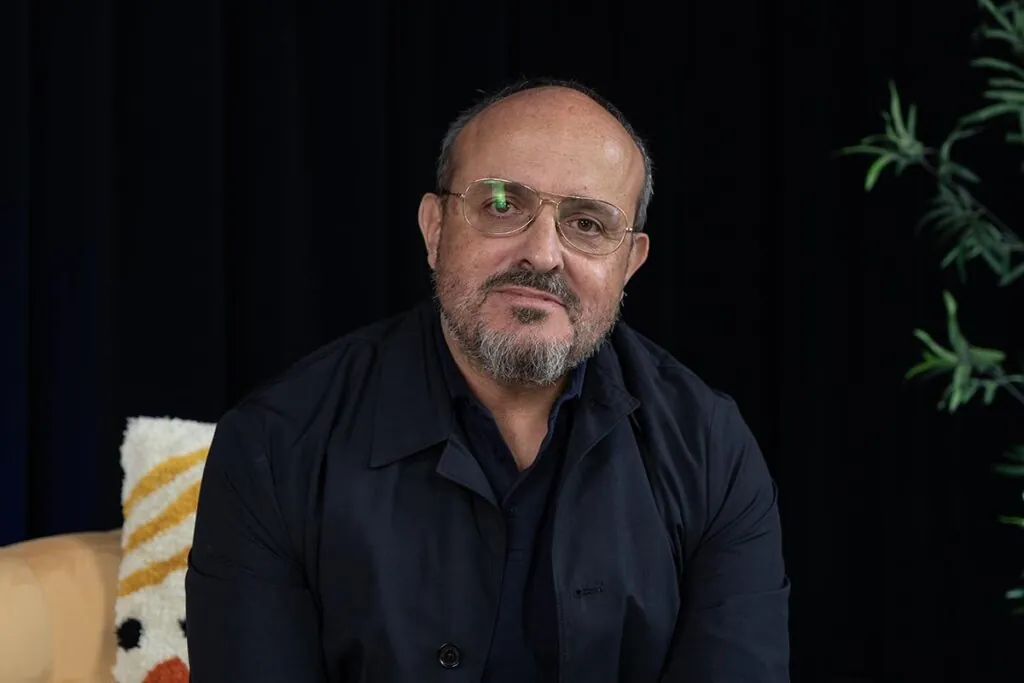

Alejandro Fernández: «Un político no puede convertirse en rehén de las encuestas»

El líder del Partido Popular catalán acaba de publicar ‘A calzón quitao. España, Cataluña y el PP’

Alejandro Fernández acaba de publicar A calzón quitao. España, Cataluña y el PP. Con un brillante prólogo de Cayetana Álvarez de Toledo, el libro explica por qué ser líder del Partido Popular en Cataluña es probablemente el peor trabajo para un político y cómo se puede y se debe remediar esa situación, convencido de que hay un espacio para el pensamiento liberal y conservador en Cataluña al margen del nacionalismo y la socialdemocracia dominantes. El libro es un análisis crítico de las relaciones entre las élites, la ceguera voluntaria del Gobierno central de buscar siempre un acuerdo con el nacionalismo y los riesgos de la deriva extremista de Cataluña. También es un recuento de su vida política, pero sólo como espejo para entender las bases sociológicas del nacionalismo y las causas de su hegemonía. El libro insólito, en suma y como dice Álvarez de Toledo, de un político en activo que no tiene miedo de llamar las cosas por su nombre.

PREGUNTA.- Tenemos el enorme gusto de recibir en Contrapuntos a Alejandro Fernández, presidente del PP catalán y autor del libro A calzón quitao. España, Cataluña y el PP. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos.

RESPUESTA.- Un auténtico placer estar aquí contigo. Llevábamos tiempo buscando una fecha, y estoy muy feliz de poder estar hoy aquí.

P.- El libro es un ave rara, porque no es habitual que un político en activo se atreva a publicar un libro sobre política con nombres y apellidos, que tome posturas –algunas muy firmes–, que tenga una propuesta y, sobre todo, que no tenga miedo de defender unas ideas y criticar otras. El libro ya lleva casi medio semestre en el mercado. ¿Cuál sería tu balance? ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Estás contento con el resultado? Creo que es un buen momento para hacer un primer corte de caja.

R.- Esto que comentas es cierto: no es un formato habitual. Cayetana Álvarez de Toledo lo explica muy bien en el prólogo –que le agradezco muchísimo– porque, además de ser muy generoso, incluso excesivamente, por la amistad que nos une, señala exactamente esto: que el libro es poco común. Normalmente, cuando los políticos escriben –o les escriben– un libro, suelen adoptar dos o tres formatos. Uno, las memorias del que ya está de vuelta de todo. Otro, el del recién destituido que ajusta cuentas con quienes lo echaron. Y luego está el libro del que se presenta a unas elecciones y se lo encargan por motivos estratégicos. Es una especie de –me perdonarás la expresión– onanismo intelectual, donde el protagonista prácticamente no tiene defectos y es un dechado de virtudes.

Este libro no tiene nada que ver con eso. Primero, porque lo escribí yo, totalmente. Nadie me ha tocado una coma ni me ha añadido nada. Segundo, porque hago autocrítica, también de mí mismo. No es un libro de campaña electoral. Y sí explico las cosas a «calzón quitao», como indica el título. Quizá eso es lo que lo hace novedoso: sigo siendo un político en activo, con una responsabilidad importante como presidente del PP de Cataluña, presidente del grupo parlamentario y miembro de la ejecutiva nacional del partido. Desde ese punto de vista, es verdad que ha llamado la atención y ha generado cierta polémica. Yo estoy muy contento con la evolución del libro. No ando preguntando todo el día cuánto se ha vendido. Lo único que sé es que ya lo he presentado en ocho o nueve ciudades españolas y tengo en lista de espera otras tantas. Así que sí, está generando cierta expectación. No es una novela de Arturo Pérez-Reverte, para que nos entendamos, pero dentro del formato de ensayo político lleva ya varios meses entre los más vendidos en España, por lo que me dicen.

Cuando la editorial se pone en contacto conmigo, me dicen: «Oye, hemos escuchado tus intervenciones en el Parlament de Catalunya, y nos da la sensación que tienes un libro», esa fue la expresión que utilizaron. Esto fue, más o menos, un año antes de que saliera publicado. El libro salió el 2 de abril de este año, así que seguramente ese primer contacto fue en abril del año anterior.

Yo les pedí unos meses para pensarlo, porque les dije: «Si me pongo a escribir, será para intentar decir algo sustancial, o al menos algo que valga la pena». Luego, evidentemente, podrá gustar más o menos, eso cada lector lo valorará, pero mi intención era dar lo mejor de mí mismo, aunque fuese un librito pequeño. Son 215 páginas. Ellos me dijeron que encantados, así que me puse a escribir. Al principio era casi un ejercicio de prueba, de ensayo, pero me marqué dos límites y creo que los he cumplido. El primero es que incluso a los que no les ha gustado el libro no pueden decir en ningún caso, y no lo han dicho, que yo diga alguna mentira. Lo que van diciendo, y me consta porque ha salido publicado en los medios, es que no tendría que haberlo dicho, que son cosas distintas.

P.- Totalmente diferentes.

R.- Nadie dice que haya mentido. Y eso para mí era importante. El segundo límite que me puse es no hacer acusaciones ad hominem y, a la vez, no revelar conversaciones verdaderamente privadas. Es decir, hago referencia a algunas conversaciones en las que había 50 o 60 personas presentes; por tanto, ya no las puedo considerar privadas. También hago alguna alusión a reuniones que tuvimos, por ejemplo, en Moncloa, donde había muchísima gente, y se hicieron reflexiones relevantes. Pero no me dedico a ventilar conversaciones íntimas. Para mí eso es importante porque el libro no es un ajuste de cuentas con nadie. Además, apenas me refiero a la actualidad inmediata. Lo que hago es un repaso de una trayectoria de prácticamente 40 años de errores sistemáticos en el planteamiento de la derecha en España con respecto a Cataluña.

«Ahora hay algunos que están volviendo a los pueblos con las vacas, pero podemos decir, en rigor, que el sistema vaqueiro como tal ya no existe»

P.- En el prólogo haces una referencia –yo diría hermosa– a tu familia, a tus orígenes, y cómo el debate político estaba inscrito en la mesa de tu casa. Entre un padre conservador, que incluso con la Transición radicalizó su visión del mundo, y una madre a la izquierda, más a la izquierda que el PSOE. Ambos asturianos emigrados a Cataluña. En ese sentido, también me interesó mucho el recuerdo de tu padre, que pertenecía dentro del mundo asturiano a un universo acotado, que es el de los vaqueiros. ¿Cómo era esa relación entre tus padres, con signos tan opuestos políticamente?

R.- Una de las cosas que explico en el libro es que la generación de mis padres –nacieron los dos en 1949– fue prácticamente la primera de vaqueiros que ya se casa con cierta normalidad con familias del resto de los asturianos, a quienes se les llama chaldos. Mi madre, que afortunadamente aún está con nosotros, acaba de cumplir 76. Mi padre murió joven, con 70 años, y ahora tendría la misma edad. Los vaqueiros tenían un modo de vida muy particular, con siglos de historia. Hay muchas teorías al respecto. Durante mucho tiempo circularon ideas –también muy influenciadas por la época– en las que, como sabrás mejor que yo, se hablaba con cierta exageración sobre la importancia de las razas. Todo se quería explicar en torno a eso. Por ejemplo, en el nacionalismo vasco ese componente racial ha sido muy importante. En el catalán ha sido más residual. Aunque hay casos, como el doctor Robert, el nacionalismo catalán ha sido históricamente más lingüístico que étnico o racial.

P.- Vamos a hablar mucho de eso…

R.- Así que quizá Quim Torra o ahora Sílvia Orriols recuperan algo de esa visión.

P.- Y la mujer de Pujol también tuvo comentarios desagradables…

R.- Heribert Barrera. Pero era algo minoritario, no dejaban de representar una parte muy residual. Lo de Asturias es distinto. En Asturias no ha habido ese tipo de nacionalismo. Y lo explico un poco para situar el origen de los vaqueiros. Durante mucho tiempo se obsesionaban con la idea de que, como vivían apartados y hacían trashumancia entre dos pueblos –uno, la aldea de abajo, a unos 800 metros de altitud, y otro, el de verano, a unos 1.500 metros, que debían abandonar en invierno porque la nieve llegaba al techo–, eran una comunidad cerrada. Se dedicaban a la ganadería, pero también hacían comercio entre ellos, completamente endogámico. Iban a Astorga, a algunas ciudades, seguían esa vida nómada en parte. Y siempre se creyó que eran una etnia distinta. Aparecieron teorías completamente disparatadas: algunos decían que eran vikingos que habían acabado ahí, porque –y esto lo explico también en el libro– hay muchos vaqueiros roxus, como se les llama, rubios, con ojos azules y piel muy rojiza, como mi padre. Yo, evidentemente, no heredé eso. Otros decían incluso que descendían de moriscos. Había de todo. Pero las teorías más modernas –y yo, sin ser experto en antropología, empiezo a pensar que van bien encaminadas– apuntan a que no era una cuestión racial, sino que fue el modo de vida lo que acabó aislándolos.

P.- Era una endogamia forzada por el trabajo.

R.- Tenían un sistema de funcionamiento muy específico, unas montañas concretas por donde se movían, y eso provocaba que se acabaran aislando. Hasta el punto de que en las iglesias había una separación física entre chaldos y vaqueiros.

P.- Y tú esas historias las conoces directamente por tu familia.

R.- Totalmente. Cuando yo era niño, el sistema vaqueiro aún funcionaba. Hay un punto de inflexión muy claro, que es la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, en 1986.

P.- Y las reglas sobre el campo.

R.- Exactamente. Y, sobre todo, sobre la producción de leche. Eso provocó que el modelo cambiara. Hoy en día hay conflictos en esa zona por los pastos, por los incendios… Está pasando de todo. Pero en aquel momento se incentivó la concentración de vacas en la parte baja de Asturias. Y esas pequeñas explotaciones familiares de 12, 14, 15 vacas –que era lo que tenía mi familia y todas las familias vaqueiras– se volvieron inviables. Entonces, la mayoría de los jóvenes vaqueiros empezaron a emigrar a las ciudades. Muchos se hicieron camioneros, como hizo mi propio padre. Y ya en mi generación, prácticamente todos dejaron ese modo de vida. Ahora hay algunos que están volviendo a los pueblos con las vacas, pero podemos decir, en rigor, que el sistema vaqueiro como tal ya no existe.

P.- Además, toda esa zona es ahora un parque natural.

R.- Sí, sí, sí, claro. Cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, hay que reinventarse. Y ahí se dan cuenta de dos cosas. Aunque en los años 80 ya solo quedaban unos 25 osos pardos en Somiedo, hoy hay alrededor de 300. Sigue siendo una de las zonas con mayor número de osos pardos de toda Europa. Es un paraje asombroso, de una belleza increíble.

«En Asturias, la derecha se identificó históricamente con un tipo de caciquismo que, por ejemplo, en Galicia llegó a ser dominante»

P.- Pero lo que te preguntaba era sobre el debate familiar…

R.– Sí, el debate familiar era un debate muy vivo. Pero tampoco lo atribuiría al hecho de que mi padre fuera vaqueiro y mi madre chalda. No. Creo que mi madre venía de una tradición muy arraigada en Asturias. La generación de ella, la de mis abuelos, era profundamente roja. Asturias siempre ha tenido una tradición comunista y socialista muy potente. Y además, en Asturias, la derecha se identificó históricamente con un tipo de caciquismo que, por ejemplo, en Galicia llegó a ser dominante, controlando el poder político casi manu militari. Pero en Asturias fue distinto.

P.- Al final, estaba concentrado en Oviedo.

R.- Sí, concentrado en Oviedo, que es una especie de ínsula Barataria. Allí vivían algunos núcleos conservadores, pero el resto de la región era prácticamente todo rojo. De hecho, lo explico en el libro: aunque en Somiedo hayan gobernado los socialistas, su manera de entender el mundo es profundamente libertaria. No les gusta el gobierno. Son profundamente refractarios a la autoridad. Funcionaban siempre al margen del sistema. No querían pagar impuestos, querían poder trabajar a su manera en sus montañas. Tenían una relación profundamente desconfiada con el poder político. Y yo creo que de ahí le venía a mi padre esa especie de espíritu liberal, conservador… pero más libertario que conservador, en realidad.

P.- Que, en cierto sentido, tú quieres trasladar a la política española.

R.- Bueno, esa es mi manera de entender el mundo, claro. De hecho, muchas veces lo explico también en el libro: todo el mundo dice, y no solo porque nos parezcamos más físicamente, que me parezco más a mi madre que a mi padre. Pero en esto, sí, tengo una visión de la derecha muy norteamericana, una mezcla de conservadurismo en algunas cosas y liberalismo en otras.

P.- Y no tienes empacho en reconocer tu filiación ideológica en figuras como Margaret Thatcher o Ronald Reagan, por pensar en referentes anglosajones.

R.- Sí, y sé que eso es contraproducente en términos de rendimiento político. Porque aquí, todo el mundo, o para hacerse el progre, dice: «Bueno, yo soy del PP, pero me gustaba Olof Palme», o yo qué sé, alguna gilipollez –con perdón– similar. O para no mojarse demasiado, eligen a De Gasperi, que parece un nombre neutro, que nunca se metió con nadie y, además, fue uno de los padres de Europa. No, yo lo digo claro: los discursos de Margaret Thatcher y su itinerario personal a mí me resultan profundamente inspiradores.

P.- Claro, porque viene, contra lo que se suele pensar, de muy abajo.

R.- En un partido que, en aquel momento, era de nobles…

P.- De aristócratas y de hombres.

R.- Exacto. Y ella es hija de un comerciante, mujer, y lo que tiene, básicamente, es su determinación y sus ideas. Eso siempre me inspiró. Y de Reagan, que también lo explico, tiene una virtud que yo creo que es dificilísima de encontrar en cualquier otro político de la historia: era capaz de defender unas ideas con firmeza y, al mismo tiempo, tender puentes. Thatcher no lo hacía. A Thatcher le gustaba dejar claro que, para ella, los socialistas eran el mal. Reagan, en cambio, podía lanzar un discurso derechista, pero con un tono conciliador.

P.- Por eso hay aún demócratas reaganeanos, que es toda una familia.

R.- Claro, porque él empezó su trayectoria política en el Partido Demócrata. En aquel momento, todos los actores políticos venían de ahí.

P.- También de Reagan dices que una de sus grandes ventajas era tener un programa muy simple, que se podía sintetizar en dos o tres cosas.

R.- Hay una entrevista de él que vi una vez, donde le preguntan cuál era su plan para derrotar al comunismo. Y él contesta: «Nosotros ganamos. Ellos pierden». Esa sencillez maravillosa…

«La mayoría de los profesores que tuve eran o nacionalistas o de extrema izquierda»

P.- En el libro también cuentas que siempre tuviste vocación política, a diferencia de lo que muchos políticos reconocen. ¿Tienes algún recuerdo puntual en el que aparezca esa vocación? ¿O algún momento en la infancia donde se te materializa?

R.- Hay algunos momentos. Este, por ejemplo, no lo puse en el libro. Fue en el año 83. Yo tenía siete años. Mi padre fue a un mitin en Huesca –vivíamos allí en ese momento–, un mitin de Fraga. Y Huesca entonces tenía unos 35.000 habitantes, era capital de provincia, pero en realidad era un pueblo. Y claro, en aquel momento, la visita de Fraga provocó un gran revuelo. Yo recuerdo perfectamente que estaba con mis hermanos jugando en el parque antes del mitin y, de repente, hubo un alboroto enorme, una marabunta de gente. Y entonces mi hermano pequeño, que tiene un año menos que yo –tenía seis años y nunca ha tenido inquietud política–, dijo: «¡Ahí va Fraga!», quizá porque estábamos todo el día viendo el telediario con mamá. Yo no fui al mitin, evidentemente, pero luego le pregunté muchísimo a mi padre, que en ese momento era camionero de obra. Él siempre se acordó de aquello, porque le hice un auténtico «tercer grado». Me lo recordaba constantemente. Yo iba mucho con mi padre los fines de semana. Los sábados por la mañana, o algunos domingos, los dedicaba a engrasar el camión. Eran unos Barreiros de obra que recibían muchísima tralla y había que cuidarlos bien para que no reventaran. Tenían que estar perfectamente engrasados para que no griparan. A mí me encantaba acompañarlo. Y ahí, al pobre hombre, lo martirizaba con preguntas. Le preguntaba de todo, y ya por entonces muchas cosas de política. Yo ubico en aquel momento el inicio de mi interés real por estos temas.

P.- Eso te lleva a escoger la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, dejando tu Tarragona natal con una advertencia clara de tus padres: te apoyarían con los estudios siempre y cuando no perdieras la beca. Y que si querías algo extra, tenías que trabajar los fines de semana. Eso también te abrió la puerta a conocer desde dentro cómo se forja la hegemonía nacionalista.

R.- La primera cuestión es que cuando decido estudiar Ciencias Políticas estamos hablando del verano del 94. Y claro, eso ha cambiado mucho. Han pasado ya 31 años, que se dice pronto. Hoy en día, en las oposiciones de la función pública ya no solo se incluyen a licenciados en Económicas o en Derecho, también a los de Políticas. Eso fue un logro del Colegio de Politólogos. Pero cuando yo terminé la carrera era un riesgo absoluto. La mayoría de mis compañeros acabaron como funcionarios. Muy pocos nos dedicamos realmente a la política. En aquel momento, era una carrera que no tenía demasiadas salidas. También era una carrera, debo decirlo, en aquel momento bastante más exigente de lo que es ahora. Lo digo con conocimiento de causa porque he sido diez años profesor en la universidad. Y en aquel entonces todavía había unos niveles de exigencia altos. La mayoría de los profesores que tuve eran o nacionalistas o de extrema izquierda.

P.- Cuentas ese sesgo, pero al mismo tiempo les haces un homenaje.

R.- Sí, a muchos de ellos. Porque debo decir que, aunque ellos ya me veían venir –porque yo no me cortaba un pelo–, no noté en ningún momento que eso se reflejara negativamente en una evaluación. Es más, tuve de profesor a Arcadio Oliveras –que en paz descanse–, uno de los economistas más comunistas que ha habido en España y, además, un hombre de una sabiduría enciclopédica. A mi modo de ver, eso sí, completamente equivocado. Pero él hacía exámenes con preguntas abiertas, y yo me dejé ir. Muchas de las cosas que escribí eran completamente contrarias a lo que él pensaba, y aun así me evaluó bien, me puso un sobresaliente. Es decir, no sentí sectarismo entonces. Lo que sí veo es que todos esos años, con profesores nacionalistas o de extrema izquierda, acabaron forjando generaciones enteras de politólogos con ese mismo sesgo: o nacionalistas o de extrema izquierda.

P.- Ahí hay un tema en el que haces hincapié a lo largo de todo el libro: no romper los vínculos personales. Tienes mucho empeño en mantener la amistad con gente que piensa distinto, y en hacer que eso sea una herramienta también de la política y de la convivencia. ¿No sientes que eso está en riesgo? ¿Que la polarización de la sociedad española está haciendo imposible esta transversalidad dentro de las relaciones?

R.- Sí, entre otras cosas porque eso ya se ha vivido en Cataluña. Lo explico también en el libro con algún caso concreto. De todos los amigos que hice, tanto en mi etapa universitaria como luego en mis primeros años en política, pongo algún ejemplo de personas con las que estuve diez años sin hablarme… y que ahora estamos recuperando la amistad. Es perfectamente posible. El problema empieza cuando das por hecho que tu rival político te odia, o que busca el mal para ti y para tu familia. Si ese virus acaba penetrando en tu alma, traspasa. Eso fue lo que al final ocurrió durante el procés. Hubo una parte de la sociedad catalana que llegó a pensar que quienes estábamos en contra de la independencia los odiábamos, que queríamos exterminar su identidad, su lengua, y no sé cuántas cosas más…

P.- Y actuaban en consecuencia.

R.- Exacto, actuaban en consecuencia. Ahora, debo decir que con los amigos de la universidad no me ocurrió. En el libro cito a varios, algunos muy conocidos hoy en día, como Víctor Lapuente, con trayectorias muy relevantes, y siguen siendo amigos muy cercanos. Luego también explico algunos casos de periodistas con los que acabé teniendo una amistad profunda, que en un momento se rompió pero que, afortunadamente, ahora se está reconstruyendo.

«Las élites políticas en Madrid han priorizado siempre intentar entenderse con ese nacionalismo, que es insaciable por naturaleza, antes que construir una alternativa real»

P.- En el libro quieres poner, yo creo, dos señales de alerta y una propuesta política. Una primera señal de alerta es: cuidado, hay un gran desconocimiento fuera de Cataluña sobre el nacionalismo, sobre el pensamiento nacionalista. Porque el pensamiento nacionalista es mucho más que un partido: es un movimiento, y nunca es –digámoslo así– moderado o parcial. En el fondo, es maximalista. ¿Por qué no profundizas un poco en esta idea?

R.- Sí, esa es la idea central. Y con un agravante: las élites políticas en Madrid han priorizado siempre intentar entenderse con ese nacionalismo, que es insaciable por naturaleza, antes que construir una alternativa real. En Cataluña, el nacionalismo…

P.- Creo que esa sería la segunda señal de alerta. Pero la primera es que tú los conoces desde dentro y alertas sobre cómo piensan.

R.- Exacto. Porque cuando te reúnes con alguien con quien tienes que llegar a un acuerdo, hay una especie de cortejo previo. Yo me imagino a Joaquim Molins, a Duran i Lleida, a Miquel Roca, al propio Jordi Pujol, sentados con Aznar, con Rodrigo Rato, con Mariano Rajoy… en fin, con los que estaban allí. Eduardo Zaplana creo que también estaba, en el Majestic. Y claro, estoy seguro de que mis compañeros salieron de allí pensando: «¡Qué señores tan encantadores y civilizados!». Porque hablas con Miquel Roca, hablas con Duran i Lleida –con quien aún hablo con frecuencia– y son realmente encantadores.

P.- Y eso lleva a pensar que el problema son los nuestros.

R.- Exacto. Se van con la idea de: «Huy, entonces los nuestros allí deben de ser todos unos tontos, porque deberían estar con estos señores». Y creo que solo interiorizan parte del panorama. Un detalle importante: las élites en Madrid son esencialmente del PP –con matices, claro–, pero en Cataluña, las élites son anti-PP furibundas.

P.- Y para el PP en Madrid es incomprensible que no haya una relación entre esas élites.

R.- Más. Hay otro tipo de élites, que son las culturales y académicas.

P.- Que son del PSC.

R.- No, no. Muchas de ellas fundaron Ciudadanos, y deberían ser las que el PP priorizara para construir una alternativa en Cataluña. Y en cambio, hay una obsesión aquí, en Madrid –en las élites económicas– por entenderse, con todo el cariño del mundo y el respeto, con los del Cercle d´Economia, etcétera, etcétera, que no van a apoyar al PP jamás. Eso no significa –y lo explico muchas veces– que no hable con ellos: me reúno, tomo café, lo que haga falta, y les tengo aprecio. Pero sé perfectamente que ahora mismo trabajan para Pedro Sánchez, no para un cambio político en España.

P.- El tema es que la política española está sujeta a los acuerdos con el nacionalismo, salvo cuando hay mayorías absolutas de los dos partidos hegemónicos. Y en ese sentido, tu propuesta es a contracorriente de lo que se pensaba antes del pacto del Tinell, cuando era necesario pactar con el nacionalismo moderado. Tú vienes a decir: uno, que no existe el nacionalismo moderado, y dos, que ese modelo ya se agotó porque no quieren pactar con nosotros.

R.- Pero no solo se ha agotado por eso. Es que todos los pasos que se tenían que dar para el desmembramiento de España como Estado en Cataluña ya se han dado. Solo queda uno: la independencia. Y si quieres seguir pactando con estos, al final es para regalarles la independencia.

El otro día, en una intervención en Gerona, lo explicaba: el sistema que ha operado en España –el bipartidismo imperfecto de los últimos 40 años– ha permitido al PP gobernar 15 años, con mayorías absolutas de Aznar y Rajoy. El PSOE tuvo tres mayorías absolutas. Y cuando no hay mayoría, efectivamente, como explicas, se recurre al llamado «nacionalismo moderado» que, como también reconozco, nunca ha sido moderado, pero sí tenía, al menos retóricamente, un discurso de voluntad de construcción y modernización de España desde Cataluña. Era mentira. Hoy lo sabemos: era mentira. Pero bueno, a mí no me gusta juzgar a la gente de 1996 con los prismáticos de 2025. En aquel momento, puedo entender perfectamente lo que se hizo.

P.- Porque además calificas el balance como positivo.

R.- España avanzó. Y en un país tan inestable como el nuestro, con tanta conflictividad, eso ya es mucho. Algunos hablan de los 40 años de la Restauración como un periodo de estabilidad, pero vinieron después de haber perdido las pocas colonias que quedaban. No fueron años especialmente brillantes, fueron estables.

P.- Y de muchísima corrupción política.

R.- En cambio, los años desde la Transición hasta la crisis política actual no solo han sido de estabilidad –o cierta estabilidad–, sino que en muchos casos han sido años brillantes para España. Y eso hay que valorarlo.

P.- Desde una perspectiva hispanoamericana, España era el modelo a seguir.

R.- Claro. Cuando ese modelo se acaba, es muy difícil salir de la zona de confort. Lo explico muchas veces: se instala una retórica sobre lo que uno cree que es correcto, y cuesta romperla. Cuando Jaime Mayor Oreja o Alejo Vidal-Quadras, en su momento, actuaban como oráculos lanzando previsiones pesimistas sobre la evolución del sistema –y acertaban–, fueron tratados igual que yo en 2021: prácticamente como lunáticos. Como pájaros de mal agüero. Y, muchas veces, los venerables pero acomodaticios conservadores españoles no quieren que les digas que deben levantarse del sofá a defender la democracia. Ellos están ahí para que la vida les vaya bien. Quieren estabilidad, y para eso –piensan– ya están los jueces y los políticos. «No me vengas a complicar la vida».

«El Partido Socialista, a partir del año 2000 –tras la mayoría absoluta del PP, el pacto del Tinell y el blanqueo de ETA en Perpiñán–, decide romper la baraja constitucional»

P.- Pero tú llamas a la acción.

R.- Llamo a la acción. Y, sobre todo, a la toma de conciencia. Porque si no se entiende lo que está pasando, cuando llega el momento en que las advertencias se cumplen, muchos me dicen: «Alejandro, ¿y ahora qué hacemos?». Bueno, amigo mío, no creo que lleguemos tarde… pero sí que deberíamos haber espabilado un poquito antes.

P.- Volvamos un poco atrás. En el libro eres testigo en primera línea de la construcción del procés: las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017, el referéndum y las urnas del 1 de octubre, el discurso del Rey, la gran manifestación constitucionalista del 8 de octubre… ¿Cuál sería hoy la enseñanza útil de todo aquello para el debate público español, tú que lo viviste y lo padeciste desde primera fila?

R.- Precisamente me refería a eso: a no caer en el autoengaño ni en la nostalgia. Una de las cosas que le ocurre –y lo digo a calzón quitado– a mi partido es que, como el sistema que hemos vivido durante 40 años fue exitoso, a veces no se quiere aceptar que ese sistema se ha acabado, y que hay que adaptarse a una realidad nueva. Entonces, se inventan conceptos como el «PSOE bueno» o el «Junts bueno».

Siempre digo: claro que hay socialistas honestos, y buena gente en el nacionalismo catalán, sí. Pero no estamos en las coordenadas de los años 90, y mucho menos en las de los 80. El Partido Socialista, a partir del año 2000 –tras la mayoría absoluta del PP, el pacto del Tinell y el blanqueo de ETA en Perpiñán–, decide romper la baraja constitucional. Se produce un cambio de discurso cualitativo muy importante. Esto lo escuché por primera vez a uno de los fundadores de Vox, junto con Alejo Vidal-Quadras, José Luis González Quirós. Él decía –y tenía razón–que durante 25 años el PSOE no solo fue un defensor fervoroso de la Constitución, sino que su forma de marginar al PP consistía en acusarlo de no ser suficientemente constitucionalista. Argumentaban que, aunque su fundador hubiese sido uno de los padres de la Constitución, también había sido ministro franquista; es decir, lo reducían al «PP facha». Eso lo siguen repitiendo hoy. Pero lo que cambia a partir del año 2000 es que el PSOE empieza a alinearse con Bildu, Esquerra Republicana, la CUP y compañía, para afirmar que el problema no es el PP, sino la propia Constitución: la Constitución es facha.

P.- Igual que la Transición.

R.- Claro, pero lo que cambia a partir de los 2000 es que el PSOE empieza a decir que el problema no es solo el PP, el problema es que la Constitución es facha, que el pacto del 78 es facha, que el régimen del 78 es franquista. Y eso es un giro brutal. Mientras hasta el año 2000 hacían suyo ese marco, desde entonces –Zapatero lo impulsa, Sánchez lo acelera–, ya no se trata de dejar al PP fuera. Ahora es todo el sistema el que está bajo sospecha. Y mi partido ha tenido enormes dificultades para asumir que las reglas de juego han cambiado. Que ya no estamos en un escenario de alternancia serena, bipartidismo imperfecto, pactos de Estado, Pacto de Toledo, pacto antiterrorista, etcétera, etcétera. Todo eso ya no se va a volver a dar. De hecho, los últimos pactos con el Partido Socialista –seguramente con la mejor intención– han servido para que hoy, desde el Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido no solo no proteja la Constitución, sino que la esté agrediendo sin ningún disimulo.

P.- El peligro de esa postura –que puede ser razonable en términos intelectuales– es con quién estableces la continuidad del régimen del 78. Pero eso implicaría buscar una mayoría absoluta que será muy difícil.

R.- Ya, pero eso lo decidirá la gente votando. Como decía Aznar, una frase que yo siempre repito: primero se gana y luego se pacta, nunca al revés. Hoy parece que tengas que plantear tu proyecto político no dirigiéndote a los españoles, sino a tus potenciales socios.

P.- Como estrategia política.

R.- Exacto. Si te fijas en la cobertura mediática, siempre se habla de la relación del PP con Junts, con el PNV o con Vox. Pero lo esencial debería ser: ¿cuál es nuestro proyecto para España? Nadie apostaba por la mayoría absoluta de Aznar en el año 2000, que fue muy distinta a la de 2011. Aquella fue fruto de un proyecto político claro; la de 2011 tuvo más que ver con el colapso del zapaterismo, la crisis económica y las medidas draconianas que la Unión Europea impuso a Elena Salgado.

P.- Y además, lo colocaba en una contradicción de sentido absoluto.

R.- En cambio, la mayoría absoluta del año 2000 responde a algo esencial. Primero, los españoles expresaron su voluntad de pasar página al guerracivilismo en España. Y segundo –aún más importante–, venía respaldada por un programa político que, con sus carencias, fue elaborado con conciencia y con una clara voluntad reformadora del país.

P.- Si hay una idea que recorre todo el libro, es que la política debe guiarse por la ética de la convicción –volviendo a las categorías de Max Weber– mucho más que por la ética de la responsabilidad. Es decir, hay que poner unas ideas sobre la mesa e intentar llevarlas a la práctica. Y no solo porque sea lo correcto en términos morales o de ética política, sino porque además es lo más eficaz.

R.- Esto es una frase que también utiliza Cayetana. Yo sé perfectamente que la demoscopia es un instrumento que debe tener un político a su alcance, e intentar interpretarlo con la mayor sabiduría posible. Es más, lo explico en el libro: la ciencia política parece cada vez más orientada a las técnicas de investigación social que al pensamiento político. Es así. Yo, de hecho, en los años 90, cursé asignaturas como Sociología I, II y III, Estadística I y II, Técnicas de Investigación I, II y III. Usábamos programas informáticos como el SPSS, que ahora prácticamente nadie utiliza, pero que entonces servían para cruzar variables y hacer análisis estadísticos complejos. La demoscopia, en ese sentido, te debe ayudar a entender el estado de la opinión pública, pero nunca puede dictarte lo que piensas. Un político no puede convertirse en rehén de las encuestas, tiene que defender sus ideas. No es un tema menor.

P.- Por supuesto que no. Los políticos no pueden actuar solo en función de lo que les dicen que es más conveniente, porque eso acaba generando la sensación de que no creen en nada.

R.- Imagínate, por ejemplo, que ahora el 98% de la población en España se declara partidaria de la pena de muerte.

P.- O de no pagar impuestos.

R.- Exacto. Pues lo siento, pero aunque defiendo la mano dura en materia de seguridad, jamás apoyaría la pena de muerte. ¿Qué pasa con esto? Que es un problema estructural también para el PP catalán. Si nuestro proyecto tuviera que basarse exclusivamente en lo que dicen las encuestas en Cataluña, tendríamos que bajar la persiana. No existiríamos, porque todo el mundo es sociata o convergente. Entonces, ¿para qué estás tú? Justamente por eso, tienes que defender tus ideas.

P.- Hay una preocupación que yo percibo en la sociedad catalana: se está radicalizando a un ritmo más acelerado que el resto de España. Pienso en el auge de Vox, que hoy, según las encuestas, está a la par del PP, o en la xenofobia abierta y creciente de alguien como Orriols y Aliança Catalana. Y al mismo tiempo, ha desaparecido el discurso moderado del nacionalismo. ¿Cuál es tu lectura sociológica de esta situación? ¿Por qué está tan fragmentada la sociedad? ¿Y qué papel quieres jugar ahí?

R.- Lo primero es que, aunque Cataluña lleva más de una década en profunda decadencia, sigue siendo la sociedad española donde los fenómenos políticos llegan antes. Por ejemplo, cuando en España el bipartidismo era casi perfecto, en Cataluña ya había seis o siete partidos en el Parlament. En 2010, Plataforma per Catalunya –los antecesores de Orriols– estuvo a una décima de entrar en el Parlament y ganó en municipios importantes como El Vendrell o Vic, con cinco o seis concejales. En ese momento, ese tipo de partidos ni existían en el resto de España. Hoy Cataluña tiene dos partidos de ese espectro del nacional-populismo: Vox y Aliança Catalana, cada uno con su propia identidad nacional.

P.- Que pueden sumar el 30% del electorado.

R.- Efectivamente. Hoy escribía un tuit –la frase evidentemente no es mía– que decía: «En tiempos de tribulación, no hacer mudanza». Pues bien, defender la democracia liberal en Cataluña es algo que ahora mismo no hace nadie. Pasar de la CUP, del pensamiento woke y todo ese entorno, al nacional-populismo –ya sea españolista o independentista– es un camino que yo no comparto.

Creo que en Cataluña debe haber una formación política de centroderecha liberal y europeísta, que afortunadamente ha recuperado un espacio político considerable. No mayoritario, pero sí relevante, y que puede seguir creciendo poco a poco. Una de las pocas buenas noticias en Cataluña últimamente es que, aunque es verdad que Aliança y Vox suben, nosotros no bajamos. Nos mantenemos e incluso, en algunas encuestas, crecemos ligeramente. Pero bueno, dejémoslo en que estamos donde estábamos. Y eso, en un lugar donde el PP estuvo a punto de desaparecer hace apenas tres años, indica que el espacio político existe. No quiero imitar a nadie ni caer en populismos, especialmente en el tema de inmigración. Ni «papeles para todos» ni «todos expulsados». Lo siento, pero no creo en eso. Y me da igual que haya mucha gente receptiva ahora mismo a ese tipo de mensajes. Yo no me dedico a la política para que me digan cada mañana en un argumentario lo que tengo que pensar, y que al día siguiente me digan lo contrario porque la encuesta cambió. Tengo unas ideas, unos principios y unas convicciones. Intento defenderlos lo mejor que puedo, pero no me muevo de ahí. Porque creo firmemente que la ideología de centroderecha liberal y europeísta –la de los padres fundadores de Europa– es la que más progreso ha traído al continente. Y con muchísima diferencia.

P.- Hay una paradoja que a veces no se entiende desde fuera de Cataluña –lo mencionabas al inicio de la conversación– y es que las élites políticas, económicas, mediáticas, etc., son nacionalistas, mientras que los constitucionalistas, en general, pertenecen a los estratos medios o bajos de la sociedad. En ese sentido, me parece especialmente grave la traición de la izquierda al pacto constitucional, y que haya comprado el discurso del nacionalismo, cuando en realidad este sostiene una especie de élite. ¿Cómo explicarías esa distorsión del eje izquierda-derecha tradicional que se da en Cataluña?

R.- La primera es que la decisión del Partido Socialista de traicionar incluso su propio pensamiento –supuestamente socialdemócrata, de izquierdas, igualitarista, etc.– es una decisión plenamente consciente. El objetivo, como decía hace un momento, es una estrategia que arranca a principios de siglo y que tiene su instrumento en Cataluña: el pacto del Tinell. Lo esencial era establecer un cordón sanitario al Partido Popular para evitar la alternancia política en España.

«Al Partido Popular, en cambio, se le reprocha históricamente una dejación de responsabilidades frente al expansionismo nacionalista»

P.- Aterrados del éxito de Aznar.

R.- Exacto. Y si eso implica pactar con el nacional-populismo identitario de extrema derecha, lo hacen sin más, sin pestañear. Eso, por un lado, es la traición. La segunda parte es que, efectivamente, las élites económicas liberales en Cataluña –que en su momento habían apoyado a Pujol– deciden actuar como bomberos pirómanos: echan gasolina al fuego del procés y luego vienen a pedirle a España que les resuelva el problema.

P.- Después de mover la sede por corporativismo.

R.- Exactamente. Pero no solo eso: después de encender el fuego, no solo piden que se lo apagues desde fuera, sino que además quieren cobrar por ello.

P.- No está mal la estrategia, ¿no?

R.- Dios dijo hermanos, pero no primos. Tontos no son, porque encima les pagan. Cuando hablo de las élites, me refiero a que no solo son económicas. Hay élites intelectuales, académicas, incluso culturales y musicales en Cataluña que estuvieron en el embrión del nacimiento de Ciudadanos y que impulsaron ese proyecto. Yo creo que el Partido Popular debería acercarse más a esa gente y dejar de obsesionarse con quienes no nos van a apoyar nunca. Repito: nunca.

Cuando lleguemos a La Moncloa, intentarán exprimirnos, como han hecho siempre. Es su modus operandi desde hace 50 años. Pero no nos van a ayudar a llegar. Y en cambio, los otros, esas élites culturales, académicas, etcétera –yo lo noto mucho porque hablo frecuentemente con ellos– están sobre todo obsesionados con una cosa: que en Cataluña se respeten los derechos civiles de los no nacionalistas, que no haya catalanes de primera y de segunda.Y ahí es donde vienen los reproches más duros al Partido Socialista, mucho más intensos, porque se le considera directamente cómplice –cuando no impulsor– de esa discriminación. Al Partido Popular, en cambio, se le reprocha históricamente una dejación de responsabilidades frente al expansionismo nacionalista y frente a la vulneración de derechos de muchos catalanes.

P.- Por eso, en el libro haces toda una serie de propuestas para apoyar el constitucionalismo efectivo dentro de Cataluña.

R.- Efectivamente.

P.- Que van desde, por ejemplo, subvenciones directas a la creación en español. ¿Por qué no nos enumeras algunas?

R.- El principio esencial sobre el que construyo estas propuestas –y es algo que me obsesiona desde hace muchísimo tiempo– es muy simple: en Cataluña, ser separatista es un chollo y ser constitucionalista es una ruina. Si eres separatista, tienes al Gobierno de la Generalitat a tu favor.

P.- Y al sistema mediático.

R.- Todos los medios de comunicación a tu favor, todas las subvenciones, todas las grandes entidades catalanas respaldándote… Y, encima, desde Madrid, aún te hacen la pelota, a ver si consiguen seducirte.

P.- Ese es tu gran coraje adicional.

R.- Es que, si eres constitucionalista, no solo te desprecian en tu propia tierra y te tratan como un paria, sino que tampoco tienes ningún tipo de apoyo económico. No tienes absolutamente nada. Y, encima, en las élites madrileñas te miran con recelo, preguntándose: «¿Por qué no ganamos en Cataluña?». Hombre, pues precisamente porque os dedicáis a apoyar al otro. Es así de claro. De hecho, ese es uno de los grandes asuntos del libro. Hay muchos en solo 200 páginas, pero este tenía que decirlo o reventaba. Porque no puedes decir: «Yo os diseño la estrategia desde aquí. Si sale bien, es gracias a mi proverbial genialidad. Y si sale mal, te vas tú a tu casa».

P.- Esa es la paradoja que señalas varias veces en el libro entre el modelo de Alejo y el de Piqué. Alejo Vidal-Quadras, al que tacharon de radical y lo apartaron por firme frente al nacionalismo. Y Josep Piqué, al que eligieron por moderado, dialogante, y también lo acabaron quitando por eso mismo.

R.- Sí, es una forma de ver que nunca hay manera de consolidar una verdadera autonomía, que en el fondo es lo que el PP catalán necesita. Y uso el ejemplo de dos personas a las que, sin falsa modestia, considero mucho más brillantes que yo. Con proyectos políticos distintos, pero que triunfaron en todas las responsabilidades que asumieron –en lo académico, empresarial y político–, salvo en una: la presidencia del PP catalán. Salieron de ahí como el rosario de la aurora.

Se les pone para que desarrollen un proyecto, y justo cuando ese proyecto empieza a consolidarse, los echan porque la política nacional así lo impone. Entonces se cambia el rumbo, se impone un enfoque radicalmente distinto. Y cuando ese nuevo proyecto parece asomar la cabeza… pum, lo vuelven a desmantelar. A veces, esos círculos viciosos hay que romperlos. Y reconozco que al escribir este libro asumí un riesgo enorme. De hecho, las primeras personas que lo leyeron me dijeron: «Alejandro, vas a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio».

P.- Publicaste el libro justo antes del Congreso. Entonces parecía que tenía dedicatoria.

R.- Bueno, no, no lo es. Vuelvo a repetir: no hay referencias ad hominem. A nadie. Hablo más de los años 90 y de hace 20 años que de la actualidad. Sobre todo, lo que planteo es esto: si repetimos lo mismo una vez más, luego no nos quejemos de que las cosas no salen. Porque la gente no es tonta, y percibe claramente que todas las decisiones sobre Cataluña o el País Vasco se toman desde fuera. Pues bueno, luego no te quejes.

P.- ¿Por qué pervive el discurso nacionalista, si la historia del siglo XX es la historia de los horrores que provocó el nacionalismo? La Primera y la Segunda Guerra Mundial son el resultado de impulsos nacionalistas enfrentados. Hoy lo vemos también con el celo expansionista de Putin, o con lo que ocurrió en los Balcanes. Hay demasiados ejemplos de que el nacionalismo, casi por definición, conduce a la exclusión del otro. ¿Por qué sigue teniendo legitimidad? ¿Por qué en Cataluña parece necesario ser nacionalista para sobrevivir? ¿Por qué goza de ese beneficio de la duda permanente? ¿Y por qué no se ha logrado desacreditarlo, desmontar su raíz, que en el fondo es xenófoba?

R.- La primera de esas afirmaciones es rigurosamente cierta, y lo comparto plenamente. La Unión Europea nace precisamente como el proyecto de la derrota del nacionalismo. Así de sencillo. La idea es que, para que nos entendamos: uno, la lengua no determina la nación; y dos, pueden convivir distintas identidades y lenguas en un mismo Estado sin que eso implique conflicto.

P.- Ya sabemos quién no pensaba eso exactamente.

R.- Claro. Si crees que Alemania es donde se habla alemán, entonces consideras que Alsacia y Lorena son tuyas, que Austria es tuya, que medio Polonia es tuya, que el sur de Dinamarca es tuyo, y que media Chequia también lo es. Esa concepción es, precisamente, lo que la Unión Europea vino a superar: la derrota del nacionalismo. Y, en cierto modo, la España de las autonomías –con el reconocimiento de lenguas cooficiales en Galicia, el País Vasco y Cataluña– también expresa esa idea: España no es uniforme y puede tener varias lenguas, distintas identidades, etcétera.

Yo creo que la clave de por qué en el resto de Europa, al menos durante 40 o 50 años, el nacionalismo quedó neutralizado, es porque allí el fascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en España sobrevivió un régimen fascista, y eso generó una distorsión. Y entonces, de manera completamente errónea y sin advertir las amenazas que había detrás, se acaba considerando que todo el mundo que iba en contra del franquismo, aunque lo hiciera con ideas casi tan nacionalistas como las del propio Franco –aunque fueran desde otra identidad nacional–, eran por definición modernas y debían ser integradas en su espacio político.

«Esa es la modernidad. Caerle bien a Aitor Esteban, para que nos entendamos, mola»

P.- El antifranquismo es un elemento de legitimidad del nacionalismo periférico. ¿Cuáles serían otros? Porque me parece una idea que tiene tal vigencia y tal fuerza que no solo puede estar anclada en eso, ¿no?

R.- Pues mira, yo estoy absolutamente convencido de que la razón es esa. Para mí, viene de ahí, porque –como lo explico muchas veces– no hay anticatalanismo en las élites madrileñas. Es al revés: hay un fervoroso deseo de ser engañados por algún astuto nacionalista durante 40 años. Llega al punto de que se creen modernos por darle a Jordi Pujol el premio al Español del Año. Creían, y algunos siguen con esos esquemas, que llevarse bien con el PNV, que es un partido, por cierto, que tiene un órgano de dirección llamado el Euskadi Buru Batzar, que nadie sabe cuándo se reúne, que nadie sabe quién lo compone, y que, por lo que yo he leído –no sé si es cierto o no– no incorporaba mujeres hasta hace poco. Es decir, la cosa menos democrática del mundo. Y eso es lo moderno.

P.- Y que no se han desligado de la ideología de Sabino Arana.

R.- Esa es la modernidad. Caerle bien a Aitor Esteban, para que nos entendamos, mola. Si tú quieres molar, le tienes que caer bien a Aitor Esteban o, en su momento, a quien fuera: Duran i Lleida.

P.- Hay otro elemento que me llama la atención, que quizá no nos respondamos porque sea difícil. Y es que, claro, el nacionalismo catalán es un nacionalismo básicamente lingüístico. Si la lengua es el motor de la identidad y el que regula todas las aspiraciones, al mismo tiempo hay un orgullo enorme por esa lengua: se dice que es la 7.ª u 8.ª lengua en la Unión Europea, se suman los hablantes de Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andorra, etc., y te dan una cifra de diez o doce millones. Y al mismo tiempo, hay una enorme inseguridad y un sentimiento de minusvalía frente a la vigencia del español: sus 600 millones de hablantes, su importancia económica, su condición de lengua materna de la mitad de los catalanes. ¿Cómo explicas ese aire de superioridad que, probablemente, enmascara un sentimiento de inferioridad?

R.- Bueno, esto se lo dije una vez a Quim Torra, que además de llamarnos colonos, disfrutaba insinuando que todos los españoles éramos prácticamente como los protagonistas de Los santos inocentes: un país de caciques analfabetos, que vivíamos mentalmente en el siglo XIX y que solo entendíamos el uso de la fuerza para imponer las cosas, poco menos que alérgicos a la cultura y a todo lo que no fuera autoritarismo. Y un día le acabé diciendo: «Señor Quim Torra, vamos a ver, si los españoles somos tan burros y tan incultos, y usted tan maravilloso, ¿cómo explica que un idiota como yo, según usted, le tenga colonizado a usted, que es una auténtica lumbrera?». Normalmente, en cualquier nacionalismo siempre hay una mezcla de complejo de superioridad y, al mismo tiempo, de inferioridad.

P.- Pero en la lengua es muy claro.

R.- Porque, por un lado, efectivamente es maravilloso. En comparación con otras lenguas minoritarias europeas, la producción literaria en catalán, tanto histórica como contemporánea, es probablemente la más notable de todas.

P.- Sin duda, y tiene clásicos universales.

R.- Efectivamente, es algo extraordinario. Mil años de continuidad literaria es algo excepcional. El problema es que no tendría por qué estar en competencia. Pero ellos entienden que solo puede quedar uno, como en la película de Los Inmortales. Es una visión completamente falsa. Porque ya no se trata solo de querer que hables en catalán, sino de exigirte que no hables en español.

Esto lo veo constantemente en redes sociales. Muchas veces, cuando vuelvo de Tarragona a Barcelona –que aprovecho para leer los mensajes que me envían– veo comentarios así. Y normalmente, cuando intervengo en el Parlament, hablo en la lengua que me da la gana. Solo faltaría. Soy un hombre libre, ¿no? Pero sí que es cierto, y se lo digo: les molesta. Les digo, mira, cuando intervengo en una temática que me interesa mucho y quiero que en el resto de España también entiendan lo que digo, no solo en Cataluña, por supuesto que lo hago en español. Solo faltaría.

Y cuando tengo muy claro que la persona con la que hablo, o entre nosotros, el uso habitual es el catalán, también lo uso. Yo tengo muchos amigos con los que hablo en catalán. Yo con mi suegro hablo en catalán más que en español, por poner un ejemplo. Bueno, pues no les basta con eso. Te exigen que no quieren escuchar el español en el Parlament de Catalunya. Con esa visión, lo que vas a acabar provocando es que muchísima gente le acabe cogiendo manía al catalán e identifique esa lengua con una sola ideología. Y cuando te dicen: «¿Por qué ahora habláis en español?», yo contesto: «Escucha, ¿cómo que por qué hablo en español?».

P.- Se está viendo en los índices de uso cotidiano del catalán, que se percibe como el instrumento del poder: la escuela, el gobierno, los medios oficiales. Y la gente, ante eso, se refugia en lo que ve como más rebelde, que es el español.

R.- Pero hay algo que demuestra que, en el fondo, no es amor al catalán, sino una obsesión por el Estado catalán. Son temas distintos. Y yo tengo clarísimo que las lenguas, como dicen los expertos, todas desaparecen tarde o temprano.

P.- Todas las lenguas evolucionan, cambian y mueren.

R.- Pues acabará pasando lo mismo con el español y con el catalán. Ahora, cuándo ocurrirá, no lo sé. ¿Cómo se comunicarán los seres humanos dentro de 500 años? No lo sé. Hay una película de Denis Villeneuve llamada La llegada, que habla precisamente de cómo podrían comunicarse los seres humanos, incluso usando el lenguaje a través del tiempo. Es como una especie de evolución de los emoticonos, una historia que no explico bien. Siempre recomiendo esa película, es maravillosa.

Y dices, bueno, ¿cómo se comunicarán los seres humanos dentro de 500 años con el cambio tecnológico tan brutal que estamos viviendo? Vete a saber. Entonces, no te obsesiones con la desaparición del catalán o del español. Disfruta de tu vida, hombre, no seas amargado. Si amas tu lengua, úsala y disfrútala. Consume productos culturales en la lengua que te dé la gana y deja en paz a la gente. Yo, básicamente, lo veo así.

P.- Eso también se traiciona una historia propia de la cultura en español en Cataluña, que además tiene muchos siglos y figuras destacadas, especialmente en la literatura. Estarías renunciando a Enrique Vila-Matas, que es un genio de la creación.

R.- O a Eduardo Mendoza.

P.- O Juan Marsé.

R.- O la mitad de la obra de Josep Pla, por ejemplo. Es absurdo. Esta polémica se dio respecto a que la representación de Cataluña tenía que ir a la Feria de Frankfurt solo en catalán. Es destruir la mitad de tu cultura.

«Que la «edad dorada» se considere antes de que llegaran los murcianos te da una idea del calado y del componente absolutamente xenófobo»

P.- Además nadie está disputando tu dominio del catalán, porque ya eres hegemónico.

R.- Efectivamente. Entonces se demuestra que no es tanto una obsesión por el uso social de la lengua, sino la percepción que tienen. Porque a veces se les escapa: «Solo seremos un Estado cuando aquí solo se hable en catalán». Es un disparate. Esa era la visión que tenía Quim Torra, que, como decía al principio, es de los pocos políticos antes de la llegada de Orriols, que tiene una visión etnicista del catalanismo y que además parte de una nostalgia de lo no vivido. Él se refiere siempre a una supuesta época idílica en los años 20 en Cataluña, cuando había un porcentaje enorme de catalanes que hablaban en español y muchísimas calles rotuladas en español, Esto viene de muy atrás. No se lo inventó Franco.

P.- La idea de un mundo idílico en el pasado, una edad dorada, está presente en todos los populismos y es la aspiración a volver a ella.

R.- Pero que la «edad dorada» se considere antes de que llegaran los murcianos te da una idea del calado y del componente absolutamente xenófobo. Es decir, la edad dorada es cuando solo había catalanoparlantes, éramos apenas 600.000 catalanes aquí, no había venido nadie a Barcelona. Entonces, para volver a ser esa Cataluña idílica, hay que ser solo catalanoparlantes y echar de aquí a todos los que no lo son.

P.- Que en el caso de Barcelona al menos es mentira porque la presencia de españoles tiene cinco o seis siglos. ¿Por qué no lo defines para el oyente de ‘Contrapuntos’ tres términos que se usan como descalificativos en Cataluña, que son como tres gradaciones del desprecio? ¿Quiénes son los ñordos?

R.- Los ñordos son todos los que nos sentimos españoles.

P.-¿Quiénes son los charnegos?

R.- Un charnego sería yo, que soy el hijo de unos asturianos, pero que ya nació en Cataluña.

P.- Y que no compra el modelo nacionalista.

R.- Evidentemente.

P.- ¿Y un botifler?

R.- Sería el catalán, como dicen hoy de socarrel, el de muchas generaciones, pero que manifiesta también que se siente español. Ese es el peor para ellos. Porque claro, yo, hijo de asturianos, aunque haya nacido en Tarragona, me identifique nacionalmente también como español, soy un charnego. Eso aún lo pueden tolerar. Pero los que odian más son aquellos que tienen 800 apellidos catalanes y también se manifiestan como españoles.

P.- Alejandro, a todos los invitados a Contrapuntos les pido que recomienden un libro a la audiencia.

R.- Seguro que lo han citado en otra ocasión, porque es un clásico y a veces se convierte en un tópico. Pero como no deja de ser la autobiografía centrada sobre todo en cómo veía un mundo que funcionaba y se desmoronó para convertirse en lo que acabó siendo el nazismo voy a recomendar El mundo de ayer, de Stefan Zweig.

P.- No lo han recomendado, así que nos quedamos con esa nostalgia de un mundo sin pasaporte, sin fronteras, multilingüe, abierto a la ciudadanía, que es lo que defendía Stefan Zweig.