Crímenes imposibles: El hijo de Sam, el cartero ‘zampabollos’ al que un perro ordenó asesinar a las novias de América

Rubias platino, perros que hablan y un revólver del calibre 44. En esta nueva entrega de Crímenes Imposibles: El Hijo de Sam.

Se llamaba Harvey, el perro, no el criminal. Y su dueño se llamaba Sam. Pero él, el otro, era David Berkowitz, un trabajador de correos con cara de querubín que en un caluroso verano de 1977 convirtió Fiebre del sábado noche en una epidemia de crímenes y notas de mal gusto enviadas a la Policía y firmadas como “El hijo de Sam”. Así empieza la historia de uno de los psicópatas más conocidos de Nueva York que pasó de mercachifle del diablo a apóstol del Señor, y de un montón de mujeres que esquivaron la muerte tiñéndose de rubio platino.

Mediados de julio en Nueva York. Studio 54 era la meca del desenfreno disco y no había chico que no quisiera ser Tony Manero. Jolgorio en las calles, un verano de lo más caluroso con miles de adolescentes llenando las pistas de baile, cuando la ciudad que nunca duerme tuvo que hacerlo obligatoriamente por un gran apagón. Con los aeropuertos cerrados y las alarmas de casas, bancos y tiendas fuera de juego, estalló una espiral de atracos tras años de crisis económicas y largas colas de desempleados. Saltaron chispas, literalmente; hasta mil pequeños incendios provocados encendieron la cálida noche neoyorquina y la violencia se disparó. Todo eso sucedió aquel verano de 1977, sí. Y también fue el verano de Sam.

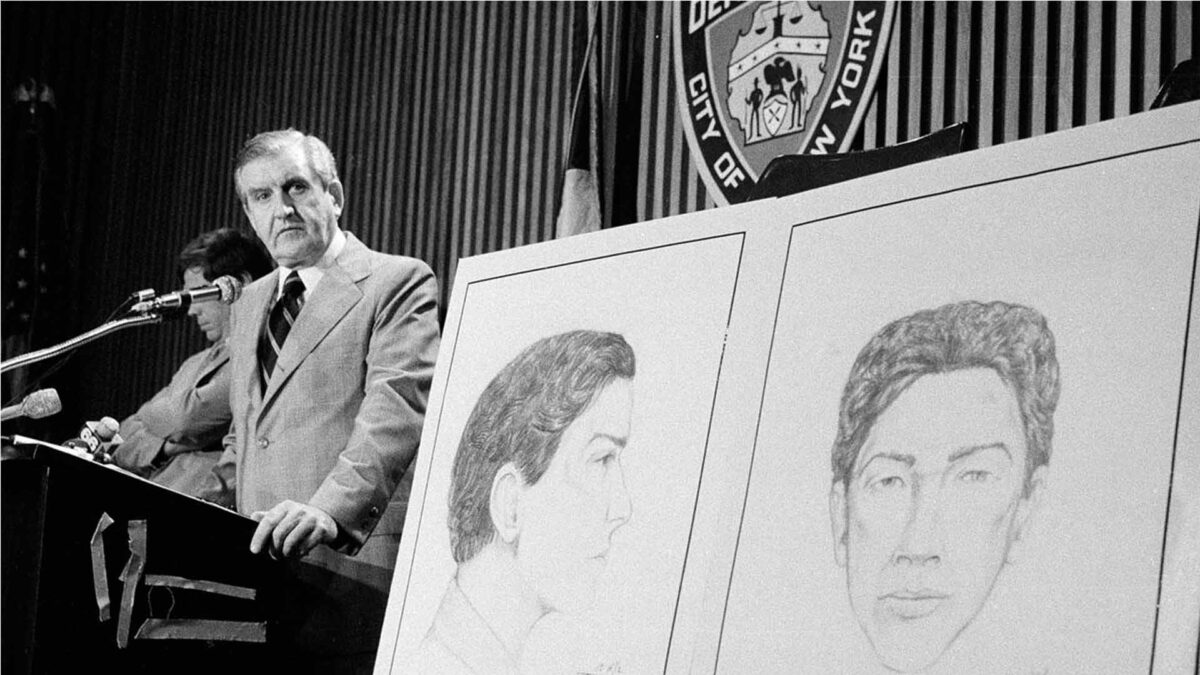

La Policía andaba tras su pista desde hacía un año, cuando aparecieron las primeras víctimas. Siempre fuera de Manhattan, en barrios como Queens, en Brooklyn o en el Bronx; eran en su mayoría chicas solas o con pareja que caminaban tranquilamente hacia sus casas o estaban charlando o besándose con sus novios en el interior de sus coches. Todas morenas y de cabello largo. Todas mujeres de clase media. “Buenas chicas”, habría dicho Sam. Seis cadáveres jóvenes –la más joven había cumplido los 16- y nueve personas más gravemente malheridas por un revolver del calibre 44 disparado a bocajarro. Y ya entonces habían empezado a circular aquellas cartas, aquellas notas sangrientas.

“Amo cazar –escribió “Sam” al capitán de la policía, Joseph Borrelli-. Doy vueltas por las calles en busca de deliciosa carne. Debo ser el agua que beban. Vivo para la caza, mi vida. Sangre para papá”.

Conforme la prensa se hizo eco de las misivas y la policía alertó a los ciudadanos de que no debían deambular por las calles a ciertas horas –una empresa difícil, molesta. Pocos eran quienes tenían aire acondicionado y todo el mundo prefería salir-, los despreocupados vecinos empezaron a sentirse tan inseguros como acalorados, motivo por el cual las peluquerías no daban abasto de tantas chicas que acudía a que les cortasen la melena y la tiñeran de rubio porque habían leído que Sam solo mataba a morenas. Desde luego, la cobertura mediática del caso no ayudó; ciertos tabloides hicieron su agosto -nunca mejor dicho- a costa de la oleada de crímenes:

“Nadie está a salvo del Hijo de Sam”, titulaba en portada el Daily News.

Los reporteros también llegaron a recibir cartas del propio Sam en donde se les pedía que dejaran de centrarse en él, pero que no olvidasen a las víctimas: “La sed de Sam no le permitirá detenerse hasta que no esté completamente saciado de sangre”, decía.

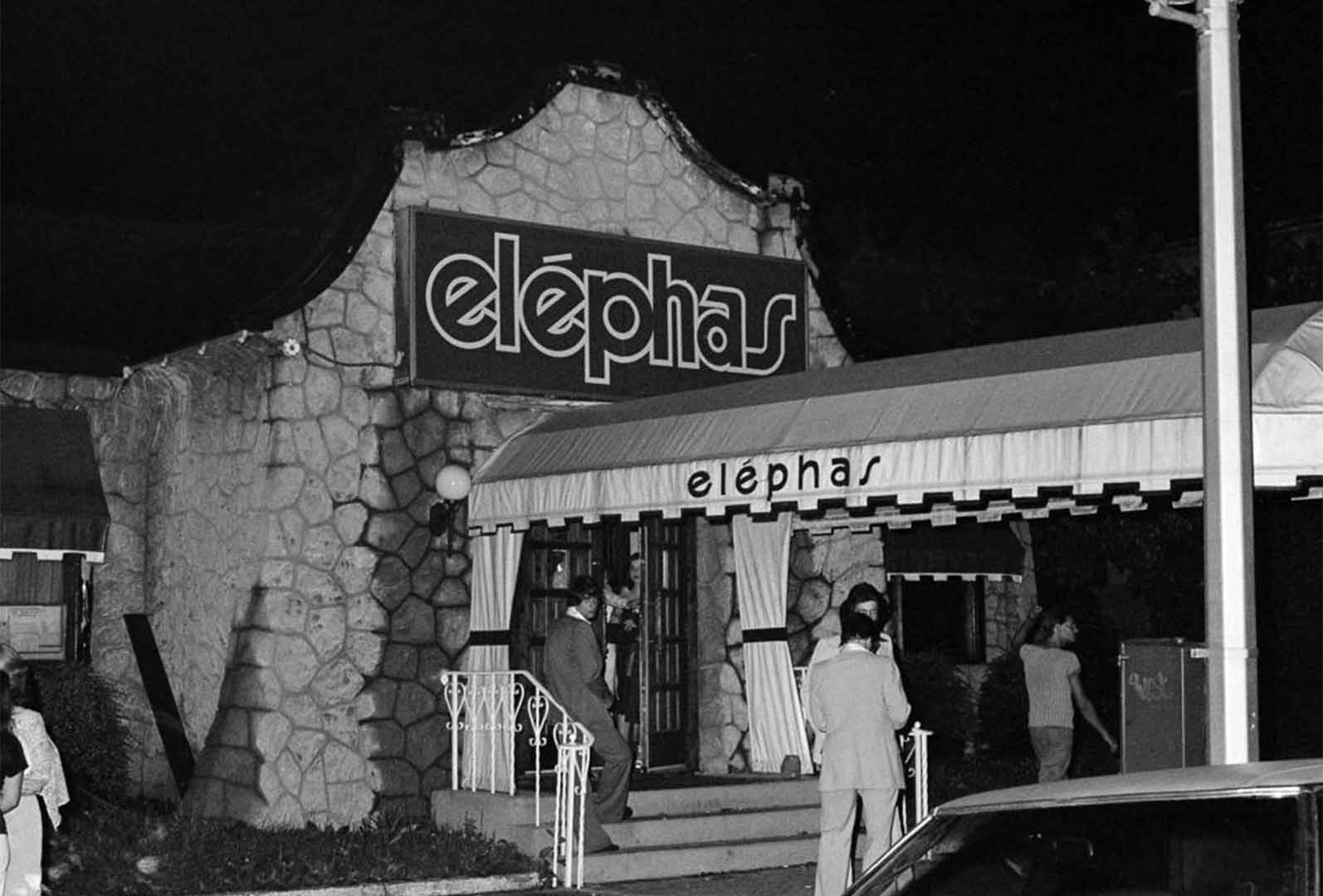

El criminal pretendía dar un golpe maestro, a eso se refería con “estar saciado”. Iba a entrar con su revolver en un conocido nightclub y disparar a cuantas bellas muchachas viera bailar en la pista igual que si estuviera en una atracción de feria. Por fortuna, un error de lo más tonto y una observadora señora con un perro llamado Snowball evitaron la tragedia en ciernes la noche que el asesino de correos cometió su último crimen.

Una multa de tráfico, ¿en serio?

La mujer había sacado a su perro a dar un paseo de madrugada cuando, de repente, se cruzó con un tipo que “caminaba de forma muy extraña, como un gato”, eso le contó al Time Magazine. El tipo la miró directamente a la cara, llevaba algo pesado bajo la manga porque tenía el brazo muy rígido, recordó. Y al rato oyó los disparos seguidos de un bocinazo. Más tarde le relataría a la policía que le pareció haber visto también a unos agentes multando a un coche de color crema aparcado junto a una salida de incendios que solo estaba a una manzana de donde se produjo el crimen, así que los detectives repasaron los registros de infracciones de esa noche en los alrededores de Brooklyn y descubrieron que el coche crema en cuestión pertenecía a un joven de 24 años, un trabajador de correos natural del Bronx: David Berkowitz.

La situación se volvió surrealista cuando una pareja de la policía encontró el coche un 10 de agosto aparcado delante de su domicilio y en el asiento del copiloto vieron un macuto con sus señas bordadas del que sobresalía el cañón de un arma. ¡A la vista de todos! Tan despreocupadamente como si se creyese un intocable, protegido por la mano del demonio de quien, como luego confesaría, recibía órdenes. Y entonces Berkowitz salió del edificio y justo en el momento en que los agentes procedían a su arresto, exclamó:

– ¡Ya me tenéis!

– ¿A quién tenemos? –preguntó el detective.

– Al Hijo de Sam.

¿Había dejado adrede el arma en el asiento para que lo detuviera? ¿Cómo pudo equivocarse de una forma tan estúpida un hombre que había estado un año dando esquinazo a la policía, el mayor asesino en serio o uno de los mayores de la historia de Nueva York? En unas libretas recuperadas de su casa, la policía también encontró notas donde se jactaba de haber provocado algunos de los incendios que asolaron la ciudad durante aquel apagón del verano de 1977.

Los diarios de la mañana salieron con la cara de mejillas sonrosadas de un muchacho del Bronx en portada. Nadie daba crédito, resultaba fascinante y aterrador que un chico tan normal, que podría haber pasado por el mejor amigo pagafantas de una joven guapa y de clase media, fuese el sanguinario Hijo de Sam.

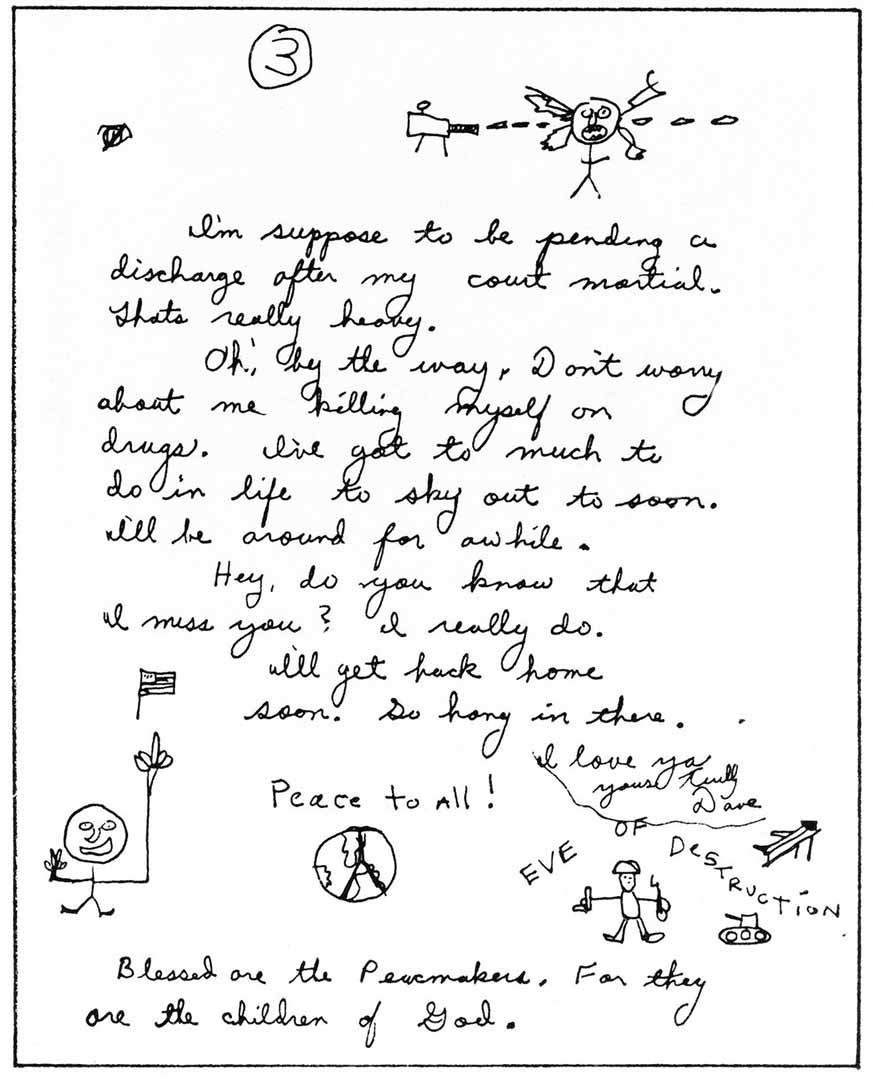

Luego, en conversaciones con la policía y los abogados, David explicaría con toda suerte de detalles cómo el diablo le hablaba a través de Harvey, el perro de su vecino Sam, pidiéndole que apagará su sed con sangre de bellas mujeres. Expertos de todo el país especularían sobre su salud mental y aquello que debió espolearlo para cometer los asesinatos: se dijo, por ejemplo, que David había averiguado que su madre biológica lo abandonó, que escribía cartas a su padre en donde le decía que los otros jóvenes se burlaban de él y lo pisoteaban y despreciaban, especialmente las chicas. También se tomó testimonio a compañeros del ejército, donde había estado alistado tres años, que aseguraron que Berkowitz profesaba una rabia brutal hacia las mujeres.

Han pasado más de cuarenta años desde que David Berkowitz, el Hijo de Sam, fue arrestado en aquel convulso verano del 77. Penará el resto de su vida por cada una de sus víctimas, considerado un enfermo mental. El demonio ya no le habla ni a través de las cucarachas ni del panel de la ruleta de la fortuna, sino que lo hace, clama, ¡Dios! Afirma haber encontrado a Jesucristo y acabado con sus demonios. Asegura no ser el mismo hombre que cometió los crímenes, ¡un ser detestable!, ¡un demonio! ¿Y sabes lo más curioso? Hay quien hoy lo considera “un apóstol del Señor”.