«Navegando la decadencia». Escritores seducidos por el fascismo

Riccardo Cuppini | Flickr bajo Licencia CC BY-NC-ND 2.0

Walt Whitman escribió: «cada momento de luz y oscuridad es un milagro», pero no todos estarían de acuerdo.

Hay oscuros susurros que empañan los baños de luz que uno se esfuerza en prodigarse, o luces que, por muy intensamente que brillen, no alcanzan a domesticar sus sombras. Algo así debieron pensar nuestros escritores protagonistas. Genios de la pluma, artistas del estilo y la fe en la emancipación de la creación, a los que se ha cosido, muchas veces como comentario previo a la excelencia de su arte, el difamatorio parche de haber sido seducidos por el fascismo.

Escritores como Céline, D’Annunzio, Hamsun, Camilo José Cela, Günter Grass, César González-Ruano, Eugene Ionesco o Cioran, contando con algunos, aunque escasos, ejemplos de mujeres; se codearon emocional y racionalmente con el fascismo italiano, el nacional catolicismo español y el picante nacional socialismo alemán. En sus obras encontramos sutiles aguijonazos ideológicos, cuando estos no son un hachazo directo. No obstante, su forma de abordarlo dista enormemente del garrulismo despertado en los infralectuales de hoy, viéndose sus comentarios calzados por una elegancia y maestría estéticas que ya desearían los herederos posmodernos, ciudadanos amamantados por un sentimiento de demócratas arrepentidos, de esta ideología.

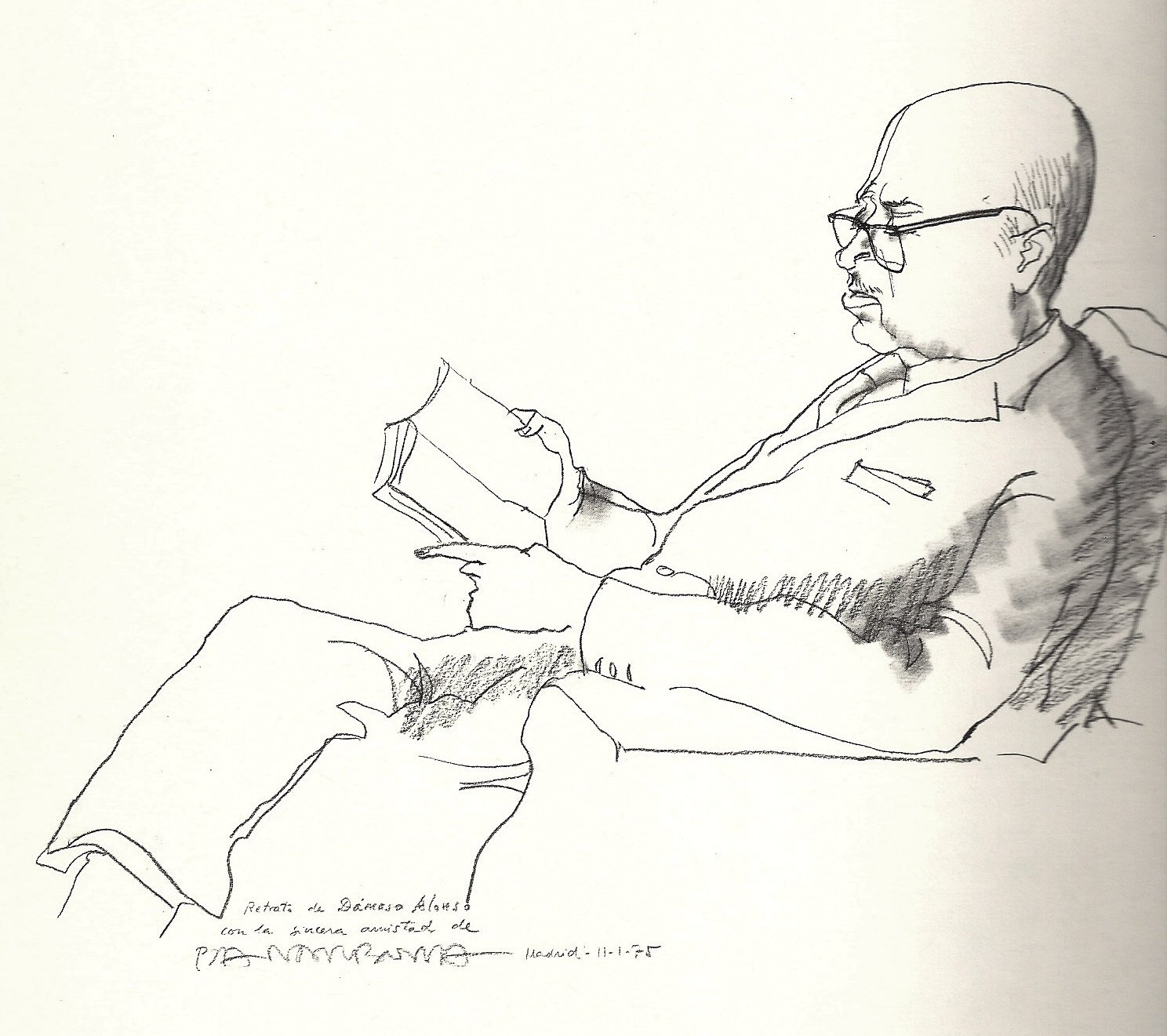

Quién conozca un poco la obra de estos autores sabrá de antemano que su prosa nunca vino muy adiestrada por la positividad, por el happy flower intelectual, sino más bien al contrario. Casi todos ellos cuentan con una programación moral redactada bajo firmes ataques contra el ser humano. Alegatos gemelos a las aseveraciones de Dámaso Alonso sobre su Hijos de la Ira, cuando aseguró que escribió aquellos desgarradores versos: «Lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre». Pues bien, cualquiera de ellos no padeció sentimientos menos revulsivos, y si Damasito le preguntaba a Dios, «¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?», la mayoría de estos portentosos vuelapluma sintieron un ligero, o en ocasiones desaforado, afecto a dar respuesta a esa pregunta encomendándose a los cantamañanas más beligerantes y cenizos del momento. Ahí tenemos a Cioran diciendo: «Para usted que ya no la tiene, la libertad es todo. Para nosotros que sí, es meramente una ilusión», o Céline, soltando perlas como: «Hitler no ha dicho nada contra los bretones o los flamencos. Nada de nada. Sólo se ha referido a los judíos, porque no le gustan los judíos. A mí tampoco». Bueno, haciendo de abogado del diablo, cabría decir que tal vez de ese nihilismo provocador que compartían ambos, inocentes al desastre que se sucedería, emanó esa pestilencia rancia de la compraventa de sus congéneres menos arios que ellos, quienes, aunque se vestían un lucido traje de cabrones, en el fondo no lo eran tanto, o al menos lejos del papel.

Sin embargo, estaremos de acuerdo en que el veneno, per se, puede ser inocuo o beneficioso, y que es la dosis aquello que lo torna en un calibre letal. Céline o Cioran, podrían haber cerrado el pico y haberse dedicado a hacer calceta con hilos blancos en forma de esvástica, pero al igual que Knut Hamsun, caballero de brillante bravuconería dopada de testosterona, autentico belieber de Vidkun Quisling (líder del partido nazi noruego), quien dijo de Hitler que era un: «Luchador por la humanidad y el derecho para todas las naciones». O D’Annunzio, el primer Duce, quien no se cortó un pelito de su dalidiano bigote de marqués amariconado en invadir la ciudad adriática de Fiume, e instalar allí una suerte de régimen pre-fascista (aunque provisto como Dios manda de fornicio y cocaína a tutiplén), que años más tarde haría tilín e inspiraría a Mussolini.

«Tanto D’Annunzio, como Hamsun, quedaron en sus vidas lejos, a años coronavirus de distancia, de arrepentirse si quiera mínimamente de sus deseos malditos».

Bien visto, los dos ejemplos anteriores tal vez sean los más descorazonadores. Tanto D’Annunzio, como Hamsun, quedaron en sus vidas lejos, a años coronavirus de distancia, de arrepentirse si quiera mínimamente de sus deseos malditos.

No tanto así lo hizo Ionesco, otro rumano como Cioran, quien, al igual que su compadre filósofo, terminó arrepentido de sus emocionantes panegíricos alabando a Salazar (para quien no lo sepa, se repartió con Franco la península ocupándose de Portugal y, de no ser por un piñazo en la bañera que lo desligó del cargo, también la habría gobernado hasta espicharla en la cama), o de sus flirteos con las redes ocultistas europeas de antisemitas. Pero bueno, oye, que Ionesco escribió El rinoceronte en 1959, una oda de teatro absurdo al antitotalitarismo, y santas pascuas, como vestirle una bolsa de papel a una botella de whisky para poder seguir privando por la calle.

El caso es que, tampoco otros como Günter Grass se quedaron fuera del pastel nazi. De hecho, Gunter no se conformó en darle un repasito con el dedo al glaseado, sino que, hambriento como muchos jóvenes de los años treinta, decidió zambullirse de lleno hasta hartarse de azúcar. Tiempo después, en el siglo veintiuno, el escritor decidió resolver la diabetes de aquellos años, en los que participó de las Juventudes Hitlerianas, y hasta de las SS, inyectándose una buena dosis de insulina en forma de autobiografía. Su arrepentimiento es palpable, carente de la esterilidad con la que otros han aceptado sus viejos errores, y no sin cierto victimismo acepta que: «Creer en Hitler no cansaba, era facilísimo», para rematar con un clásico: «Yo fui seducido, pero ahora mismo no puedo entender cómo fuimos tan estúpidos cuando todo apuntaba en contra»… a toro pasado, ya se sabe…

Y en España, que vive mucho, tanto como la voz de Manolo Escobar gorgoreando cual ninfa (a cada cual dejo si me refiero a las deidades griegas o a las cacatúas), por supuesto tampoco faltaron ejemplos de cariñitos entre artistas de la palabra y el fascismo. Cesar González-Ruano, exquisito cronista del lóbrego Madrid de los años cincuenta, borbón apócrifo y golfo caprichoso, adulador de élites, no sólo tuvo sus dejes fascistoides, sino que directamente su traje de tres piezas, y su bigote tajado a golpe de tabla de planchar afilada, rebosaron admiración franquista. Pero no sólo de Franco vive el hombre, y González Ruano también volcó sus pasiones nacionalsocialistas en un libro Seis meses con los nazis, que el propio Goebbels, genio como era de la manipulación y el engaño, hubiera pagado por escribir.

No obstante, aunque Ruano se irguió como uno de los pros más diestros de las tintas del franquismo, no fue ni mucho menos el único, como digo son cuarenta años, hay tiempo de sobra para setas, y Rolex. Pero uno que, si bien no sorprende, si llama la atención, fue Camilo José Cela. O, mejor dicho, más que llamar la atención, indigna, porque una cosa es ir de redactor de panfletitos y alabanzas, y otra distinta ofrecerse amable y cortésmente como delator para la dictadura en los ya entraditos años sesenta. Y así fue, váyase a revisar la obra de Pere Ysás, que pruebas no faltan. El sansón bien dotado de las letras españolas, Nobel, y de aparente nobleza, no sólo acarició ocasionalmente la lomera franquista con sus agudas y testarudas palabras, sino que instó al régimen a sobornar intelectuales, publicar su obra a cambio de limpiar la imagen de la dictadura o, en los casos más extremos, motivar su encarcelamiento. Cela, chivato de reos, a diferencia por ejemplo de Ruano, tuvo su tiempo de arrepentimiento y, tal vez, los cambios de rumbo antifranquistas de su amigo Dionisio Ridruejo, entre otras cosas, le insuflaron algo de justicia crepuscular, y si no padeció arrepentimiento, al menos, casi seguro, si un leve martirio.

En fin, habría más ejemplos, pero así ya nos vale para entender cómo estos calígrafos de su tiempo, constantemente puestos en tela de juicio, representan una doble amenaza para la corrección política. Por un lado; son reconocidos pensadores que supieron ahondar en las entrañas de la psique humana y la cosmología social por la que se deslizaron, dando así a entender que existe la posibilidad de una mente cultivada y genuina en sistemas mentales tan aborrecibles y depravados como los que alabaron. Por otro; son la leña que alimenta las hogueras del pensamiento reaccionario actual, al tiempo que produce en los lectores una cierta indigestión, el retortijón ácido de cuestionarse a sí mismos y sus creencias más asumidas.

En resumen, el eterno debate, ¿puede separarse al autor de la obra? ¿Es legítimo admirar una obra creada y maculada por las macilentas manos de un sórdido cabronazo?

Fue Ruiz de Santayana, o Napoleón, o Nicolás Avellaneda, la autoría se cuestiona, el que dijo: «Quien no conoce la historia está condenado a repetirla». Estos autores, nos gusten más o menos, fueron piedras angulares de un pasado que edifica las columnas alrededor de las que brotan las enredaderas del pensamiento presente. Negarlos es negar donde estamos, ya sea gracias a ellos, o a su costa.

«Las lecciones del error amenazan con mayor contundencia los tropiezos de la vida, antes que la vanidad de los discursos incuestionables».

Por otro lado, como hemos visto, no pocos de estos creadores terminaron arrepintiéndose de sus pensamientos pasados. Muchos, presentándose afiladas las espinas de las rosas que los emocionaron, supieron dar marcha atrás y asumir sus errores. Este último punto puede que sea, seguramente, el más importante de todos, pues es cierto que de los errores se aprende, pero no sólo quien los comete, sino todos aquellos asomados a cometerlos. Las lecciones del error amenazan con mayor contundencia los tropiezos de la vida, antes que la vanidad de los discursos incuestionables.

Conocer, por tanto, la existencia de estos escritores es una vacuna, mejor probada que AstraZeneca, contra la virulencia de la ignorancia, tan atrevida y temeraria como un recortador, que parece entronarse con mayor descaro cada día.

Conviene no olvidar, conviene juzgar, sobre todo a nosotros mismos, y, principalmente, conviene conocer para ser autocríticos, seguramente la fórmula mejor probada para escapar de la barbarie a la que, admitámoslo, nos rendimos con facilidad los seres humanos.