¿Somos la especie más inteligente del planeta?

Los tests de inteligencia nacieron a comienzos del siglo XX gracias al trabajo del pedagogo Alfred Binet y el psiquiatra Théodore Simon

mauro mora | Unsplash

A primera vista, la respuesta a esta pregunta parece sencilla. Somos la única especie que se plantea estas cuestiones, por lo que nuestra capacidad cognitiva debe rebasar con creces la de los restantes animales, ¿verdad?

Ahora bien, no deberíamos abordar el tema sin formular antes otra cuestión: ¿cómo podemos definir –y medir– la inteligencia? Según observó Homero en el libro octavo de la Odisea, «la inteligencia es un regalo de la gracia que no todos los hombres poseen». Y aunque esta afirmación sigue siendo válida hoy día, la verdad es que no nos aclara el asunto.

Ya en la década de los años veinte del siglo pasado, el psicólogo experimental Edwin Boring opinaba que «inteligencia es lo que miden los tests de inteligencia». En los setenta, Ulric Neisser, considerado el padre de la psicología cognitiva, escribía que «inteligencia es la suma de los atributos de una persona prototípicamente inteligente».

Aun suponiendo un razonamiento circular, la última definición goza de cierto consenso: presumimos de saber qué personas son inteligentes y, en consecuencia, aceptamos como medida de su inteligencia lo que nos permite identificarlas.

Es frecuente que los genios se reconozcan, admiren y respeten, aunque provengan de disciplinas diferentes. Fue el caso de Buñuel, Dalí y Lorca, entre otros exponentes de la Edad de Plata de la cultura española, al coincidir en la madrileña Residencia de Estudiantes.

Los tests de inteligencia

Los tests de inteligencia nacieron a comienzos del siglo XX gracias al trabajo del pedagogo Alfred Binet y el psiquiatra Théodore Simon. Diseñados con la vocación de identificar alumnos con dificultades de aprendizaje, se convirtieron rápidamente en un sistema estándar para medir la inteligencia.

Ahora bien, a diferencia de otras magnitudes físicas, como el peso o la altura, la inteligencia no consta de una única dimensión. Esto hizo necesario diseñar baterías de tests para evaluar diversas funciones cognitivas. Por ejemplo, factores de inteligencia verbal, razonamiento analógico y visualización espacial.

Al correlacionarse bien las puntuaciones en estos factores y ser estables con la edad, se pensó que podrían medir un «factor general de inteligencia» subyacente, como intentaron el test Stanford-Binet o la escala de inteligencia para adultos de Wechsler.

Algunos de los aspectos que miden los tests son intrínsecos a los individuos: el caso de la memoria a corto plazo, la capacidad de razonamiento deductivo o la habilidad para detectar y manipular patrones en diseños geométricos y espaciales. En cambio, otros no están libres de influencias culturales, como los que tratan del conocimiento del mundo y el uso de vocabulario.

De hecho, no podemos entender la inteligencia humana fuera de su contexto cultural y ambiental.

Por ejemplo, el corredor de bolsa que triunfa en el entorno agresivo de Wall Street y el cazador-recolector bosquimano que sobrevive en el inhóspito desierto del Kalahari son prototipos de personas inteligentes y bien aclimatadas. Pero si intercambiasen sus vidas, el resultado previsible sería desastroso, como mostraba la película Los dioses deben estar locos. Al fin y al cabo, los «rasgos adaptativos» que asociamos a sus inteligencias tienen poco sentido fuera de sus respectivos entornos culturales.

La inteligencia en el Reino Animal

Existen organismos con notables habilidades cognitivas, tanto comparados con otros de su grupo como por su capacidad de resolver situaciones ajenas a su medio natural. Es el caso de los simios, los delfines, los elefantes, las hienas, los cuervos, los loros y las lechuzas. Todos ellos destacan por su desarrollo cerebral y por sus relaciones sociales complejas.

Entre los invertebrados llaman la atención sobre todo los pulpos y algunos himenópteros, como las hormigas, en las que conviene distinguir entre inteligencia «individual» y «colectiva».

Cerebros de hormigas e inteligencia colectiva

El cerebro de una hormiga tiene unas 250.000 neuronas, cifra minúscula en comparación con los cien mil millones que alberga un cerebro humano. Pese a ello, sus colonias muestran comportamientos muy elaborados. Tanto, que desarrollaron la agricultura (jardines de hongos subterráneos) y la ganadería trashumante (pastoreo de pulgones) millones de años antes que la humanidad.

En particular, las especies guerreras esclavistas muestran tácticas de combate y decisiones estratégicas tan complejas como en los ejércitos humanos. El estudio de sus movimientos ha permitido desarrollar algoritmos matemáticos que simulan estrategias óptimas en el campo de batalla.

Esto nos lleva a plantearnos hasta qué punto emerge una «inteligencia colectiva superior» de la suma de comportamientos individuales de las hormigas, que funcionan como autómatas en respuesta a instrucciones químicas (feromonas) e interacciones sociales muy sencillas.

En el caso humano –a diferencia de los insectos sociales– habría que sumar el componente de maduración de los mecanismos cognitivos. La integración de los conocimientos y experiencias pasadas determina y condiciona nuestro aprendizaje. Parafraseando a Marie von Ebner-Eschenbach, «en la juventud aprendemos, mientras que en la madurez comprendemos», algo extensible a simios, delfines y elefantes.

El coeficiente de encefalización

El tamaño del encéfalo ha recibido mucha atención por los antropólogos y zoólogos dada su correlación con el repertorio de habilidades cognitivas que observamos en el Reino Animal. Ahora bien, no se trata de sus dimensiones absolutas, sino de su relación alométrica con el tamaño de los animales.

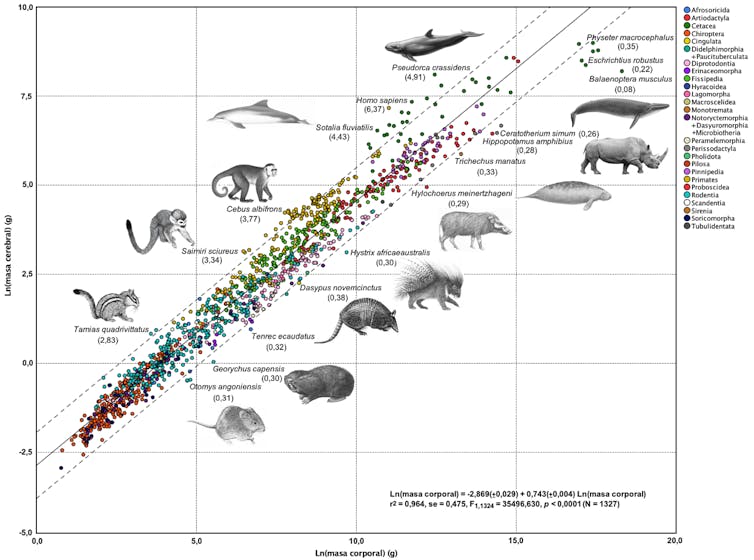

El especialista en neurociencias Harry Jerison fue pionero en los setenta al estimar dicha relación mediante el ajuste por regresión entre los logaritmos de las masas corporal y cerebral en los vertebrados. Su enfoque comparativo, que se muestra para los mamíferos en la gráfica adjunta, estableció el ritmo al que aumentan las dimensiones del encéfalo según lo hace el tamaño del cuerpo.

Esto permitió estimar el volumen cerebral esperable por unidad de masa corporal. Y así, calcular el coeficiente de encefalización de cada especie a partir del cociente entre masa cerebral observada y estimada en el ajuste.

En la figura se aprecia que los primates, el orden de mamíferos al que pertenecemos, tienden a situarse por encima de la recta de regresión. Esto indica que sus cerebros son de mayor tamaño que los de otras especies de masa similar.

Igual ocurre con los cetáceos que conservan los dientes (odontocetos). Por el contrario, los que tienen barbas para filtrar (misticetos) presentan encéfalos comparativamente reducidos, como se aprecia en la ballena azul (Balaenoptera musculus), el animal más grande de la Tierra. En ella, el coeficiente de encefalización toma el valor 0,08 (esto es, el volumen de su cerebro es solo el 8% del esperable para un animal de su tamaño).

Nuestra especie (Homo sapiens) presenta la encefalización más elevada entre los mamíferos, con un cerebro 6,4 veces mayor del calculado para una especie de nuestras dimensiones. Las siguientes son la falsa orca (Pseudorca crassidens, 4,9) y el delfín gris de río (Sotalia fluviatilis, 4,4).

Curiosamente, los hominoideos (chimpancés, gorilas y orangutanes), nuestros parientes vivos más próximos, no presentan los valores más altos de encefalización entre los primates. Este puesto corresponde a dos especies americanas: el capuchino de frente blanca (Cebus albifrons, 3,8) y el mono ardilla (Saimiri sciureus, 3,3).

Entonces, ¿se trata solo de tener un cerebro muy grande o hay algo más? El cerebro humano, una versión a mayor escala del de otros primates, presenta una densidad neuronal muy superior a la de un roedor. Concretamente 7,5 veces más neuronas por gramo de tejido cerebral y 12,5 veces más en el córtex prefrontal, donde se localizan las funciones cognitivas superiores.

Tenemos, pues, un cerebro con 100.000 millones de neuronas densamente empaquetadas, acompañadas por un billón de células gliales y enlazadas por 1 000 billones de conexiones sinápticas.

Nuestra arquitectura cerebral explica por qué somos la especie más inteligente del planeta, algo que debería imponernos más racionalidad en la gestión de sus recursos naturales y su biodiversidad. En eso, al menos hasta ahora, no hemos sido lo suficientemente «listos» y responsables.![]()

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

![]()