Alemania: la postguerra ha terminado

El fin del consenso político y social, y la crisis económica, marcan las elecciones generales que se celebrarán en febrero

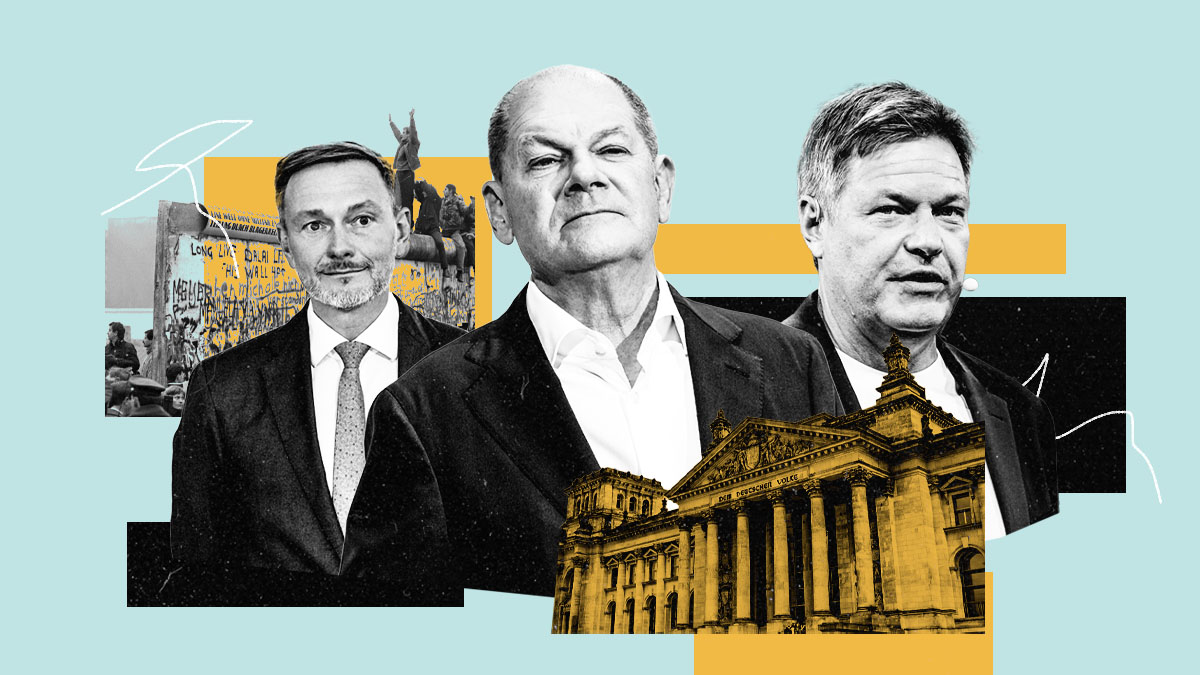

Ilustración de Alejandra Svriz.

Ya tenemos la fecha -23 de febrero- para las elecciones al Bundestag: elecciones generales, diríamos nosotros. La coalición semáforo (por el color rojo del SPD, el amarillo de los liberales y el verde de lo que su nombre indica) ha dado de sí lo que tenía que dar.

Mucho se habla estos días de Alemania y no precisamente para bien. En España, por ejemplo, el 17 de noviembre, varios suplementos dominicales le dedicaban artículos y no precisamente entusiastas. El País Negocios, en portada: “Kaputt: así se rompió el modelo alemán”, con el siguiente subtítulo: “La crisis de Volkswagen simboliza el declive de una economía basada en la energía barata rusa y las exportaciones a China. El triunfo de Trump complica aún más las posibilidades de recuperación”. Y en páginas 2 y 4: “Un duro golpe de realidad para el orgulloso país de los coches”.

ABC Empresas: «La locomotora alemana descarrila en el viaje hacia la nueva economía». Si estamos en «el ocaso del made in Germany» es porque «en un contexto de desaceleración e incertidumbre, el tradicional motor de Europa parece incapaz de seguir el ritmo innovador de Estados Unidos y China». Y el 23, en THE OBJECTIVE, El colapso de Alemania, por Victoria Carvajal.

Pero el severo diagnóstico lo pronuncian también los propios alemanes. Walter Munchau ha publicado el libro -en inglés- Kaput: the end of the german miracle, donde despelleja a sus paisanos hasta el grado de la carne viva. Algo, por cierto, que los españoles, siempre tan autocríticos (la famosa «leyenda negra» interiorizada) pensamos que sólo hacemos nosotros.

Y eso sin contar con el nada glorioso panorama político, sobre todo a partir de las elecciones de septiembre en tres de los cinco nuevos Länder de la Federación, que es el nombre eufemístico con que se conoce lo que hasta 1990 fue la RDA, la Alemania del Este, de estricta obediencia soviética: un partido (casi) heredero del nazismo como AfD había subido como la espuma. Y otro igualmente no convencional -aunque con la vitola de izquierdas, que siempre ayuda-, el de Sarah Wagenknecht, también: entre las dos, un 40% en números redondos.

El peso de la historia

A todo ello se suma la publicación del libro de memorias, Libertad, de quien fue canciller entre 2005 y 2021, Angela Merkel. El país semanal del siguiente domingo, el 24 de noviembre, recoge una entrevista con ella y también un anticipo del texto, por cierto con frases bastante banales y movidas por la corrección política («lugares comunes»: en la lengua de Goethe, Gemeinsame Orte). Ya se sabe lo que pasa con ese tipo de productos literarios: cuanto menos expectativas se depositen en ellos, tanto menor terminará siendo la frustración.

Entramos en Adviento (el período de cuatro semanas antes de Navidad, como es sabido). Los luteranos lo consideran una época crucial y en efecto resulta frecuente, en los hogares de allí, encontrarse sobre la mesa una Adventkrone, con su vela en medio. Una ocasión especialmente propicia para ocuparse de lo que está pasando.

Suele suceder -en España lo sabemos bien y no digamos en países tan próximos culturalmente como México- que el peso del pasado resulta abrumador, así se quiera reconocer abiertamente o no. En este 2024 se cumplen 75 años de la Ley Fundamental de Bonn y Der Spiegel le dedicó en mayo un número casi monográfico, con una portada en la que bajo la bandera tricolor -la de las franjas horizontales en negro, rojo y amarillo- se reflejaba nada menos que la cruz gamada. El titular de portada no podía ser más apocalíptico o al menos inquietante: «¿No hemos aprendido nada» (Nichts gelernt?). En páginas 12 a 21 se incluía un artículo con el título El regreso de la historia (Die Rückkehr der geschchte), firmado por persona tan solvente y ecuánime como Dirk Kurbjuweit, que conviene sintetizar.

Pongámonos en el período inicial de la República de Bonn, los años cincuenta y sesenta, con Konrad Adenauer de canciller y Ludwig Erhardt al frente de las cosas del comer. Aquello constituyó una historia de éxito («el milagro alemán»), en lo económico -en singular, en la automoción y la industria química- y también en lo político, con partidos responsables y unas instituciones tan sólidas como el Bundesbank y, para lo jurídico, el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe. Y más aún en lo que tiene que ver con la imagen, la reputación o como se quiera llamar: Alemania volvió a ser en el mundo el país de la ciencia y la técnica, con el añadido de la cohesión social que había conseguido crearse, incluyendo los trabajadores que acudieron en tropel desde muchas partes del mundo, particularmente Turquía: los Gastarbeiter, o sea, los invitados.

Absorción del Este

Ciertamente, los seguidores de Hitler no habían sido perseguidos: aparte de unos pocos gerifaltes del partido y el gobierno en el juicio de Nuremberg, nada se hizo contra otros muchos dirigentes y tuvo que venir Fritz Bauer a montar, ya en los años sesenta, los procesos de Frankfurt. Pero aún más verdad es que en la sociedad anidaba la convicción profundísima de que aquello no se podía repetir bajo ningún concepto. Existían, sí, partidos neonazis (esa era la palabra), pero apenas les votaban cuatro gatos, de suerte que no se planteaba la típica tesitura, cuando aparecen representantes suyos en un Parlamento, de tenerles que aplicar cordón sanitario alguno. El consenso de postguerra se basaba, en efecto, en unas convicciones ampliamente extendidas entre la población.

Se ha hablado, con tono de denuncia, de que los alemanes, a la hora de preguntarse por su pasado, se mostraban amnésicos, para decirlo con el conocido título del libro de Geraldine Schwarz. Pero en realidad se debe decir, en efecto, que la amnesia era aparente, porque el dolor -y el sentimiento de culpa- existía, aunque lo llevaban muy dentro.

Y otra cosa: sin equipararse en el museo de los horrores históricos a Stalin con Hitler porque sucede que fue el primero (y no los anglosajones) quien había ganado la guerra, se quiera o no reconocer.

A comienzos de los años ochenta entró en liza una nueva variable, el ecologismo, nacido de la oposición a las centrales nucleares (Atomkraft, nein danke) y que pasó a encarnarse en un partido político con representación parlamentaria Die Grünen, con motivo del rifirrafe del despliegue de los misiles, los SS-20 soviéticos y, en réplica, los Pershing de la OTAN. Al canciller Helmut Schmidt (SPD), de Hamburgo, le costó el puesto, porque los liberales de Hens Dietrich Genscher, entonces un verdadero partido bisagra, se coaligaron con la CDU-CSU, dando lugar al mandato de otro Helmut, el renano Khol, que había de extenderse casi dos décadas, con la caída del muro de Berlín (1989) y la reunificación (1990) de por medio. La Alemania comunista fue objeto, dicho en términos de las sociedades mercantiles, de una absorción, quedando la (parte rica y original) de la entidad fusionada con el encargo de integrar a sus habitantes (los ossies, o sea, los de Ost, los del Este), lo que aquí significa tanto como enriquecerlos.

Inmigración y centrales nucleares

Entre esos ossies se encontraba en efecto Angela Merkel, de cuyo largo mandato como canciller federal se recuerdan dos decisiones, en su momento aplaudidas pero que, vistas las cosas con la perspectiva que da el tiempo, se entienden hoy muy perjudiciales, la política de puertas abiertas al millón largo de inmigrantes sirios que llegaron en 2015 y, previamente, en 2011, el anuncio del cierre de las centrales nucleares: una decisión que sólo se entiende bajo la convicción de que la guerra fría había concluido y Rusia -ya no la Unión Soviética- había pasado a ser un proveedor abundante y barato de gas. Un socio, en definitiva, porque desde los fenicios sabemos que el comercio -el Handel– con los vecinos es la mejor manera de mantener la paz.

El consenso de la posguerra se veía así no sólo reafirmado sino incluso incrementado: consenso político (los planteamientos de los partidos del sistema, o centristas, si se les quiere llamar así, incluyendo los ex-comunistas, rebautizados Die Linke y con mala conciencia por la Stasi) y sobre todo consenso social, porque la inmensa mayoría, es decir, los electores, los representados, estaba de acuerdo con ello. En suma, las novedades de los años ochenta -la irrupción de un partido verde y la reunificación- no produjeron, a corto plazo, cambio alguno en ese statu quo ambiental. Era una sociedad autosatisfecha y que miraba por encima del hombro al resto de los europeos, sobre todo los de los países del sur, considerados sólo como países de vacaciones: Ferienländer.

Las mentalidades están siempre en proceso de cambio, pero, precisamente por eso mismo, se trata de fenómenos imperceptibles de un día para otro, aunque un día estallen con toda su crudeza.

Hoy, en este 2024 a punto de acabar, es un hecho notorio que, guste o no, la sociedad (no sólo en Alemania ni en Europa, pero allí de una manera singularmente acentuada, porque aquello sigue teniendo su Sonderweg, su camino especial) se muestra cada vez más hostil a los inmigrantes -sean cuales fueren las concretas cifras y por mucho que nadie ignore que los jóvenes hacen mucha falta, de suerte que si aquí no los producimos habrá que traerlos de fuera- y si son de la religión de Mahoma más aún. Y también sucede que mucha gente, sobre todo en el medio rural, se pregunta si los esfuerzos de la descarbonización -llámese transición ecológica, políticas contra el cambio climático o como se les quiera calificar- acaban mereciendo la pena, dado el enorme coste que exigen. Así las cosas, ocurre que esas preocupaciones del electorado -la gente- no se han visto recogidas, o sólo tarde y mal, por los partidos del establishment. Ya conocemos lo implacable de la Ley de Gay Lussac: los gases se expanden por el espacio que se les deja libre.

Fin del consenso

Los partidos antisistema -la nueva política, dicho en términos españoles- han encontrado ahí un caladero de votos. El consenso social e ideológico de la postguerra, que sobrevivió a los cambios de los años ochenta (si en Francia hubo «treinta gloriosos», de 1945 a 1975, en Alemania la gloria duró más), ha terminado -ahora sí- saltando por los aires. Y ello en un contexto mundial de desafección o malestar (Unbehagen, en alemán: la palabra que Freud empleó para referirse a la cultura en su tiempo) y en singular de crisis de los partidos como instrumento de la intermediación política. Tiempo igualmente de rebrote de los autoritarismos, aun respetándose todavía, al menos teóricamente, el principio democrático de un hombre, un voto: lo que se conoce como liberalismo.

La palabra populismo (y hoy la de antipolítica: «sólo el pueblo salva al pueblo») se ha empleado tantas veces -siempre con tono acusatorio- que ha acabado por no significar nada. Y lo mismo el calificativo grueso de nazi: si resulta que todo (victoria de Trump incluida) es nazismo, acaba ocurriendo que nada lo es. Cuando alguien no comprende un fenómeno sociológico, y además no le gusta, suele emboscar su ignorancia mediante el empleo de ese tipo de palabras tan rotundas, pero en el fondo tan inanes. Como en general, dicho sea de paso, sucede con la aplicación mecánica de los estereotipos (verdades cansadas, según George Steiner) de la derecha (lo malo) y la izquierda (lo bueno), sea cual fuese el concreto contenido de lo que ahí dentro se mete -antisemitismo, por ejemplo- en cada momento y en cada sazón.

Ignorancia, sí, de las causas profundas de las realidades sociológicas actuales, en las que la palabra extrema derecha ha dejado de meter miedo, o desde luego mete menos. Y también nostalgia de una época pasada, en la que el marco mental abrumadoramente mayoritario era otro.

En Alemania, como por cierto en España, y a diferencia de Francia e Italia, los partidos tradicionales no han desaparecido e incluso dan síntomas de haber iniciado al menos en los 11 Länder occidentales, cierta recuperación, si no en su imagen, sí en su número de votos. Pero lo cierto es que ya no monopolizan las Asambleas, donde se encuentran obligados a convivir con esos grupos nuevos y que evocan cosas horribles. A tierras germanas ha acabado llegando el debate (nacido en Francia, Bélgica y Holanda hace casi medio siglo): si cordón sanitario -líneas rojas o como se le quiera llamar en el lenguaje de los políticos – o no. A corto plazo todo aboga por no rozarse, pero, vistas las cosas con perspectiva, sabe Dios qué es mejor y qué es peor. Y con otro rasgo genuinamente alemán: la rusofilia -un componente histórico del alma de allí-, que en esos partidos antisistema se muestra con singular intensidad.

Adiós a las mayorías

¿Pronóstico para las elecciones del próximo mes de febrero? Todo parece indicar que CDU-CSU y SPD están cayendo en la cuenta de que los consensos de postguerra ya no los comparten importantes capas de la sociedad (en particular, en el Este y entre los jóvenes). En efecto, si el establishment se empeña en no tomar nota, peor para él, y mejor para los partidos que nunca han participado de esos planteamientos. Éstos últimos parecen haberse consolidado en un 25% del electorado, que ya está bien (y de cuyas propuestas, dicho sea expresando ahora sí mera opinión personal, no acierta uno a saber si pueden calificarse de criminales o sencillamente de delirantes).

Pero los otros tres cuartos de la población -o incluso más, si es que los partidos de siempre siguen la socorrida y sabia táctica de denostar a los nuevos al mismo tiempo que, en contradicción con ello, asumen e incluso plagian sus mensajes- sigue siendo muchísimo, aunque dentro de ese grupo anida a su vez mucha fragmentación. La democracia cristiana puede acercarse a recoger un tercio de los votos y sin ella no cabrá mayoría parlamentaria alguna. A partir de ahí, todo está abierto. La aritmética, y no los grandes dogmas (y las condenas incendiarias), será una vez lo determinante. Lo demás es palabrería, aunque, eso sí, torrencial.