¿Qué planea EEUU en Venezuela? El despliegue recuerda la invasión de Panamá

La Casa Blanca acusa a Nicolás Maduro de ser el líder del ‘cartel de los soles’

Militares estadounidenses en Panamá. | EFE

La tensión geopolítica en América Latina es máxima en estos momentos tras conocerse el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe (ocho buques de guerra y 4.500 soldados), que rememora la invasión de Panamá en 1989, que terminó con el derrocamiento del exdictador Manuel Noriega.

En la actualidad, Venezuela se encuentra en una crisis política, económica o social. La situación en el país ha empeorado tras las elecciones presidenciales de 2024, las cuales se disputaron entre Nicolás Maduro y Edmundo Gonzáles, las cuales a su vez fueron señaladas como fraudulentas. El país sufre hiperinflación, caída sostenida del PIB, devaluación de la moneda, falta de recursos esenciales, represión, precariedad económica y el colapso de servicios básicos han forzado la salida de casi nueve millones de venezolanos en la última década, una de las mayores diásporas de la historia contemporánea de América Latina.

En paralelo, Estados Unidos ha redoblado la presión con el despliegue de ocho buques de guerra –entre ellos el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale–, acompañados por unos 4.500 efectivos, de los cuales 2.200 son marines. La operación incluye, además, como mínimo un submarino nuclear, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, varios destructores y al menos un crucero con misiles guiados desplegados cerca de las costas venezolanas, la cual se trata del mayor movimiento militar en la región desde 1989. Washington acusa a Nicolás Maduro de encabezar el llamado «Cartel de los Soles» y ha elevado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros). En respuesta, el Gobierno venezolano ha movilizado alrededor de 15.000 soldados en la frontera con Colombia, además de buques militares y drones en el Golfo de Venezuela, apelando a la defensa de la soberanía nacional.

Panamá y la «Operación Causa Justa»

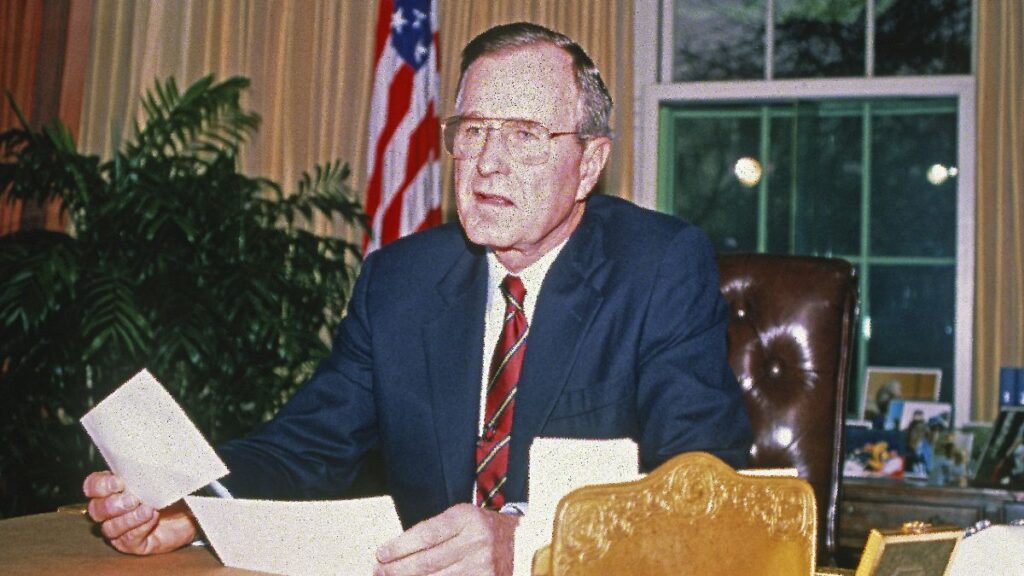

El 20 de diciembre de 1989, el entonces presidente George H. W. Bush ordenó la «Operación Causa Justa», que en cuestión de horas puso fin al régimen de Manuel Noriega en Panamá. El dictador, antiguo aliado de Washington y jefe de inteligencia militar de panamá vinculado a la CIA, había caído en desgracia tras ser acusado de narcotráfico, manipulación electoral y represión política.

Asegurar el Canal de Panamá, «proteger vidas americanas» y «ayudar a los panameños a restaurar el Gobierno democrático» dijo el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush en conversaciones con su homólogo argentino, Carlos Menem. La operación dejó centenares de muertos, miles de desplazados y abrió un debate internacional sobre la legitimidad de la intervención. Para muchos analistas, fue la última demostración directa del poder militar estadounidense en Latinoamérica.

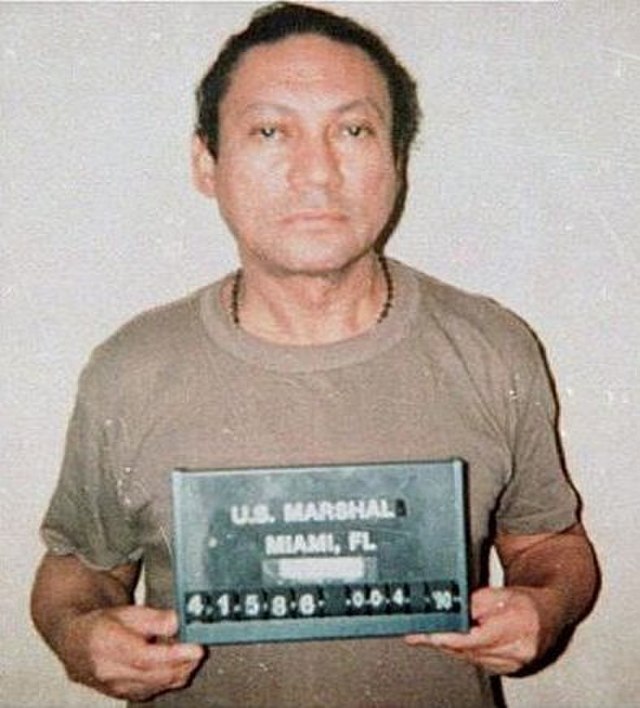

En 1989, Noriega fue presentado como un capo que convirtió a Panamá en un narco-Estado. EEUU usó las acusaciones por tráfico de drogas como principal argumento para legitimar la invasión. En 2025, Washington traza un paralelismo y encuentra similitudes con Maduro, a quien acusa de liderar una red criminal vinculada al narcotráfico. La Casa Blanca sostiene que Venezuela se ha convertido en plataforma del contrabando de drogas hacia el hemisferio norte y ha elevado la recompensa por la captura del mandatario a 50 millones de dólares.

Movilización militar

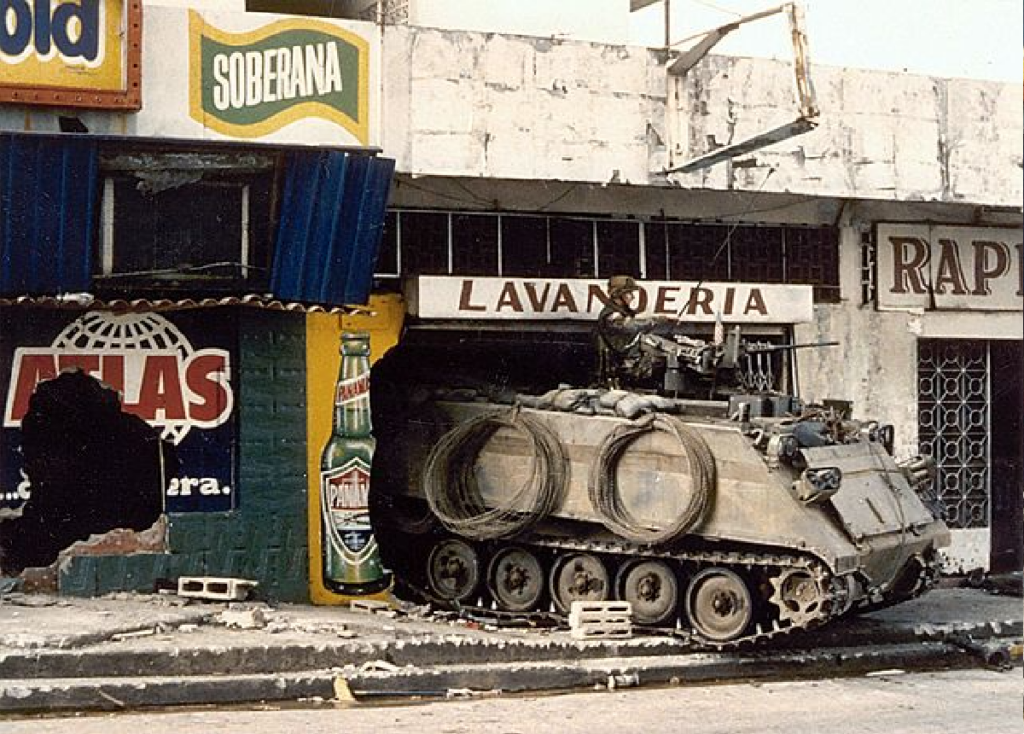

La Operación Causa Justa incluyó cerca de 40.000 militares estadounidenses, según U.S. Army Center of Military History, sumado a 300 aviones de combate, tanques y diversos vehículos terrestres. Lo cual ha sido considerado como una muestra de fuerza avasalladora por parte de EEUU.

En 2025, los analistas señalan que el despliegue en el Caribe recuerda esa escala. El envío de destructores, portaaviones y submarinos nucleares marca la movilización más grande de EEUU en la región desde la invasión a Panamá, lo que incrementa la tensión internacional y alimenta especulaciones sobre un inminente ataque.

Intereses geoestratégicos

En Panamá, el control del canal interoceánico fue decisivo. Asegurar la vía marítima era una prioridad estratégica para el presidente George H. W. Bush, consciente de que el Canal representaba no solo un eje comercial global, sino también un activo militar indispensable para el tránsito de la flota estadounidense entre el Atlántico y el Pacífico. Washington temía que el régimen de Manuel Noriega, debilitado y acusado de narcotráfico, pusiera en riesgo la estabilidad del traspaso acordado en los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que estipulaban la entrega definitiva del Canal a Panamá en el año 2000.

En Venezuela, la motivación incluye tanto el combate al narcotráfico como el factor energético. El país sudamericano posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y aunque las sanciones limitan la compra directa, compañías como Chevron mantienen operaciones en su territorio. La inmigración masiva también se ha convertido en un factor de seguridad regional, presionando a Estados Unidos y países vecinos.

Nacionalismo como herramienta

En 1989, Manuel Noriega recurrió con insistencia al discurso nacionalista como herramienta para resistir la presión internacional y denunciar la injerencia de EEUU. Sin embargo, la propaganda no logró sostenerse, el respaldo popular se desplomó rápidamente en cuanto las tropas estadounidenses iniciaron la invasión de Panamá.

En el presente, Maduro ha hecho del nacionalismo su principal arma política. Convoca a millones de milicianos, moviliza tropas en la frontera con Colombia y denuncia un plan imperialista de Washington. La narrativa antiestadounidense se repite como estrategia de cohesión interna frente a un adversario externo.

Aislamiento y presión

La Panamá de Manuel Noriega llegó a 1989 sumida en un aislamiento diplomático casi total. Los gobiernos de la región y la mayoría de organismos internacionales cuestionaban abiertamente la legitimidad de su régimen, debilitado por denuncias de fraude, corrupción, represión interna y vínculos con el narcotráfico.

Maduro enfrenta sanciones internacionales, desconocimiento de sus elecciones y condena de múltiples gobiernos. El resultado es un escenario de fragilidad diplomática en el que la presión externa se combina con la debilidad interna.

El paralelismo entre Panamá 1989 y Venezuela 2025 es inevitable: un régimen acusado de narcotráfico, aislado internacionalmente, un despliegue militar de Estados Unidos sin precedentes recientes y una retórica nacionalista de resistencia. Sin embargo, los contextos son distintos. Mientras Panamá era un país pequeño con importancia estratégica puntual, Venezuela es un Estado petrolero con peso regional y con aliados internacionales clave como Rusia, China e Irán. Eso introduce un factor de complejidad que podría frenar o alterar un desenlace inmediato.

La historia enseña que las intervenciones militares dejan cicatrices profundas. El desenlace venezolano sigue abierto, pero las sombras de Panamá 1989 ha reaparecido con fuerza en el tablero político de América Latina.